学び!と共生社会

学び!と共生社会

共生社会とは、「これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会である。それは、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会である。このような社会を目指すことは、我が国において最も積極的に取り組むべき重要な課題である。」文部科学省特別支援教育の在り方に関する特別委員会による報告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」にはこのように記されています(*1)。

これまで、本欄では、学齢段階の幼児児童生徒の観点から「基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ同じ場で共に学ぶことを目指す」ことを主眼に置いた「共生社会」の実現について話題にしてきました。しかし、学校もまた小さな社会であることからすると、「障害者の権利に関する条約」で求めている障害のある人とない人が共に生きる社会を実現していくためには、子どもだけでなく学校で働く人々も含めて学校の在り方を考えていく必要があります。そこで、今回は、障害がある教職員の実態について探ってみたいと思います。

障害者雇用制度と法定雇用率

障害者の雇用に関しては、「障害者雇用制度」が定められています。これは、民間企業や国・地方公共団体に一定以上割合で障害者を雇用するように義務づけた制度のことです。この制度によって、企業や国・地方公共団体には法定雇用率(障害者雇用率)の達成が義務付けられています。平成30年には、国や地方公共団体における法定雇用率の水増し問題が大きく報道されました。教育委員会を含めて地方自治体等の公的機関において、障害者手帳の交付に至らないなど障害者に該当しない者を障害者として雇用し、障害者の雇用率が水増しされていた問題です。これは、雇用の問題であると同時に共生社会の形成に向けた取組に対しても水を差すものでした。

教育委員会における障害者雇用に関する実態調査から

文部科学省では、この水増し問題の直後の令和元年に「教育委員会における障害者雇用に関する実態調査」を実施しています(*2)。平成31年4月に公表された「教育委員会における障害者雇用推進プラン」に基づいて、都道府県・指定都市教育委員会を対象に、障害者雇用の実態把握やその課題の洗い出しを行うとともに、取組事例の展開等を通じて各教育委員会における障害者雇用の取組を促進することを目的として取り組まれたものです。

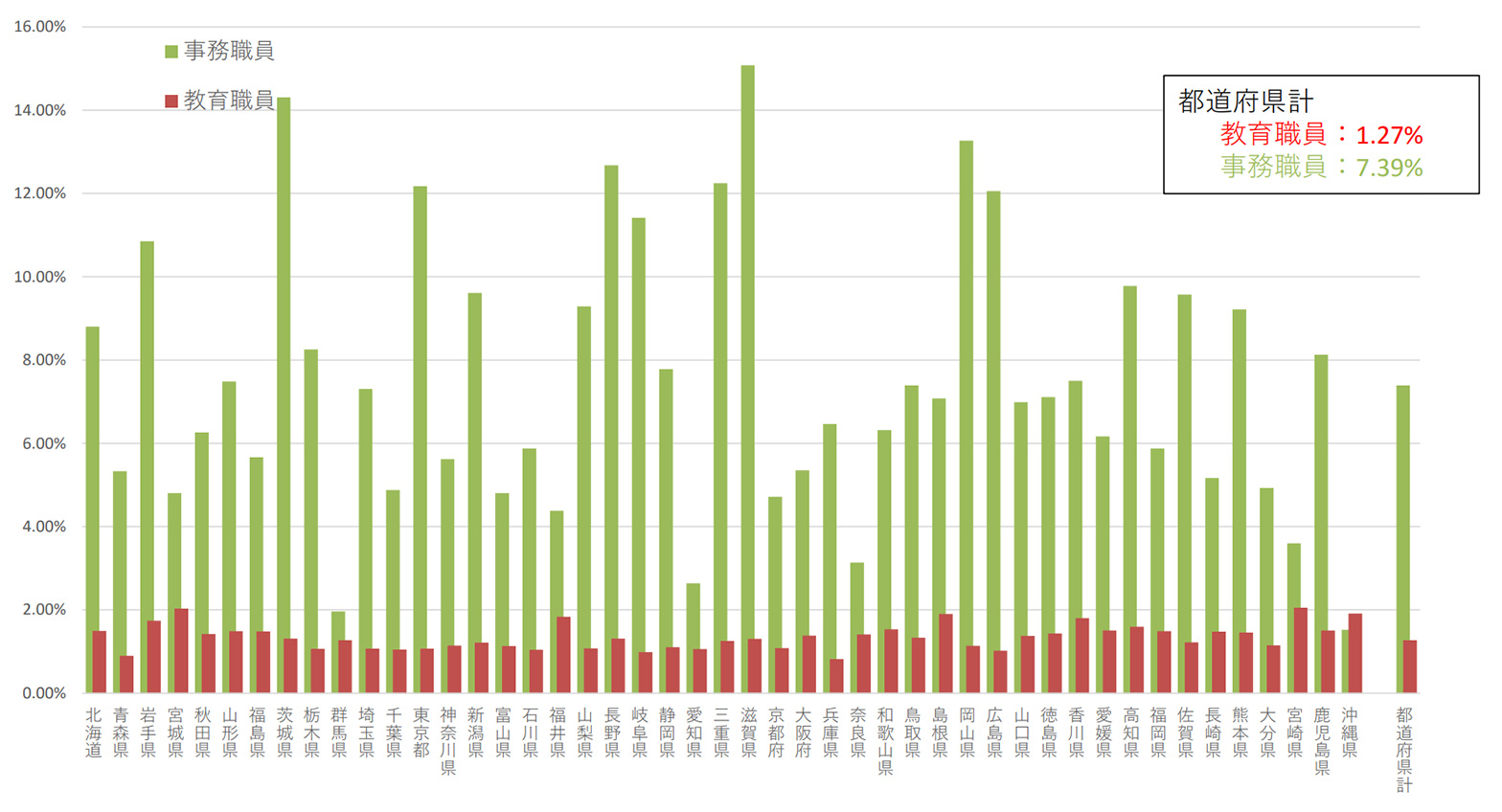

この調査から、令和元年6月1日現在の都道府県教育委員会における障害者雇用の状況について、実雇用率が教育職員の事務職員の全体で1.87%と、法定雇用率を満たしていないことが明らかになりました。職種別に見ると、事務職員の実雇用率が7.39%に達しているのに対して、教育職員の実雇用率は1.27%にすぎませんでした。職員の構成比はほぼ1:9になっていますので、障害がある教育職員がいかに少ないかがわかります(表1)。さまざまな理由が考えられますが、事実として、共生社会の実現を抱えて取り組んでいる学校の職員の雇用率が、2.4%の法定雇用率を満たしていなかったということになります。

教育職員 |

事務職員 |

全体 |

|

|---|---|---|---|

対象職員数の構成比 |

90.20% |

9.70% |

― |

実雇用率 |

1.27% |

7.39% |

1.87% |

表1 職種別の雇用状況(*2より)

表2は、学校種等別の雇用状況を示しています。障害がある教職員の雇用率は、当然のことながら、教育職員については、特別支援学校が最も高く、中学校、小学校は1%以下となっていました。事務職員についても小学校、中学校では雇用率が低くなっている傾向が認められました。

教員職員の実雇用率 |

事務職員の実雇用率 |

|

|---|---|---|

教育委員会事務局 |

― |

5.47% |

小学校 |

0.69% |

4.05% |

中学校 |

1.00% |

3.92% |

高等学校 |

1.33% |

11.49% |

特別支援学校 |

4.23% |

15.17% |

その他 |

0.60% |

6.45% |

全体 |

1.27% |

7.39% |

表2 学校種等別の雇用状況(*2より)

都道府県ごとの状況も公開されていて、図1に示したようになっていました。どの自治体も教育職員については、軒並み2%以下になっていることがわかります。

このように、この調査が実施された令和元年において、教育委員会関連では法定雇用率が達成されていませんでした。こうした状況は長年にわたって続いていたわけですが、こうした障害者が教員になることを阻む要因については、社会構造や学校教育特有の文化等に起因するところがあるのかもしれません。共生社会の実現を目指してインクルーシブ教育の理念を実現していくためには、教職員の雇用の拡大や合理的配慮への対応も含めてドラスティックに捉えなおしていく必要があるのかもしれません。

近年における障害者雇用の動向

文部科学省「障害者雇用推進プラン」

文部科学省では、共生社会の実現に向けた取組を加速し、より積極的に障害者の活躍の場の拡大を図るため、平成31年1月に文部科学副大臣のもとに省内の関係課で構成される「障害者活躍推進チーム」を設置しています。そして、同年4月に学校教育、生涯学習、スポーツ、文化芸術の各分野において、より重点的に進めるべき6つの政策プランを示しました。その中の6番目として、「障害のある人が教師等として活躍することを推進する~教育委員会における障害者雇用推進プラン~」という施策が盛り込まれています。概要には次のように記されています(*3)。

6 「教師の養成、採用、入職後にわたる総合的な取組により、障害者が教師等として活躍できる環境整備を推進。

❶教師に係る障害者雇用の実態把握

❷教職課程における障害のある学生の支援に係る好事例の収集・発信

❸教員採用試験の改善

❹相談支援体制の構築や支援スタッフの配置などの好事例の収集・発信

❺障害のある教師が働きやすい環境整備

❻教師以外の職員の障害者雇用の推進

厚生労働省「新たな障害者雇用率の設定」

ホットな情報として、厚生労働省が令和5年1月18日に、企業等が雇用すべき障害者の割合(障害者雇用率)を現行の2.3%から2.7%に引き上げることを決めたことが報じられています。令和6年度から段階的に引き上げ、令和8年度に2.7%とするということです。企業の障害者雇用率引き上げに合わせ、国と地方公共団体、教育委員会もそれぞれ雇用率を段階的に引き上げ、令和8年7月以降の雇用率は国と地方公共団体が3.0%、教育委員会は2.9%とするということです(*4)。

まとめ

本稿では、文部科学省の調査から、教育委員会における障害者雇用において、法定雇用率を満たしていない実態が明らかになったこと、そのことや社会の動きを踏まえて、学校教育の場における障害者の採用をより増やしていくことが施策として示されるようになってきていることを紹介しました。このことは、障害者雇用の観点からだけでなく、共生社会の形成という観点から大変望ましいことだと言えます。しかし、障害がある人が教育職員、とくに小学校、中学校、高等学校の教育職員として働く際には、さまざまな壁や容易には解決できない難題、課題が待ち受けているのが現実です。単に法定雇用率の充足ということだけでなく、合理的配慮への対応も含めて、障害がある人が働きやすい環境を整えていくことや学校等で学んでいる幼児児童生徒にとってもプラスになるように学校等の在り方の見直しを進めていくことが求められているように思います。そうしたプロセスを丁寧にたどっていくことにより、法定雇用率も満たされ、障害の有無にかかわらず教育職員にとって働きやすい職場へと変貌し、共生社会の形成へと進んでいくことが期待できるのではないでしょうか。

*1:文部科学省 特別支援教育の在り方に関する特別委員会報告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm

*2:文部科学省 「教育委員会における障害者雇用に関する実態調査」

https://www.mext.go.jp/content/20210326-mxt_kyoikujinzai01-000011998-1.pdf

*3:「文部科学省 障害者活躍推進プラン」概要

https://www.mext.go.jp/content/20200731-mxt_kyousei02-000010642_2.pdf

*4:令和5年度からの障害者雇用率の設定等について

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001039344.pdf