小学校 道徳

小学校 道徳

1.はじめに

児童一人一人が、本時の学習内容をいかに自分ごととして捉え、主体的に考えられるかどうかが大切であり、課題や展開、振り返りを工夫したいところである。

挨拶をすることに関しては、日頃から生活指導などでもされていることであるが、「なぜ、挨拶をすることが大切なのか。」について、教材を通してじっくりと考えさせ、児童自身の中で、挨拶することの意義について深めさせていきたい。今回は、課題を提示し、教材を通して考え、自分なりの答えを導き出していく展開を行った。

2.実践報告

(1)主題名

あいさつっていいね B[礼儀]

(2)教材名

「あいさつがきらいな王さま」 (出典:日本文教出版 令和2年度版『小学どうとく 生きる力2』)

(3)本時のねらい

間違いに気づいた王様の気持ちを考えることから、挨拶は相互の人の心を明るくすることを理解し、気持ちのよい挨拶をしようとする心情を養う。

(4)展開例

学習活動 |

◇指導上の留意点 ☆評価 |

|

|---|---|---|

導 |

1 本時の課題をつかみ、教材への関心をもつ。 |

◇ねらいとする道徳的価値について触れ、本時の課題をつかませる。現段階での考えを黒板に書く。 |

展 |

2 教材「あいさつがきらいな王さま」を読み、話し合う。 |

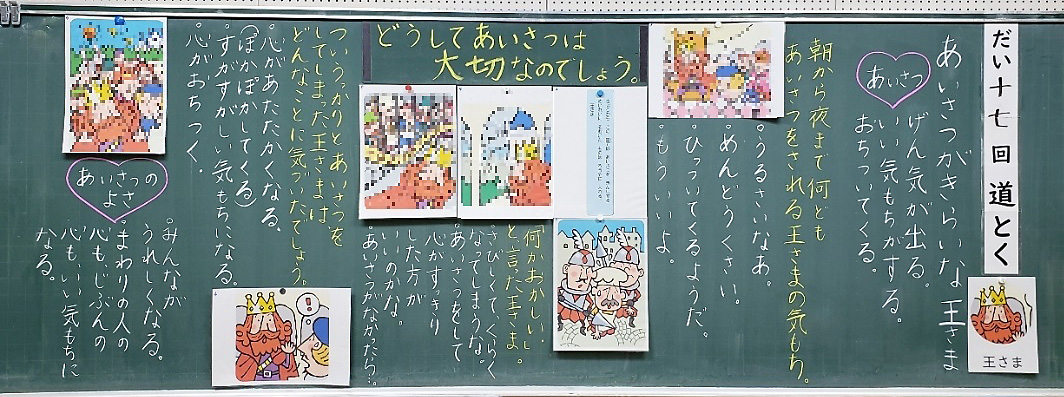

◇場面絵を黒板に掲示し、BGMを流し、教材に入り込みやすくする。 |

○朝から夜まで、何度も挨拶をされる王様は、どんな気持ちだったでしょうか。 |

◇うんざりしている王様の気持ちを、自分ごととして考えさせる。(相互指名・意図的指名) |

|

○楽しそうな歌声を聞いて、「なにかおかしい。」と言った王様は、どんなことを考えていたのでしょうか。 |

◇王様の気持ちが変わってきたことを理解させる。 |

|

◎王様は、ついうっかり挨拶をしてしまって、どんなことに気づいたのでしょうか。 |

◇王様が「おはよう。」と言って気づいた挨拶のよさについて考えさせる。(ノート・相互指名・意図的指名) |

|

展 |

3 自分を振り返る。 |

◇ノートに自分の考えを書かせる。(意図的指名) |

終 |

4 教師の説話を聞く。 |

◇挨拶をすることのよさについて教師の経験談を話し、気持ちよい挨拶をすすんでしようとする心情を高め、余韻をもって終わるようにする。 |

4.授業への工夫

日常で当たり前のように行っている挨拶について、改めて自分ごととして考え、児童一人一人が自分なりの答えを主体的に考えられるように課題を設定した。

本時では、「あなたにとって、どうしてあいさつは大切なのでしょうか。」という課題を設定することで、より自分自身の課題として捉えられると考えた。「あなたにとって~」と問うことで、より主体的に捉えることができると考える。

自分なりの答えを探求していくために教材を通して道徳的価値について考えていく。展開後段では、その答えを一人一人がもつことができるように展開を工夫した。

①意図的指名での話し合い

②相互指名での話し合い

③小集団での話し合い

対話的な授業展開をすすめるにあたり、教師の意図的指名、児童同士の相互指名、小集団での話し合いの形式を適宜取り入れた。

なかなか考えがまとまらない児童や発表が不得手な児童にとっては、小集団での話し合い活動をすることで自身の意見もまとまり、発表への自信をもてるようになってくると考える。小集団の意見をまとめるために話し合うのではなく、児童一人一人が考えをもてるようになることが目的である。小集団での話し合いの場を設けることにより、自分の考えや思いを伝え合うことができる。伝え合うことにより、考えが広がったり深まったりすることもある。また、互いを認め合う活動としても有効である。

全体では相互指名をしたり、意図的指名をしたりしながら考えを共有し、ねらいとする道徳的価値について深めさせていく。

書く活動を取り入れ、考える時間を十分に確保する。発言を不得手とする児童も、書くことで自分の考えをもち表現することができる。中心発問と展開後段で書く活動を取り入れ、自分ごととして価値について考えさせる。また、ノートを継続的に使用することで、1年間の記録となり変容も見取ることができる。

教材提示に際しては、効果的な場面絵を提示したりBGMを流したりすることにより、教材への共感を高める工夫をする。教師が教材を読むときは、ゆっくりと表現豊かに読む。板書の際は、場面絵で教材の内容が分かりやすくなるようにレイアウトを考えた。教材提示をしながら場面絵を黒板に貼っていくことで、教材の内容が児童に分かりやすくなるように工夫した。

5.考察

○場面絵が有効であった。場面絵を追うだけでも話の内容が理解しやすいようであった。

○児童の意見から、「挨拶をすると落ち着く。」という考えをもった児童が多数いた。おそらく挨拶を交わし合うことで、互いを認め合えているという認識がもてているのではないかと考察する。

○本教材は挨拶をすることの意義について考え深めさせる教材である。生活指導との関連も図りやすい年度初めや学期初めの時期に授業を行うことで、児童がより自分ごととして捉えることができると考える。