小学校 道徳

小学校 道徳

1.はじめに

本教材を通して、友達と意見を交流し合い、その共通する思いや違いを理解することから、自分本位な考えのままでは問題は解決しないことに気づかせることが重要である。相手の立場や意見を尊重することのよさを十分に感じ取り、謙虚で広い心をもって相手に接していくことの意味を捉えさせたい。

よって、本時の学習活動において、児童がいかに自分のもつ価値観を広げることができたか、その気付きや学びを道徳ノートに記し、確かな学びとしていくことが大切である。道徳ノートの在り方や板書において、ねらいに向けた児童の思考の整理をしっかりと行うことが求められる。

2.教材について

自分と異なる立場や意見に対して、謙虚で広い心をもつことの大切さを感得させる学習である。自分と異なる立場や意見に対してどのように考えることが豊かな人間関係の構築につながるか、児童一人一人が自分との関わりの中で理解していくことが必要である。

3.実践報告

(1)主題名

相手の立場もたいせつに B[相互理解、寛容]

(2)教材名

「すれちがい」(出典:日本文教出版 令和2年度版『小学道徳 生きる力5』)

※参考:pp.140-141「すれちがい 学習の手引き」

(3)本時のねらい

よし子とえり子のすれちがいの原因や、お互いを理解するために大切な気持ちを考えることから、自分と異なる意見や立場を尊重しようとする態度を養う。

(4)展開例

学習活動 |

◇指導上の留意点 ☆評価 |

|

|---|---|---|

導 |

1 日常生活での身近なトラブルについて話し合う。 |

◇相手の気持ちについて考えさせることで、ねらいとする指導内容への意識を高めさせる。 |

展 |

2 教材を読んで考え、話し合う。 |

◇道徳ノートを活用し、自分の意見をじっくりと整理するとともに友達の考えのよさについても捉えさせる。 |

よし子 |

◇児童によし子、えり子のどちらかの立場を選択させることで主体的に自分の考えをもたせる。 |

|

○「よし子」の立場で考えた人どうし、「えり子」の立場で考えた人どうしで意見を交流しましょう。 |

◇似ている意見や異なる意見、新たに気づかされたことなど、話し合う視点をもたせ、友達の意見から自分の意見をより深めさせる。 |

|

○次に、「よし子」の立場と「えり子」の立場で意見を交流しましょう。 |

◇事情があったとはいえ、相手の立場を考えていなかった二人の考えに気づかせる。 |

|

○わかっていても、相手の立場を大切にできないことがあります。それをのりこえて、たがいにわかり合うためには、どんな考え方が大切なのか、学級全体で話し合いましょう。 |

◇単なる方法論の話し合いに終始するのではなく、すれちがいや過ちは誰にでもあるもので、どのような心でいることが大切なのかを考えさせる。 |

|

・冷静に考えて、いま、何が問題なのかを考えることが必要。 |

☆相手の立場を考えられる広い心をもつことの大切さを考えているか。(発言・道徳ノート) |

|

展 |

3 自分の生活を振り返る。 |

◇ふだんの生活や過去の経験を振り返り、これからの自分の生き方についてじっくり考えさせるようにする。 |

・感情的にならずに冷静に相手の気持ちを考えてやりとりを行っていくことが大切である。 |

☆自分と異なる人の意見や立場を受け入れようと、ふだんの生活を振り返り考えているか。(発言・道徳ノート) |

|

終 |

4 教師の話を聞く。 |

◇導入に戻りながら、相手の立場を理解し尊重する姿勢をもつことが、自分たちの生活をより高めていくことについて語る。 |

5.考察

(1)導入時において、「相手を許せなかった経験」について問うが、児童自身が本時の課題を自分ごととして捉えられるように、事前にアンケートを取って児童の経験を把握するなどの工夫を行うとよい。

(2)学習の手引き 1「問題をつかもう」において、課題の提示をしっかりと行うことで、本時の学習活動を確実に進行させることができる。

(3)学習の手引き 3「問題について話し合おう」において、「よし子」の立場で考えた人どうし、「えり子」の立場で考えた人どうしで意見の交流をする際には、友達の意見を書き留めたいという児童もいた。道徳ノートにメモ書きをさせたいところであったが、先に自分の考えを書いており記入する場所に余裕がない場合があり、事前にメモ用紙等を用意しておく必要があった。道徳の授業では、書くことによって深く自分を見つめことができるので、日頃の授業でノートのまとめ方等をしっかり指導することが大切であると再認識した。

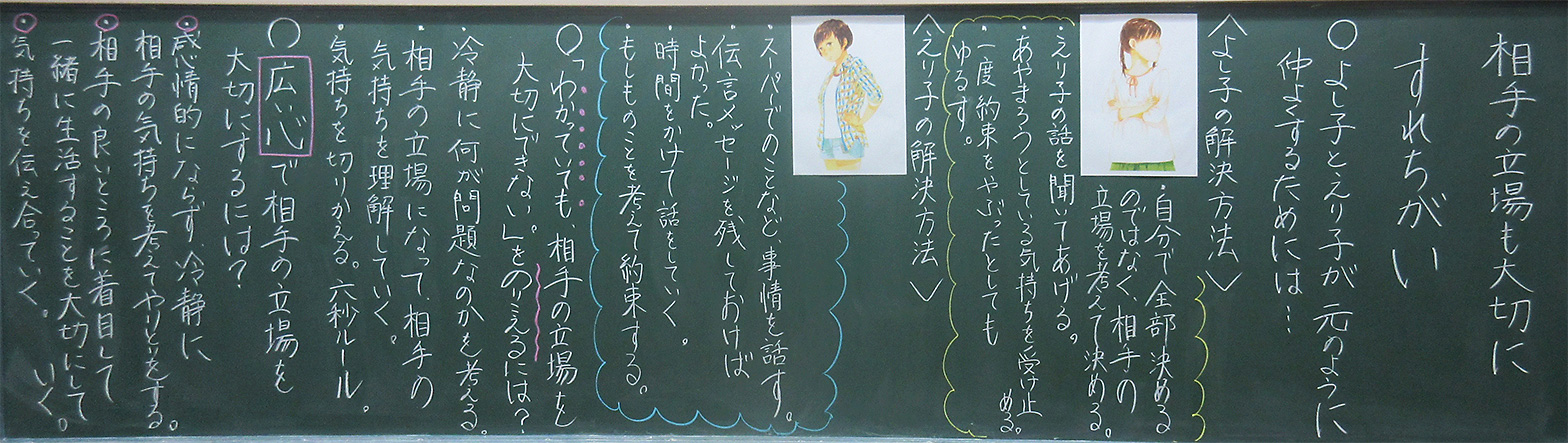

(4)それぞれの立場で考え意見を発表させる際には、より感情移入させるために「よし子」と「えり子」の顔のイラスト画を持って意見を述べさせるとよい。

(5)板書は、右から左へと記入していくだけではなく、二人の立場を黒板の左右に分けて書いていく対照的な板書の在り方なども有効である。

(6)この教材のように、様々な考えを交流し合いながら、自分の考えをじっくり整理させる必要がある場合、本時のねらいに即した詩・言葉・歌の紹介を行うなど、余韻を残す終末を設定するのもよい。

(7)児童自身が、友達との交流活動によって価値観を広げることができたと認識することも、本時では大事な他者理解であると考える。授業の最後に、道徳ノートの自己評価欄において、そのことを価値づけながら振り返らせるとよい。

6.まとめ

本実践において、単なる方法論の話し合いに終始せず、相手の立場を考えられる広い心の大切さを考えることができるようにするためには、教師が、児童の等身大の意見を受容しつつ、問い返しを行ったり適切に判断を加えた意見を提案したりしながら、多様な他者との共存の在り方について考えられるようにしていくことが求められる。また、多様である「広い心」そのものの在り方を、児童とともに検討することも必要になるかもしれない。児童の発達段階に即し、建設的な学習活動を設定していく大切さを改めて感じた教材であった。

※本実践は前任校での取り組みをまとめたものである。