小学校 図画工作

小学校 図画工作

~ブリューゲル作「子供の遊戯」より~

※本実践は平成20年度版学習指導要領に基づく実践です。

図画工作・札幌発信シリーズ<6>

|

指 導 計 画 |

|

|---|---|

|

題材名 |

絵の中の「遊び」、教えます!~ブリューゲル作「子供の遊戯」より~ |

|

学年 |

5 |

|

総時数 |

2 |

|

準備 |

ブリューゲル作「子供の遊戯」掲示用拡大版、児童配布用縮小版、ワークシート、感想カード、のり、はさみ、筆記用具 |

|

学習目標 |

作品の中に描かれている様々な遊びの様子から発見したことや想像したことを「遊びの説明書」の形で記述する。 |

「絵の中の遊びを教えて!」

児童はこれまでに絵の鑑賞活動を通して見つけたことや想像したことを、記述したり話し合ったりしてきた。その過程で友達の意見に刺激を受けたり、全体交流の中で新たな見方や驚きが生まれたりし、学習を楽しむ様子が見られた。

鑑賞教材との出会いは、いつも静かに行わせている。他の情報を耳に入れずに、まずは自分と作品が1対1で向き合うためである。今回の「子供の遊戯」も同様に提示した後、

鑑賞教材との出会いは、いつも静かに行わせている。他の情報を耳に入れずに、まずは自分と作品が1対1で向き合うためである。今回の「子供の遊戯」も同様に提示した後、

T「さあ、今日の絵には何が描かれているかな。」

C「たくさんの人がいる」

C「変わった仮面をかぶった人もいるよ。」

T「え、どこにいるの?」

C「この建物の中だよ」(前に出てきて絵を指さす)

C「子どもが遊んでいるみたい」

等のやりとりを行った。数名の児童から考えを聞いたところで、

「実はこの絵は、いま数名が話してくれたとおり「子どもの遊び」を描いたものなんだ。少し見ただけでも、おもしろそうな遊びがたくさんあるよね。今日はこれからみんなに「自分が注目した遊び」の「解説者」になってもらいます。そして、絵の中でどんな遊びが行われているのか、友達と教え合ってみよう。」と投げかけた。

「絵をじっくり見て、遊び方を想像しよう!」

児童には絵(A4版程度)と、遊びの説明を記述するワークシートを配布し、絵と向き合う時間をたっぷりと保障した。そうすることで、児童は絵から得られる情報を最大限に引き出し、気づいたこととイメージしたことを頭の中で混ぜ合わせることができていったようだった。

児童には絵(A4版程度)と、遊びの説明を記述するワークシートを配布し、絵と向き合う時間をたっぷりと保障した。そうすることで、児童は絵から得られる情報を最大限に引き出し、気づいたこととイメージしたことを頭の中で混ぜ合わせることができていったようだった。

考えがまとまっていった児童は「遊びの名前」や「必要なもの」、「遊びの簡単な説明」「遊びのおもしろさ」などの項目をワークシートに記述していった。教師は児童が考えた遊びの内容を価値づけたり、共感的に理解したり、あるいは「ここにある○○は何をするもの?」とゆさぶったりしながら観察していった。書き終えた児童は、違う遊びに着目し、「遊びの説明書」を増やしていった。

「遊びの説明会を開こう!」

交流は、教室内で自由に歩き回って交流する「フリー説明会」と、学級全体で思いや考えを共有する「全体説明会」の2つの場を用意した。

|

|

|

フリー説明会の狙いは「全体の場で発言することが苦手な児童にも声を出す機会を与えること」と「自分と同じ(あるいは違う)遊びに着目した友達の説明を事前に知ること」である。

この1対1で行う交流を通して、児童は「自分と似た考えの人がいるんだな。」と共感することから安心感や満足感を得たり、「そんな遊びもあるかもしれないな。」と刺激を受けたり、自身のアイディアをふりかえったりし、自分の考えをより明確にしていった。

全体説明会では、

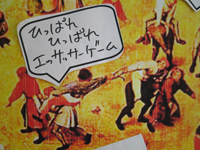

C「(絵を指さしながら)この遊びは「ひっぱれひっぱれエッサッサーゲーム」と言います。必要な道具はひもです。ルールは、人が人をおんぶして、おんぶされた人同士がひもをひっぱります。ひもを取るか、相手を落とすと勝ちです。この遊びのおもしろさは、仲間とのチームワークが大切ということと、勝つぞという気合いが入るところです。」

T「なるほど。おもしろそうだね。同じ遊びに注目して説明書を作った人はいないかな。」

C「私は「わっかつな引き」という名前にしました。ルールはほとんど同じだけど、ひもを取るのではなくて、手をはなしたり、背中から落ちたりすると負け、というふうにしました。」

C「僕は「うま引き」という名前。おもしろさは、バランス感覚を養えるところと、友情を深められるというところだと思う。」

T「同じ遊びでも、名前はみんなちがうね。共通していることは、3人一組で行い、ひもをひっぱる、という遊び方だね。友達との協力が大事、ということも言えそうだね。」

|

|

などというように、「他の遊び方は?」と考えの多様化を図ることや、「似ているところ、違うところは…」「共通点は…」と意見を整理することに重点を置きながら、交流をすすめていった。

また、児童から出た遊びを、掲示用の絵の中にふきだしとして貼り付け、増やしていくことによって「視野が広がっていく実感」を感じられるように意識した。

「児童の感想から」

「この遊びを実際にやってみたくなりました。」

「同じ遊びに注目していても、見方が変わればルールもちがうのが楽しかったです。」

「他の人の意見は、自分で考えつかなかった遊びがあって、いろいろなことが考えられました。」

「感想カードより」

- いつもはあまり書くことは得意じゃないけど、今日はたくさん書けた。

- この世界に入ってもっと詳しく知りたい。

児童の声や感想カードからは、児童の多くがこの授業に関心をもって取り組めたことがわかる。

また、「友達の交流を通して考え方や見方が広がった」と感じたり、授業の始めと終わりで「自分と絵との距離が縮まった」と感じたりすることができた、と記述した児童もいた。

「授業を終えて」

鑑賞の授業では、児童に絵の題名を伝えないこともある。しかし、この教材ではあえて絵の題名を告げてスタートすることで、「遊びの絵って言うけれど、どんな遊びが描かれているんだろう。」という視点から児童に興味を持たせ、絵の世界に引き込もうと考えた。

今回鑑賞したブリューゲルの「子供の遊戯」は、児童にとって身近なものである「遊びの絵」であったことから、自身の知識を生かしたり、経験と重ねたりするなど、イメージを膨らませやすかったようであった。

また、「説明書」を作るという行為を行わせることにより、自然と絵をじっくりと観察する必要性を生みだそうと考えた。説明書の記述は、単なる想像で終わるのではなく、「ここにこう描かれていて、これが実は…」などと言うような、きちんと対象と向き合って得られる「説明の根拠」を加えることが大切であると考え、児童とのやりとりの中で意識的に引き出した。

全体交流では、それぞれの目のつけどころが違う点や、同じ箇所を選んでいても、遊びの説明が異なる点に面白さを感じることができたようであった。

絵の「全体」から「遊び」を選ぶ事は、絵を細分化して鑑賞することにつながるが、後の全体交流を通して、「そんなところにこんな遊びがあったのか。」と一人では気づかなかった視点に気づいたり、遊びの説明の話し合いを重ねていくことで、「ひとつの遊び」から「絵の全体像」へ少しずつ視野が広がったりするなど、作品の世界により入り込めたようであった。

「授業改善すると」

今回の授業をふりかえると、以下の改善点が挙げられる。

①「色や形へのこだわりの追求」…全体的な絵の色彩や、描かれているものの形に着目し、そこからイメージを膨らませていく展開。

②「作者の思いへの追求」…たくさんの遊びを見つけたところから、この作品に込められた作者の思いや作品の意図を探り、新たな気づきを生む展開。

「色」「形」「作者の思い」など、授業の軸になるものを指導者側がしっかりと打ち立てておく必要がある。そうすることで「子どものアイディアや気づき」をより造形的な方向へ進めることができると考える。

【監修者 北海道教育大学岩見沢校 准教授 阿部宏行】