高等学校 情報

高等学校 情報

※この実践記録は2020年8月27日に執筆されたものです。

1.はじめに(学校の状況、生徒観、この授業を考えた背景 など)

本校では、年度初めに情報モラル教育を実施している。学習者一人ひとりが「自分事」としてSNS上でのトラブルの要因を分析し、予防策、対応策について考え、トラブルの未然防止をめざしている。

そのため、生徒は入学するまでに他者を尊重することの大切さ、SNSにおけるトラブルについて学習し、道徳や情報モラルに関する具体的な知識をある程度獲得している。それらの既有知識を踏まえつつ、今回は、情報の受け取り方が多様であることや、「人によって嫌と思う事」は異なるということがコミュニケーションの前提にあることを、他者との対話を通して確認する。また、コミュニケーションにおけるトラブルがどのような時に起こるか、注意すべきポイントは何か、実際にトラブルが発生した時にどのように対応するか、Google ClassroomとGoogleスライドにおける他者との対話を通じ、理解を深めてもらう。

2.単元名

「参加型情報モラル」(実施学年:1年生)

3.単元の目標

- 人によって嫌と思うポイントが異なることを理解させる。

- 各種トラブルはどのような時に起こるか、注意すべきポイントは何か、実際にトラブルが発生した時にどのように対応するか考えさせる。

4.単元の評価規準

ア 関心・意欲・態度 |

イ 思考・判断・表現 |

ウ 技能 |

エ 知識・理解 |

|---|---|---|---|

・情報モラルや望ましい情報社会の構築の視点から、情報化が社会に及ぼす影響について理解しようとしている。 |

・個人の責任を自覚した情報発信に必要な観点を具体的に思考できている。 |

・情報社会における各種トラブルの予防策、対応策を具体化することができる。 |

・情報化がもたらす利便性とそれが悪用されたときの危険性や、危険を防止するための法律による規制や保護及び情報技術によるセキュリティ対策を理解している。 |

5.単元の指導と評価の計画

(ア:関心・意欲・態度/イ:思考・判断・表現/ウ:技能/エ:知識・理解)

時 |

学習内容 |

学習活動 |

評価の観点 |

評価の方法 |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

ア |

イ |

ウ |

エ |

||||

1 |

・自己紹介を作ってみよう |

・個人特定に結びつく情報を書かずに、自己紹介をクラス全員で共有編集できるスライドに記入する。 |

○ |

○ |

・自己紹介スライドの記述内容 |

||

2 |

・受け取り方の違いを知ろう |

・チャットで人から言われて嬉しいこと、嫌なことを各自ランキングにし、理由を記述する。 |

○ |

○ |

・共有編集スライドへの記述内容 |

||

3 |

・グループチャットの適切な活用について考える |

・グループチャットでトラブルにならないようメッセージを送る時間、スタンプの活用、言葉の選び方について考え、スライドに意見をまとめ、他者と共有する。 |

○ |

○ |

・共有編集スライドへの記述内容 |

||

4 |

・スマホ依存にならないために |

・「どれくらい使うと使い過ぎなのか」、「どのような時にスマホ依存になるのか」、「依存にならないためにどうするか」、「依存を解決する方法」をスライドにまとめ、アイディアを共有する。 |

○ |

・共有編集スライドへの記述内容 |

|||

5 |

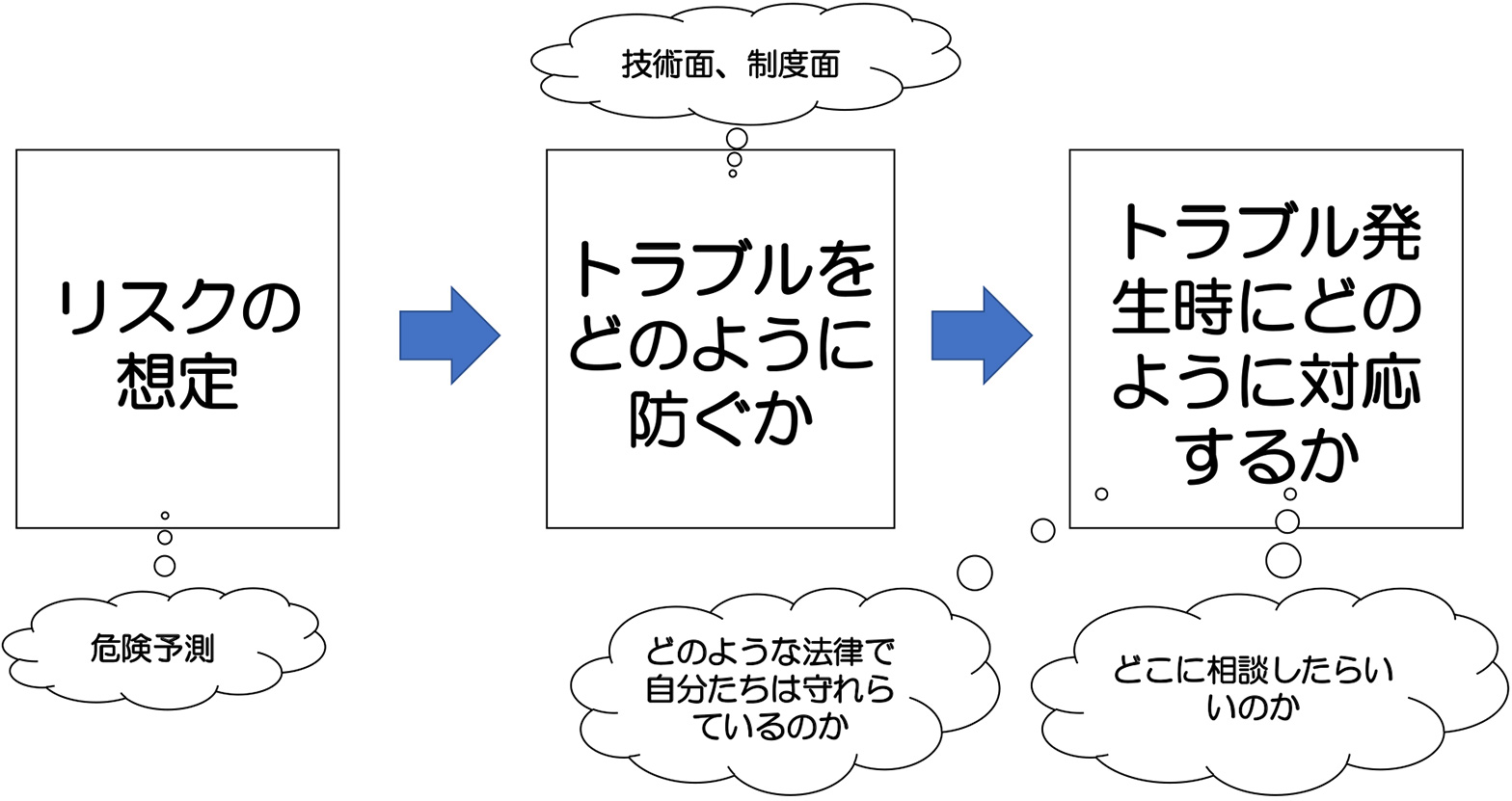

・各種トラブルとの向き合い方を考える |

・個人情報流出、炎上・誹謗中傷、ネット上での人間関係のトラブル、ネット上での詐欺被害、著作権侵害がそれぞれどのような時に起こるのか、どうやって防ぐのか、トラブル発生時にどのように対応するのかグループで考え、共有編集スライドにまとめる。 |

○ |

○ |

○ |

・共有編集スライドへの記述内容 |

|

8 |

・相互評価 |

・各グループが作成したスライドをPDFにし、グループ間で共有し、記述内容の具体性について相互評価する。 |

○ |

○ |

・限定コメント欄へのふりかえり記述内容 |

||

6.本時の目標【5~7限目】

- 個人情報流出、炎上・誹謗中傷、ネット上での人間関係のトラブル、ネット上での詐欺被害、著作権侵害が「どのような時に起こるのか」、「どうやって防ぐのか」、「トラブル発生時にどのように対応するのか」グループで考える。

7.本時の流れ【5~7限目】

時間 |

学習活動・内容 |

指導上の留意点 |

評価 |

|---|---|---|---|

導入 |

【Google Classroomの質問機能を利用】 |

・各種トラブルを以下の観点でまとめるよう指示する。 |

ア.行動観察 |

展開1 |

・教科書、Webページ等から参考になる情報を検索する。 |

・以下の内容を具体化するよう指示する。 |

ア.行動観察 |

展開2 |

・各自作成したテキストボックスをメンバーと協力して分類する。 |

・以下の観点で分類するよう指示する。 |

イ、エ. |

まとめ |

【限定コメント】ふりかえり |

・学習した内容を具体的に記述するよう指示する。 |

イ、エ. |

8.実践の成果と課題

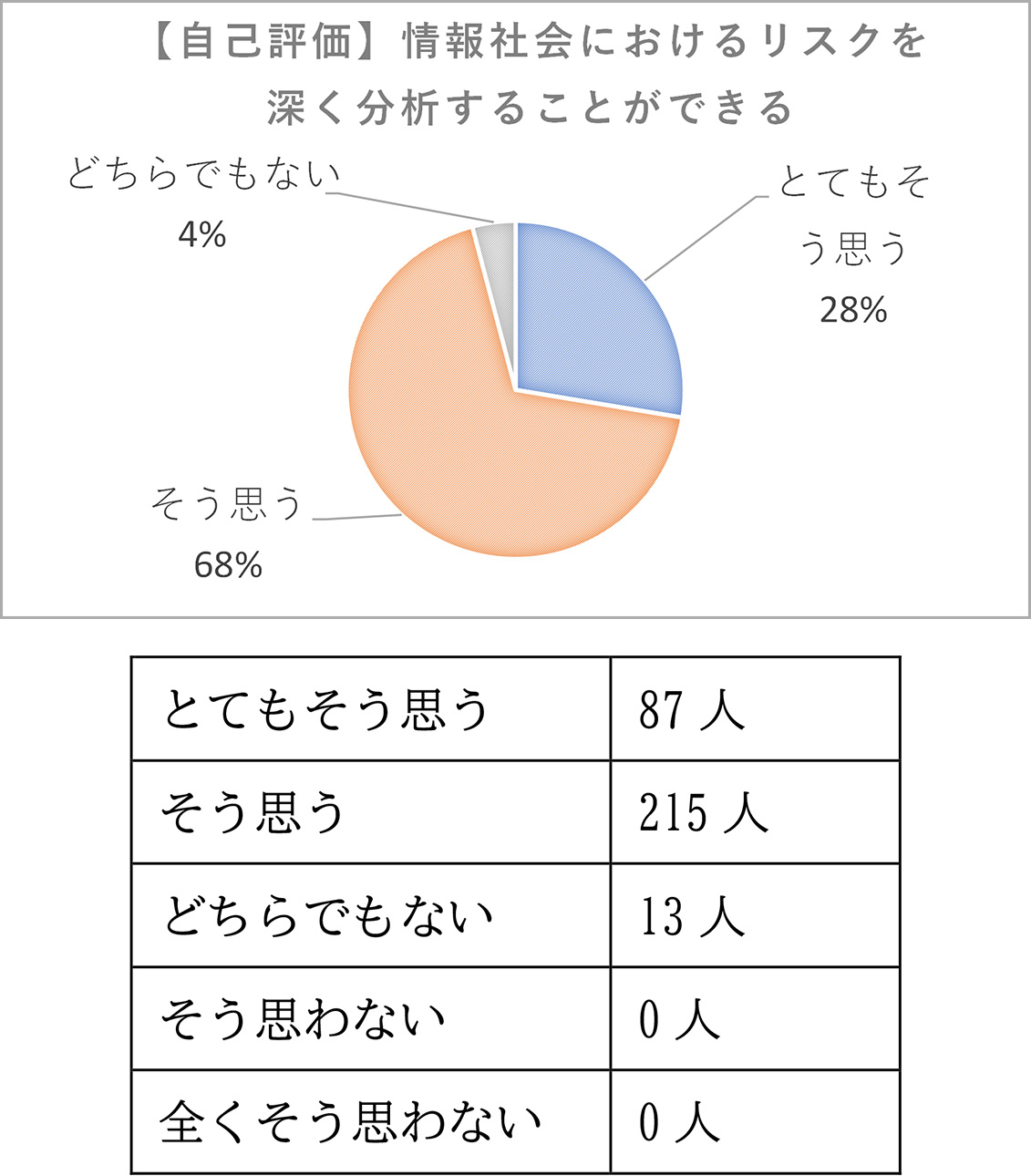

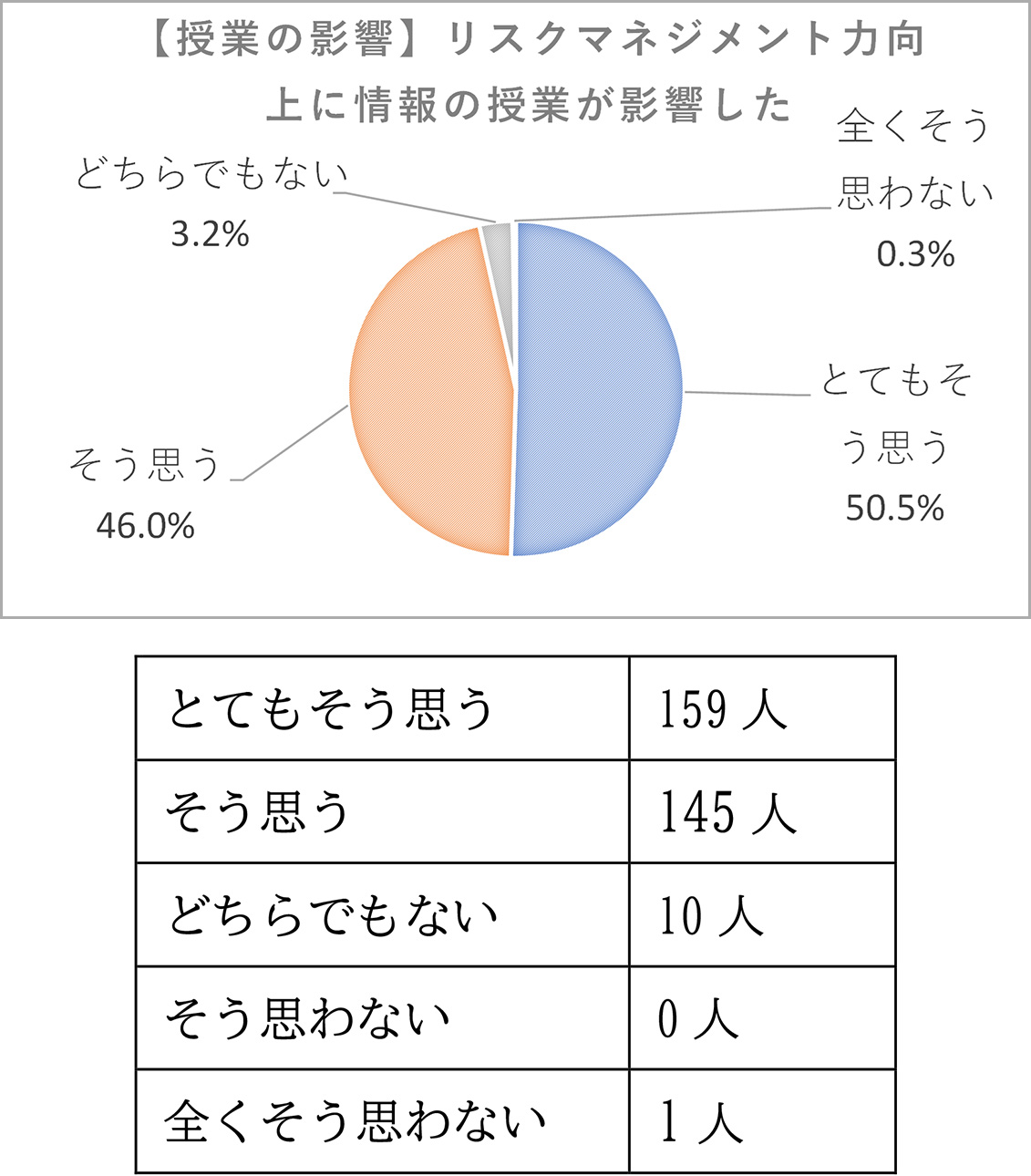

本活動の後、情報社会におけるリスクマネジメントに関するアンケートを実施したところ、以下のような結果となった。

リスクマネジメントができると答えた生徒、情報の授業が影響したと答えた生徒が全体の96%を占め、多くの生徒が活動の意義を理解したようだ。また、自由記述において生徒は、以下のように述べていた。

✓自分に起こりうる詐欺トラブルや炎上、ネットトラブルなどについて、どのような場合に起こってしまうのか、どのようにすれば防ぐことができるのか、起こってしまった場合、どのように対処すればいいのかについて周りの人の意見を取り入れながら学んだ。

✓情報の授業で個人情報流出の起こり方を学んでからSNSのアカウントに鍵をかけた。

授業における他者との対話がリスクマネジメントに向けた観点の具体化につながり、実際の行動の変容に結び付いたようだ。

活動の何をもって総括的評価がされるのかが、伝わっていないことがあった。最終的なゴールは、生徒それぞれが限定コメントに学習内容のふりかえりを記述し思考を深めることであり、グループワークにおけるアウトプットは理解を深めるための手段であることを明確に伝える必要がある。