小学校 社会

小学校 社会

※本実践は平成20年度版学習指導要領に基づく実践です。

1.単元名

「地域を開いた人々」~大和川のつけかえ~

2.目 標

地域の地理的環境,人々の生活の変化や地域の発展に尽くした先人の働きについて理解できるようにし,地域社会に対する誇りと愛着を育てるようにする。地域の人々の生活については,地域の人々が受け継いできた文化財や年中行事,地域の発展に尽くした先人の具体的な事例を見学,調査したり,年表にまとめたりして調べ,人々の願い,先人の働きや苦心を考えるようにする。

3.評価規準

○社会事象への関心・意欲・態度

地域の発展に尽くした先人の働きに関心を持ち,それを意欲的に調べ,地域社会の人々のよりよい発展を考えようとしている。

○社会的な思考・判断・表現

地域の発展に尽くした先人の働きから学習問題を見いだして追究し,人々の生活の変化や人々の願い,地域の人々の生活の向上につくした先人の働きや苦心について思考・判断したことを言語などで適切に表現している。

○観察・資料活用の技能

地域の発展に尽くした先人の具体的事例を的確に見学,調査したり,年表などの資料を活用したりして,必要な情報を集めて読み取ったりまとめたりしている。

○社会的事象についての知識・理解

地域の人々の生活の向上に尽くした先人の働きや苦心を理解している。

4.本単元の指導にあたって

子どもたちの住んでいる大東市は大阪平野(河内平野)の北東部に位置し,大昔から様々な姿を現してきた。今からおよそ7000年前,大阪平野は一面の水におおわれていた。長い年月をかけて,北からは淀川,南からは大和川が大量の土砂を運び,水面は埋め立てられて,陸地が広がっていった。昔の大和川は,玉串川や長瀬川などに分流しながら流れ,大東市まで流れてきていた。四条小学校の校区のそばに深野池,新開池があり,大和川が流れていたこと,そのため度重なる洪水に悩まされていたことを,地形図から発見し,先人たちの大和川のつけかえに対する思いや働き,苦心を考えていきたい。つけかえ後,新田開発や河内木綿の生産などその時代に生きた人々のたゆまない努力や多くの苦心によって地域の開発が行われ,人々の生活を変えていったことにも気づかせたい。資料や副読本をもとに作業をしながら学習を進めていきたいと考えている。これまで大東市小学校教育研究会・社会科部会で取り組み,作成したワークシートを使って,授業を組み立てている。子どもたちが住んでいる地域に関心を持ち,意欲的に調べることによって,地域に愛着を持って生活し,身近な環境をよりよくしていこうとする気持ちを育てたい。

5.単元の指導計画

|

時 |

学習のねらい |

子どもの活動と内容 |

評価規準の具体例 |

|---|---|---|---|

|

1 |

オリエンテーション |

○河内平野の地形図から,昔の川を発見しよう。 ○みんなの気づきから,昔の地域の様子を考えよう。 |

*昔の土地の様子に関心を持ち,意欲的に調べようとしている。 *自分の考えをまとめて書いたり,発表したりすることができる。 *今と昔の違いを読み取ることができる。 |

|

2 |

大和川のつけかえ |

○昔の洪水の様子を知ろう。 ○「大和川のつけかえ物語」を読もう。 ○つけかえ工事の様子を当時の道具や地形から考えよう。 ○つけかえ後の新しい問題点を発見しよう。 |

*資料をもとに,意欲的に調べたり,考えたりできる。 *「大和川つけかえ物語」を読み,当時のつけかえの困難さを知ることができる。 *当時の工事の様子に関心を持つことができる。 *つけかえが及ぼした影響について考えることができる。 |

|

3 |

大和川つけかえ後の地域の変化 |

○大和川つけかえ後の地域や人々の暮らしの変化を探ろう。 |

*歴史資料館に出かけ,先人の開発の動機や工夫・知恵,苦労を意欲的に調べることができる。 *開発された土地が,その後どのように発展して現在につながっているのかを考えることができる。 |

|

4 |

紙芝居をつくろう |

○紙芝居をつくろう。 |

*紙芝居にまとめるために意欲的に計画を立てようとしている。 *学習してきたことをもとに,紙芝居や台本に適切に表現することができる。 |

6.本時の学習

①目標

河内平野の地形図をもとに,昔の土地の様子や人々の暮らしについて関心をもつことができるようにする。

自分の考えを発表したり,友だちの考えを聞いたりするなどの活動を通して,自分や友だちの考えを認め合うことができる。

②学習展開

|

学習活動と内容 |

指導の工夫と教師の支援 |

資料 |

|---|---|---|

|

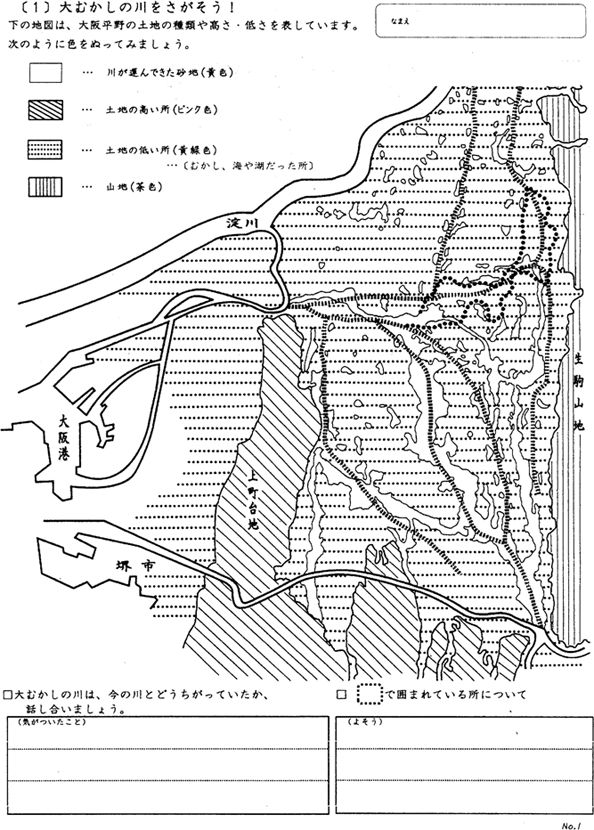

大むかしの川をさがそう! |

||

|

①どこの地域だろう。 ②昔の川をさがそう。 ③昔の川に色をぬろう。 ④土地の高い所,低い所に色をぬろう。 |

ワークシート①を配布する。 |

ワークシート① 河内平野の地形図(白地図) |

|

大むかしの川は今の川とどうちがっていたのだろう。 |

||

|

①気づいたこと,「はてな」(もっと知りたいこと)を書こう。 ②グループで意見を交流しよう。 ③グループで出た意見を発表しよう。 ④「はてな」をもとに次時へつなげる。 ⑤深野池・新開池について予想する。 |

【一人で】 *昔の川は海に向かって流れていないことを発見させる。 地形図から川が注いでいる池であると考える。 |

(発表の仕方カード) |

【ワークシート①】