小学校 社会

小学校 社会

1.単元名

「農家の仕事」(第3学年)

2.目標

○自分たちの住む地域には様々な生産に関する仕事があること、産地は市内に分布していること、生産するには一定の順序や工程があること、地域で生産された物は地域の人々の生活に使われていることなどを基に、生産の仕事は、地域の人々の生活と密接な関わりをもって行われていることを理解できるようにする。

○仕事の種類や産地の分布、仕事の工程などに着目して、生産に携わっている人々の仕事の様子を捉え、地域の人々の生活との関連を考え、表現することができるようにする。

○地域の特色について、主体的に問題を解決しようとする態度や、よりよい社会を考え学習したことを社会生活に生かそうとする態度を養うとともに、多面的・多角的な思考や理解を通して、自分が地域社会の一員であることを意識して生活することができるようにする。

3.評価規準

○自分たちが住む地域の農家の仕事について、産地は市内に分布していること、生産するには一定の順序や工程があること、地域で生産された物は地域の人々の生活に使われていることについて調べ、まとめることで、生産の仕事は、地域の人々の生活と密接な関わりをもって行われていることを理解している。

○自分たちが住む地域の農業や農業に携わる人々の思いや背景について、自分たちの生活と関連付けて追究したり、話し合ったりしながら、生産に携わっている人々の仕事の様子を捉え、地域の人々の生活との関連を考えて、自分の意見を表現している。

○自分たちが住む地域の農家の仕事についての追究活動において、学習問題を解決するために、計画を立てたり、自らの学びを振り返ったりして、粘り強く追究している。

4.本単元の指導にあたって

日々食べている食べ物。給食で時折出てくる「名古屋産の日」。しかし、食材となる農産物の生産者の思いや、地域との密接な関わりまでは3年生の子どもたちは認識していない。

こうした中で、「伝統野菜」「ブランド野菜」「洋菓子屋さんとコラボ」「幻のトマト」というキーワードが出てくる野菜と出合ったらどんな反応を子どもたちはするのだろう?さらに、それらを生産し、商品開発をして、地域に貢献しようとする大人の実際の姿を見せたらどのような反応をするのだろう?そんな思いから、今回の教材を選択し、授業協力をお願いした。

○社会参画するための教材について

・教材…中川区ブランド野菜、miuトマト(飯田農園)、野崎白菜(野崎採種場)

・授業協力…中川区ブランド野菜製品開発研究会、飯田農園、野崎採種場、洋菓子フィレンツェ

本単元は、社会科が始まる3年生において最初に「人」が大きく関わる単元である。生産者や地域で協力する人々と実際に出会って思いを聞いたり、現地に行って体験したりして関わり、それぞれの立場の思いを感じることで、名古屋市の農家で働く人、それに関わる地域の人への認識が変わっていくと考える。

5.単元の指導計画

時 |

学習のねらい |

子どもの活動と内容 |

|---|---|---|

1 |

教材と出合い、問いを生み出す。 |

○中川区ブランド野菜、名古屋市の農家の件数のグラフ資料から、疑問や気付いたことを書き出す。 |

2 |

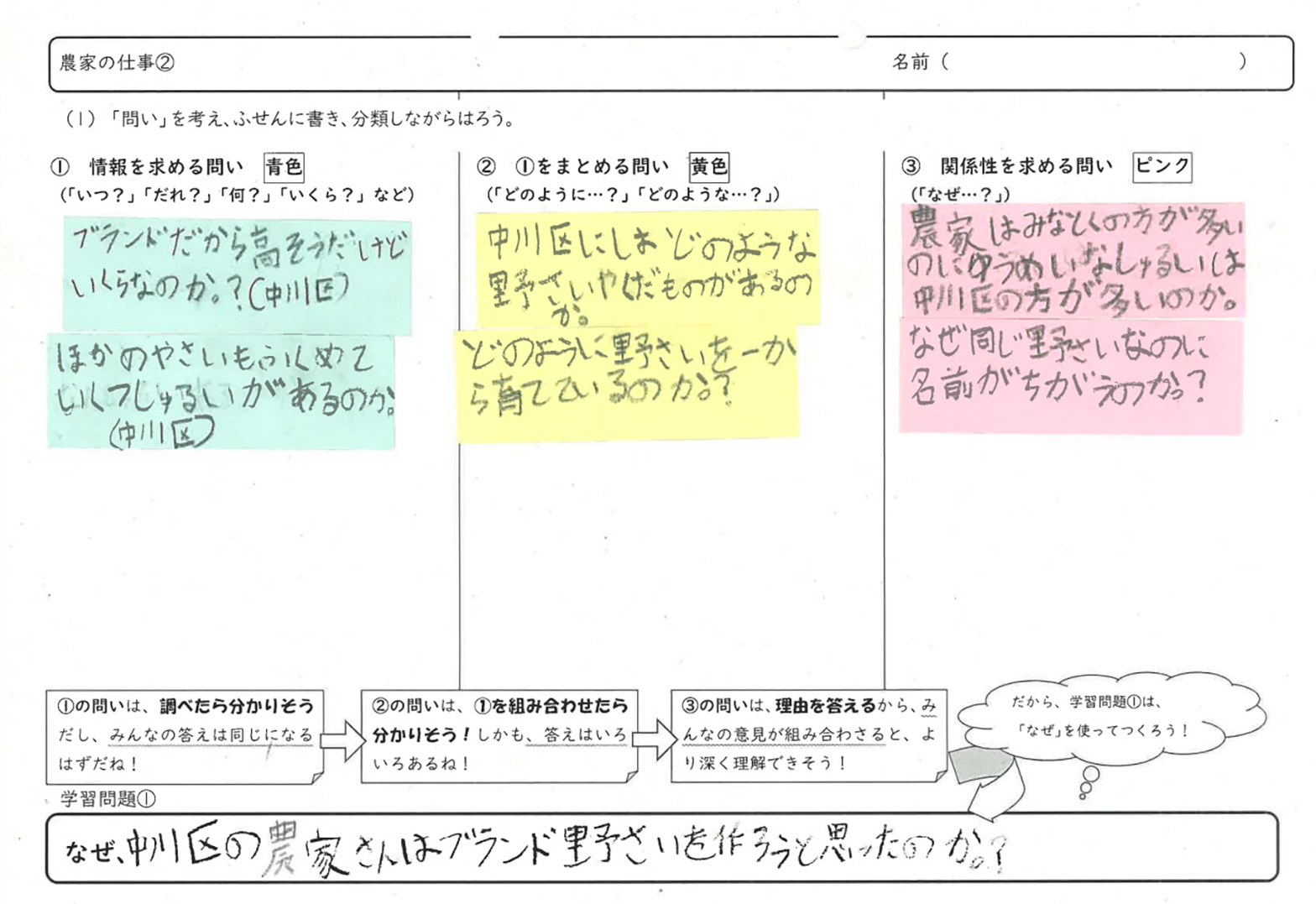

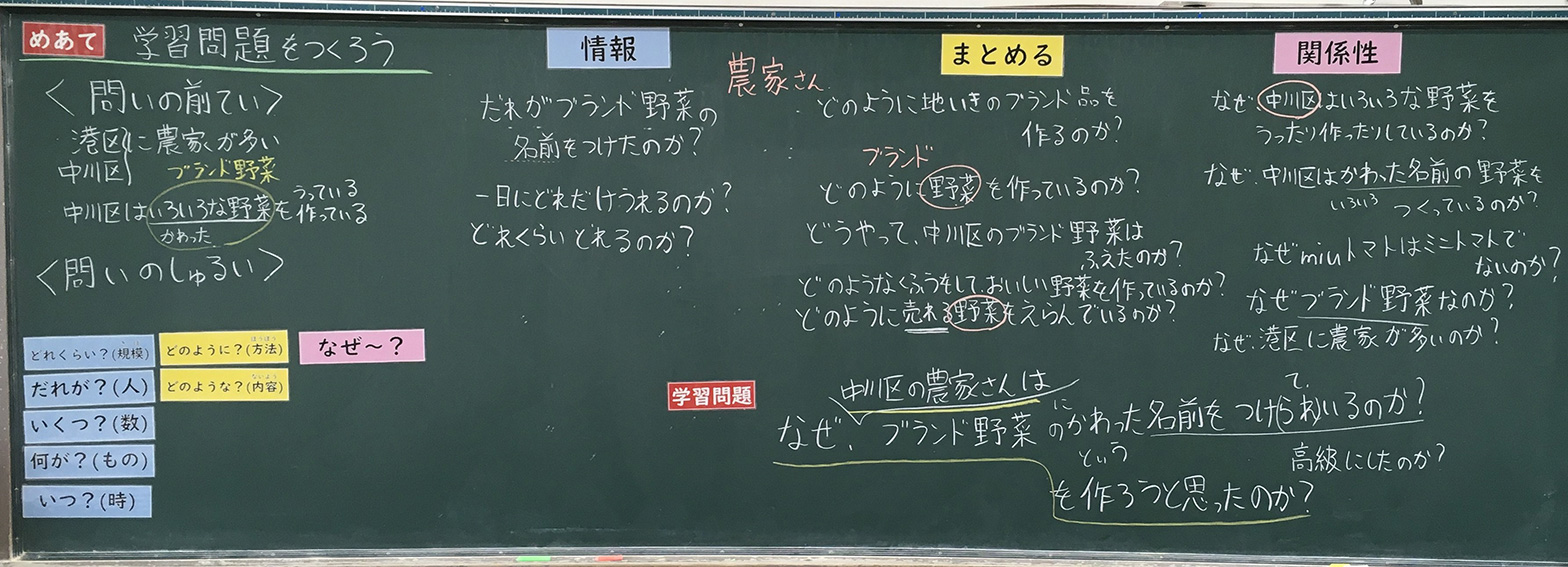

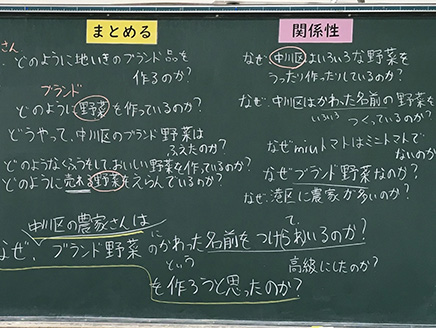

問いを吟味し、学習問題を創る。(本時) |

○問いの前提を確認し、付箋に問いをまとめる。 |

なぜ、中川区の農家さんはブランド野菜を作ろうと思ったのか? |

||

3 |

問いを構成して、追究シートを作る。 |

○自分が立てた予想を確かめるための道筋を確認する。 |

4 |

各自で追究する。 |

○各自でさらに追究を進め、予想を確かめていく。 |

8 |

miuトマト農園見学に行く。 |

○中川区ブランド野菜であり、「幻のトマト」として地元で有名なmiuトマト農園(飯田農園)へ見学に行き、生産者の工夫や思いについて学ぶ。 |

12 |

学習問題について意見を書き、話し合う。 |

<児童のまとめ> |

6.本時の学習(2/12)

問いを吟味し、学習問題を創る場面において、資料から問いの前提を確認し、みんなの問いを集めながら、学習問題を創ることができるようにする。

主な学習活動・内容 |

指導の工夫と教師の支援 |

資料 |

|---|---|---|

1 前時の資料から分かったことを発表する。 |

○前時の学習で得た、問いの前提を確認できるようにする。 |

・前時のワークシート |

2 教材「中川区ブランド野菜」を提示して、問いを分類しながら創る。 |

○問いの質を意識させるため、問いの文頭に注目しつつ、付箋に問いを記入できるようにする。 |

・児童の問い創りシート |

・誰がブランド野菜の名前を付けたのか? |

①情報を求める問い |

|

3 学習問題を創る。 |

||

【学習問題】なぜ、中川区の農家さんはブランド野菜を作ろうと思ったのか? |

||

○問いの前提やみんなの問いから、キーワードを抽出して、学習問題を創ることができるようにする。 |

||