小学校 図画工作

小学校 図画工作

1.題材名

絵から広がる物語(言葉から形・色)

2.学年

第3学年

3.分野

絵に表す

4.時間数

4時間

5.準備物

6.題材設定の理由

本題材は、物語のお気に入りの場面や登場人物の心情を、形や色、表現技法などを工夫しながら、想像を広げて絵に表す活動である。そこで大切なのは、児童が「この物語の絵をかきたい」という思いをもつことだと考える。本学級の児童は、国語科「たから島のぼうけん」で、場面の様子や登場人物の心情を考えて物語の創作に取り組んできた。そして、物語を書き進める過程で、表紙や挿絵をかくことで、一冊の本を完成させたいという思いを抱くようになった。一冊の本を完成させたいという目的意識をもつことで、自分の物語に対する思いを基に発想を展開し、必要感をもって造形活動に取り組むことができると考え本題材を設定した。扱うことのできる材料や用具が広がり、様々な表現技法を身に付けてきたこの時期に、自分の思いに合った形や色、表現技法を選択し、表現することができたという達成感や、絵に表すことで物語の雰囲気がより伝わるようになったという実感、自分の作品を多くの人が見てくれたという喜びを味わうことは、次の造形活動や楽しく豊かな生活を創造しようとする態度につながると考える。

7.題材の目標

- 水彩絵の具やパスなどの用具を適切に扱うとともに、スパッタリングやドリッピングなどの経験を生かし、手や体全体を十分に働かせ、表したいことに合わせて表し方を工夫して表す。

- 形や色などの感じを基に、自分のイメージをもつ。

- 物語から想像したことから、表したいことを見付け、形や色などを生かしながら、どのように表すかについて考える。

- 自分たちの作品の造形的なよさや面白さ、表したいこと、表し方などについて、感じ取ったり考えたりし、見方や感じ方を広げる。

- 想像を広げて進んで絵に表す活動に取り組み、つくりだす喜びを味わうとともに、形や色などに関わり楽しく豊かな生活を創造しようとする。

8.題材の評価規準

- 絵に表すときの感覚や行為を通して形や色の感じが分かっている。

- 水彩絵の具やパスなどの用具を適切に扱うとともに、スパッタリングやドリッピングなどの経験を生かし、表したいことに合わせて表し方を工夫して表している。

- 形や色などの感じを基に、自分のイメージをもちながら、物語から想像したことから表したいことを見付け、形や色などを生かしながらどのように表すかについて考えている。

- 形や色などの感じを基に、自分のイメージをもちながら、自分たちの作品の造形的なよさや面白さ、表したいこと、表し方などについて、感じ取ったり考えたりし、見方や感じ方を広げている。

- つくりだす喜びを味わい、想像を広げて進んで絵に表す活動に取り組もうとしている。

9.指導計画

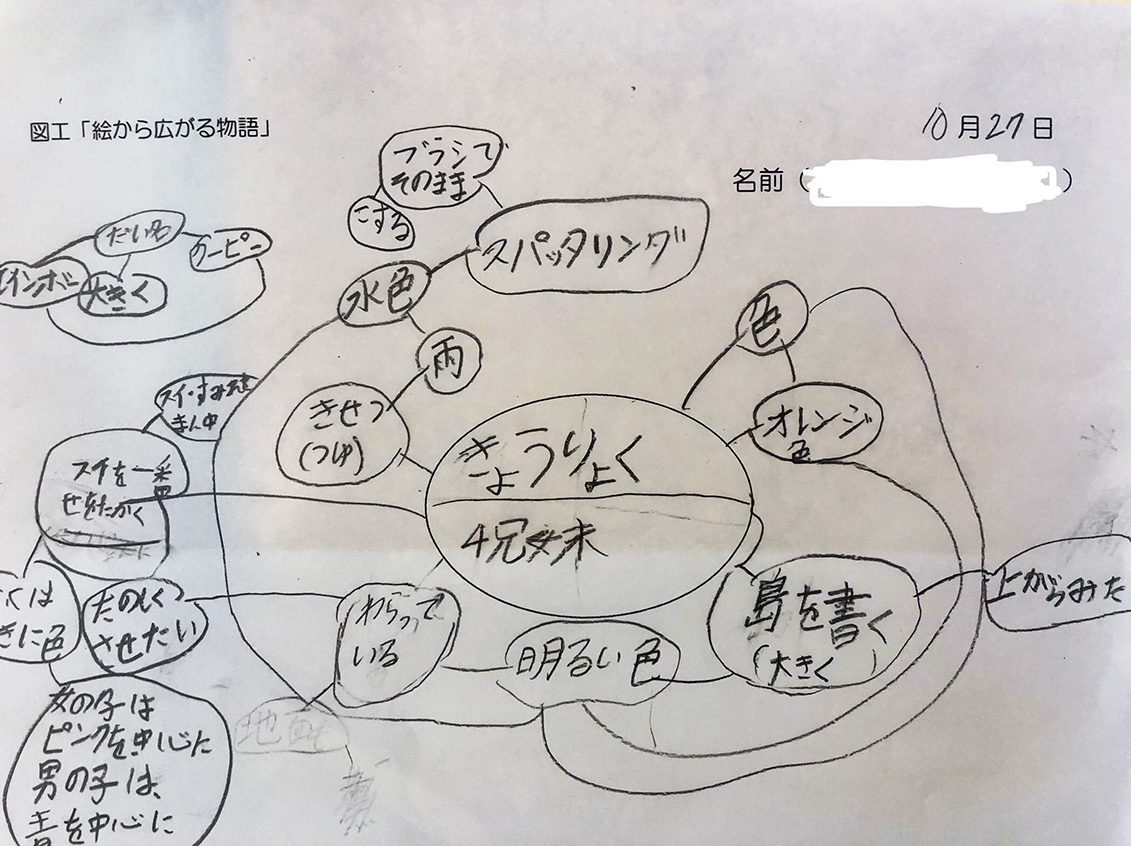

- 場面の様子や登場人物の気持ちなどを基に、物語の表紙の絵に表す形や色などを考え、イメージマップに表す。

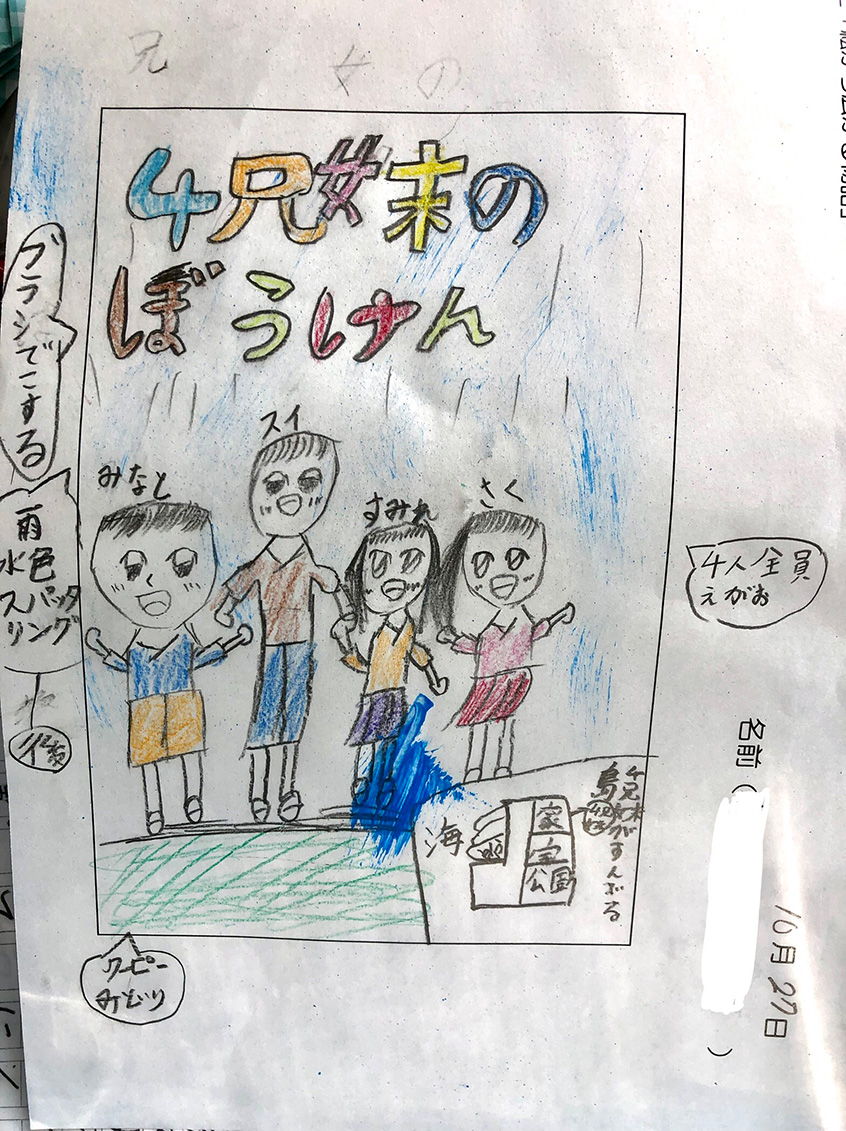

- 形や色、表現技法を様々に試しながらイメージに合った表し方を見付け、アイデアスケッチをかく。

- 表したいことに合わせて、形や色、スパッタリングやドリッピングなどの表現技法を工夫して表紙の絵をかく。

- 形や色、表現技法を選び、組み合わせることで、自分のイメージする表現に近づける。

- 友だちの作品を見たり、意見交流をしたりすることで、より自分のイメージに合った表現に近づける。

- 本題材で製作した表紙と国語科で書いた物語を合わせて、一冊の本を完成させる。

- 友だちに自分の作品を紹介したり、友だちの作品を鑑賞したりして、作品のよさを見付ける。

- どこに展示するとたくさんの人に見てもらえるかを考え、展示の計画を立てる。

- 活動の振り返りをする。

10.活動の様子

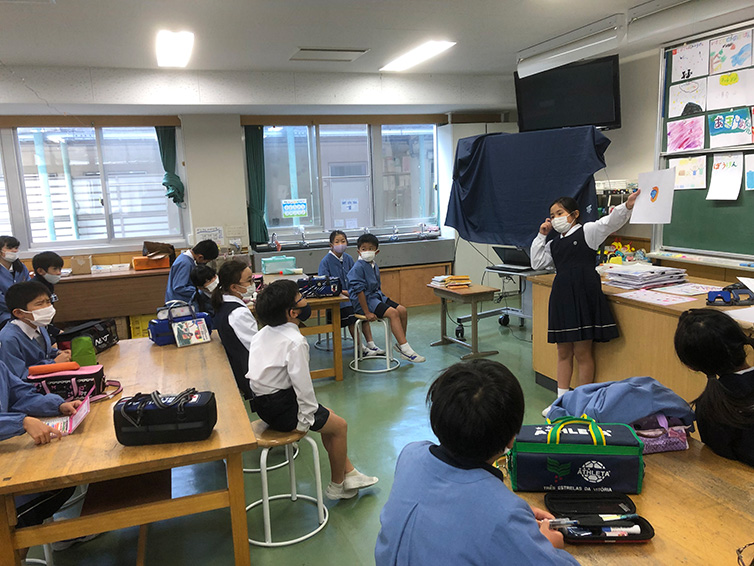

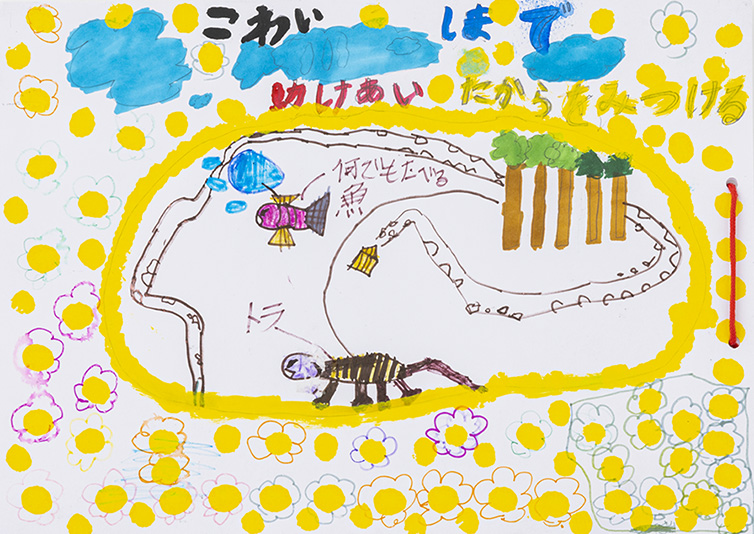

物語のテーマ(友情、挑戦など)や登場人物の心情などを、どのような形や色、表現技法にすれば表現できるかを考え、イメージマップに表した。そのイメージマップを基に、実際に様々な形や色、表現技法を試しながら、自分のイメージに合った表し方を見付けてアイデアスケッチを作成した。自分で創作した物語への思いが強く、かきたいイメージがはっきりとしているために、イメージマップから試しの表現、アイデアスケッチの作成へと、活動が停滞することなく意欲的に活動することができていた。

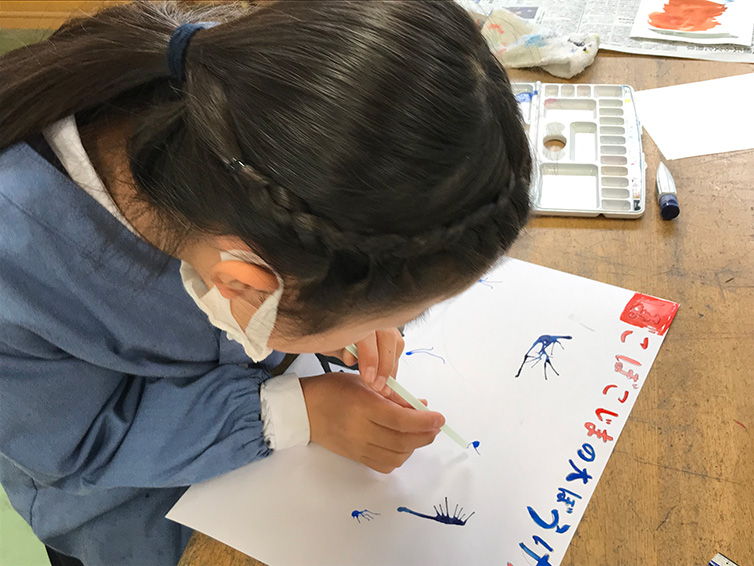

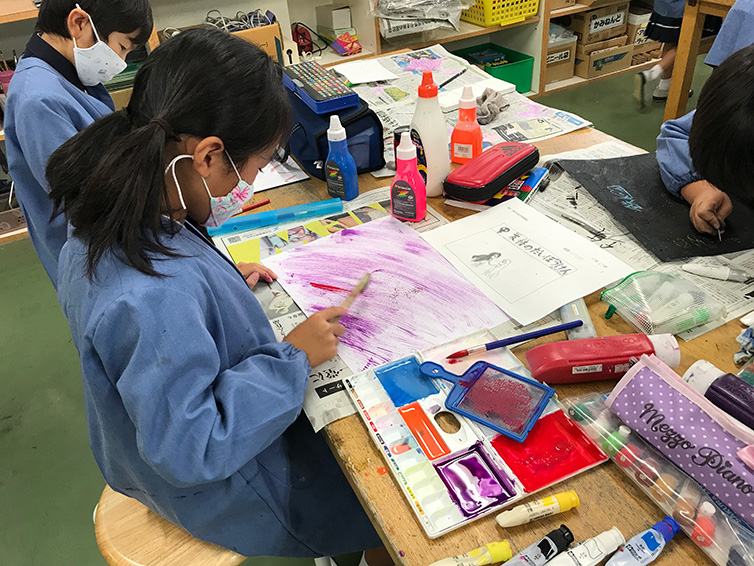

ここでは、児童一人ひとりが、自分の個性を発揮して造形活動ができるような学習環境にするため、スパッタリングやドリッピング等の表現技法を試す場を設定したり、アクリル絵の具やパス、油性ペン等の描画材を準備したりすることで、児童が自分の思いを試しながら納得のいく表現をすることができるようにした。そのことで、様々な形や色、表現技法を試しながら、自分の思いに合った表現を見付けようとする児童の姿が見られた。

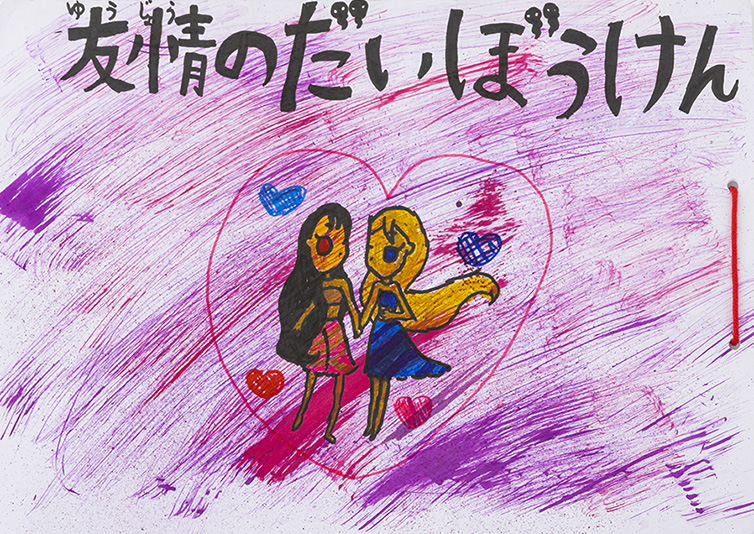

表紙の絵をかく活動でも、1時目と同様に児童が個性を発揮して造形活動ができるような学習環境を設定した。活動中には、「この色の方が物語の雰囲気に合っているから、色を変えてみよう」「思っていた感じと違うから、別の表現技法を試してみよう」というように、より自分のイメージした表現に近づけようとする児童の姿が見られた。

5)6)形や色、表現技法にこだわりをみせる児童

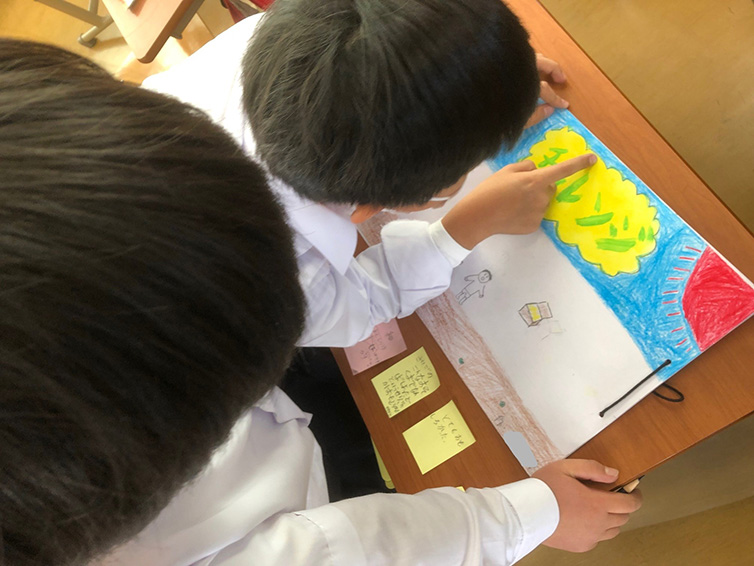

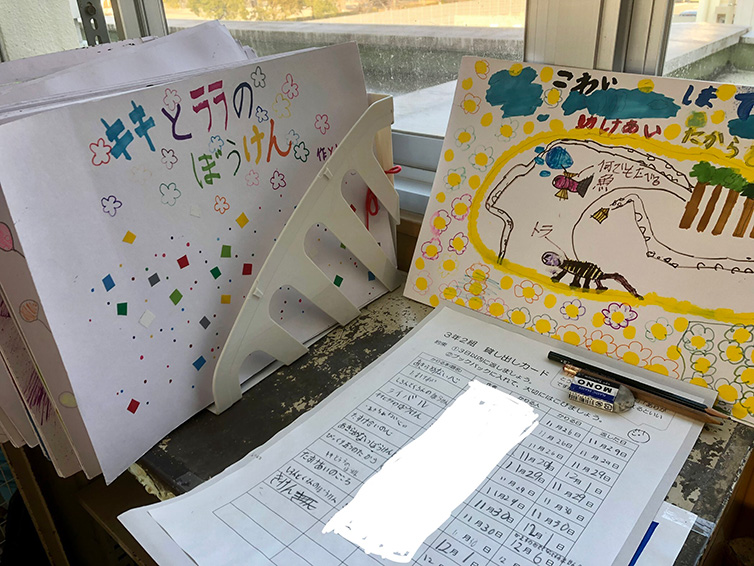

自分のイメージする表現に近づけることはもちろん、読み手を意識した表紙をかきたいという思いから、「どのような構図や色遣いにすれば手に取ってもらえるかな」「物語の雰囲気を表すためにはどういう形や色が合っているかな」など、造形的な見方・考え方を働かせながら活動することができていた。また、友だちにアドバイスを求めたり、友だちの表現を参考にしたりする児童の姿も見られた。製作した表紙を国語科の物語と合わせ、一冊の本として完成させた。

「たくさんの人に読んでほしい」「友だちの本を読んでみたい」という児童の思いから、互いの本を鑑賞する活動を設定した。児童は物語の内容と共に、その内容に合わせた表紙の絵の工夫を見付けることができていた。同じ思いをもって活動に取り組んだからこそ、友だちの表現のよさに気付くことができたと思われる。さらに児童の提案により、貸出カードを準備して互いの本の貸し借りができるようにした。休み時間には貸出コーナーの前に集まり、たくさんの友だちと本を囲んで談笑する児童の姿が見られた。そこでは、「○○さんの本を借りて、お母さんと一緒に読んだよ。」「先生、私の本もう4人も借りてるんだよ!」という児童の嬉しそうな声が聞こえてきた。図画工作科の授業と児童の生活がつながった場面である。