小学校 図画工作

小学校 図画工作

1.題材名

ずっとかく絵

2.学年

第6学年

3.分野

絵に表す・鑑賞する

4.時間数

4〜10時間(児童により実施差あり)

5.準備物

- パネル:45×45cmベニヤ板、1.8×1.8×43cm 角材4本

- 描画材:ジェッソ(地塗り剤)、アクリル絵の具、コンテ、水性ニス、メディウム(アクリル絵の具に混ぜると質感などが変わる添加剤)、ペン など

- 用具:のこぎり、彫刻刀 など

6.題材設定の理由

6年間で培ってきた知識や技能を用いて、「今」かきたいことを絵に表す。

「子どもたちが自分のかきたいことをかける場所がいつも図工室にほしい。」

常々、題材を設定とともに「今かきたい」という気持ちやアイデアが失われる場合があることを、子どもの姿から想像してどうにかならないかと模索していた。題材を手渡すということは、暗に「その題材をやっている間は他のことをしないようにしてね」という意味をもつ。

図工室に来る子どもが授業単位で自分のやりたいことができたという実感をもつためにどうすればよいか。かきたいと思い立った瞬間を大切にし、子ども一人ひとりの「今かきたい、表したい」気持ちを素直に行動に移せることを保障すれば個々の自己実現を助けることになると考え、この題材を設定した。

7.題材の目標

知 絵に表すという行為や感覚を通して、形や色などの造形的な特徴を理解する。

技 今までの材料や用具などの経験や技能を生かし、表現に適した材料や用具・技能の効果を考えながら、表し方を工夫して表す。

発 表したいことやものを見付けたり行為を繰り返したりするなどして、どのように主題を表すかについて考える。

鑑 表現の意図や表し方について、感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を深める。

主体的に絵に表したり鑑賞したりする活動に取り組み、つくり出す喜びを味わうとともに、形や色などに関わり楽しく豊かな生活を創造しようとする。

8.題材の評価規準

知 絵に表すという行為や感覚を通して、形や色などの造形的な特徴を理解している。

技 今までの材料や用具などの経験や技能を生かし、表現に適した材料や用具・技能の効果を考えながら、表し方を工夫している。

発 表したいことやものを見付けたり行為を繰り返したりするなどして、どのように主題を表すかについて考え、表している。

鑑 表現の意図や表し方について、感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を深めている。

つくり出す喜びを味わい、主体的に表したり、友だちの作品を見たりする学習活動に取り組もうとしている。

9.指導計画

全10時間程度(製作期間は子どもによって異なる)

導入では、今までやってきた絵画的表現を振り返ったり、使える描画材を確認したりする。

10.活動の様子

6年生になったばかりの4月。子どもたちに「来年3月までに絵を仕上げること」「製作途中はずっと壁に飾ること」「どの図工の授業でも、休み時間でも、絵をかいていいこと」を提案した。今までの絵に表す題材を振り返り、使用できる描画材も確認した。

6年生になったばかりの4月。子どもたちに「来年3月までに絵を仕上げること」「製作途中はずっと壁に飾ること」「どの図工の授業でも、休み時間でも、絵をかいていいこと」を提案した。今までの絵に表す題材を振り返り、使用できる描画材も確認した。

導入では45×45cmのパネルをつくり、下地材を塗った。紙を水張りすることも選択できるようにした。今まで支持体として使ったことのある紙や段ボールなどではなくパネルを使った理由は、長い時間かくこと、何度もかき重ねることが可能なこと、常に展示可能なこと、の3点である。

子どもたちは4月からの10か月で、何度もかき直したり、ただ絵の具で遊んでみたり、自分なりに今やりたいことを重ねていった。廊下を通る他学年の子どもたちもその絵の変化を見ていた。

景色や具体物などのモチーフを決めてかく子どももいたが、色をただ塗る、ローラーをコロコロし続けるなどの、絵の具を使った行為を繰り返す子どもがとても多かった。6年生の発達段階においても、意図のない行為や遊んでいるとしか見えない活動が、イメージの種子となっていることを見とることができた。

他題材と同時に進んでいるので、活動が混在する。彫刻をやっている横で、じっくり絵の具をパネルに伸ばしている子ども。前日に百円ショップで見つけた新しいビーズを持ってきて、貼り付ける子ども。気に入らなくて何度も下地材を重ね、同じイメージをかき続ける子ども。ペンでひたすら点を打ち続ける子ども。さまざまな姿が見られた。しかし、もともと同じ題材の中でも子どもたちは一人ひとり思い思いに表現しているので、混乱は全くなかった。ただ、1時間しかやらない題材や鑑賞の活動では絵をかかないことにした。

11.作品から

この子どもの作品は、1年間を通して変化していった。「そのときそのとき、季節や気持ちが変わっていったのを板に刻んでいくのが面白かった」と振り返る。

まず、絵の具のスクラッチ(やってみたかった方法)、そのあと画面を分割したアクリル画(四季をイメージ、季節ごとの思い出やイメージをかいた)、最後は「冬の夜景」という題名を付けた。「都会を囲む夜の闇、メディウムを混ぜた緑で明るい周りをつくることで、真ん中の夜景を際立たせたかった」というその絵は、何度もかき重ねた絵肌に重厚感があり、廊下で思わず近づいて見る子どももいた。

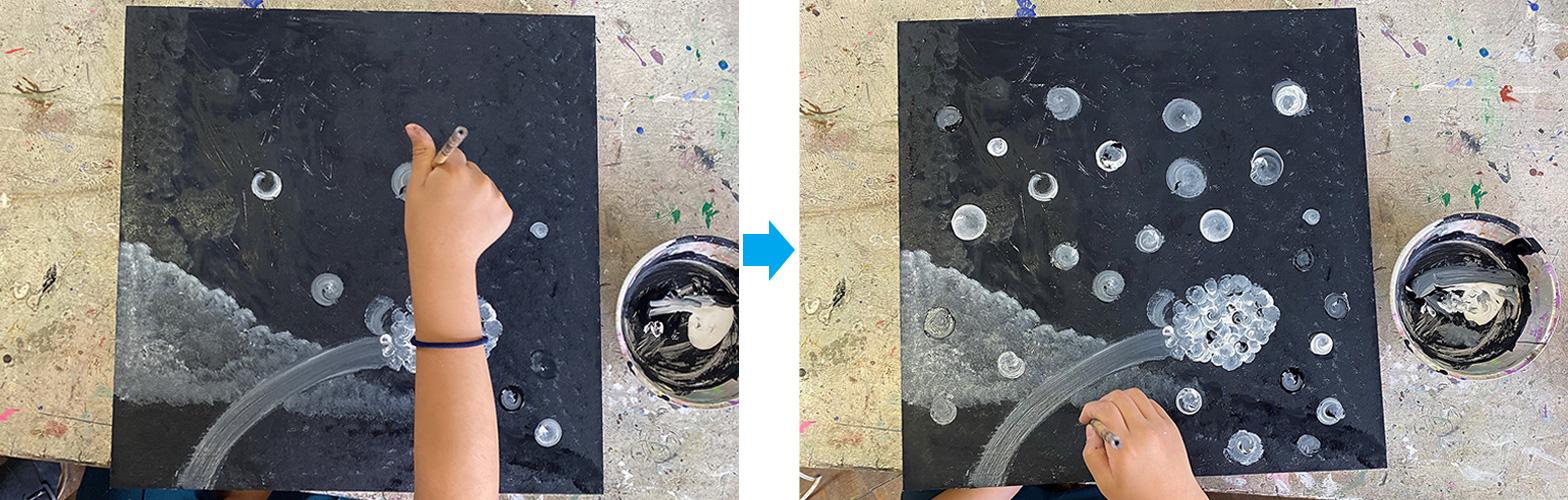

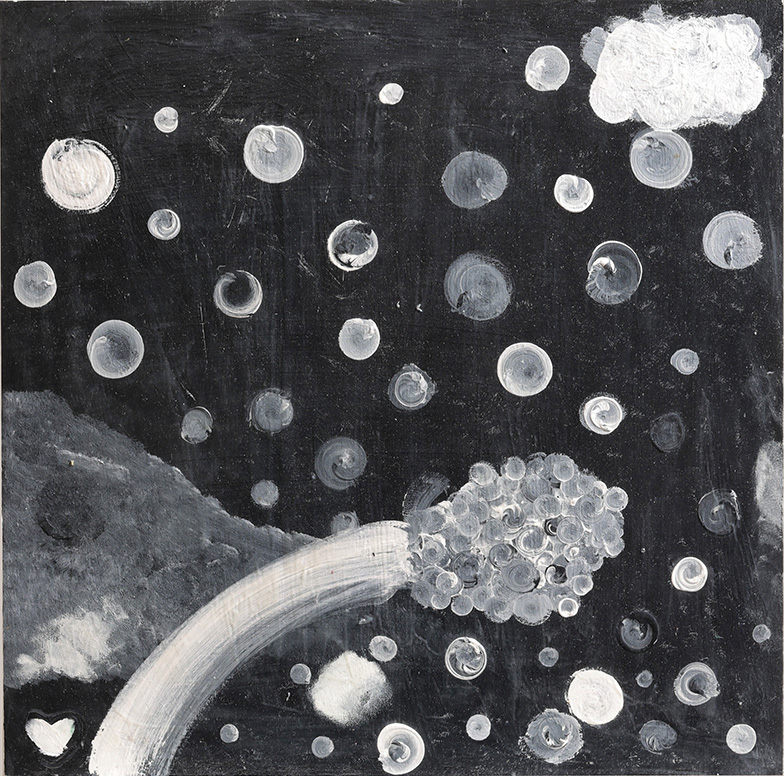

この子どもは、白い下地材を塗ったあと、興が乗らず、しばらくかかない時期が続いたが、6月の終わりに突然意欲が湧いたようである。「もし、この世界がモノクロになったら空はどんな感じだろう」と授業で思い付き、ほとんど1回でかき切った。最後に水性ニスでつやを全体に出して、全4時間程度で製作を終えた。「筆を回転させる動作が気に入ったし、今作品を見ても、丸いところがかわいい」と振り返った。

12.まとめ

鑑賞はクラス全員が発表者となり、絵をみんなに見せながら、製作意図、絵がどのように変化していったか、感想などを自由に伝え合った。

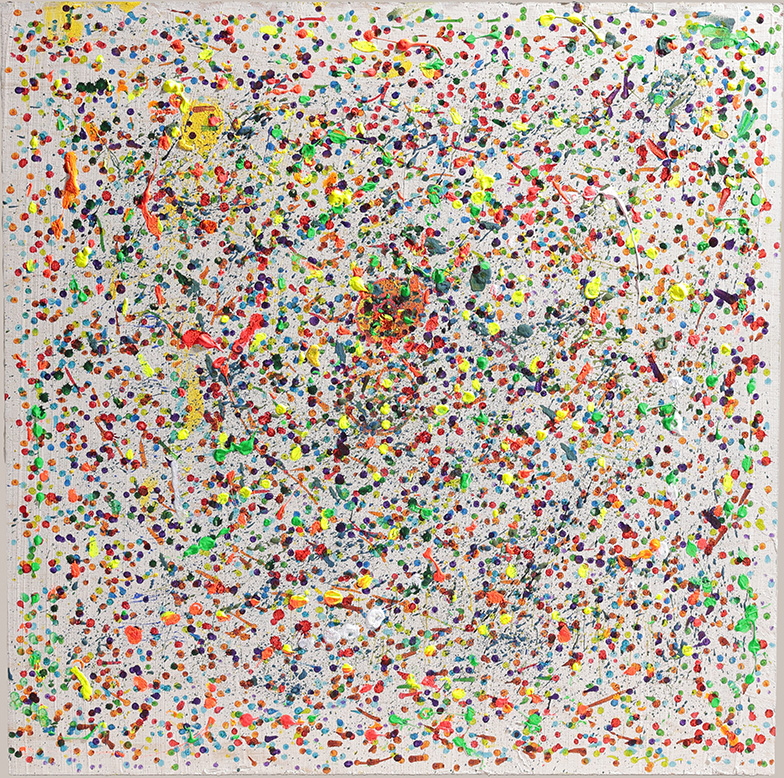

写真の子どもは、赤や緑など単色をローラーや刷毛などを使って画面に塗っていくことを繰り返していた。発表では、「これは、完成していない絵。完成しちゃったらストップする。僕も止まらない、変わり続ける自分でいたい」と語った。色や塗り方などに言語化できるほどの意図はなくても、その行為を繰り返すことが、その子どもにとっては大切な感覚や思考に結び付くための鍵だったのだ。

このように行為を繰り返す中でできた絵もあれば、イメージをもってかいた絵、何度もかき重ねていった絵、1回でかき終えた絵など、一人ひとりが思い思いに表現していった。子ども自身の特性、境遇、そのときの気持ちなど、人それぞれの違いや自分の中での変化があること、その発露の仕方を学び多様性を受け入れることを最後の鑑賞、最後の図画工作の授業で伝えた。

この題材を通して、何年か分のわたしへの通知表を、子どもたちの絵から受け取っているような感じがした。うれしかったのは、子どもたちがこの題材に何も抵抗なく、自分のかきたいことを見付けていったことである。描画材や技法などのバリエーションはもっとあってもよかったように感じたので、今後のカリキュラムづくりに生かしていきたい。

※本実践の児童作品は、「みんなの図工ギャラリー」からご覧いただけます。

https://www21.nichibun-g.co.jp/zuko_gallery/5-6nen/41/