|

|

情報科教員の卵を育てる |

|

|

|

|

「情報科って何を教えるんですか?」という学生に何を教える? |

|

|

|

|

| 1.はじめに |

2003年から非常勤講師として神奈川大学で情報科教育法を担当して,今年で7年目になります。他大学でも担当することになり,情報科教員を目指す学生に講義をしてきました。講義を始めた頃は情報科教育法といっても何をどのように教えてよいかわからず,書籍や他大学で実施されている内容を参考にしながらシラバスを考えました。まさに手探り状態で始まったという点では,他の大学で担当されている先生方と同じであると言えます。情報科教育法は半期15時間で実施しており,Ⅰを履修したあとにⅡを履修します。よってⅠは,教科「情報」の目的や3科目の学習内容及び座学と実習を交えた指導法など教科教育の基本を学びます。そしてⅡでは,単元ごとの具体的な指導法やディジタル教材の作成,年間指導計画の作成,模擬授業を行います。具体的な学習内容や時間配分は毎年変わりますが,全体的な構成はこの形で実施しています。

一方,筆者は中高の教員として情報教育の授業を担当しており,高校では情報科の授業を行っています。どの学校においても情報科教員は,授業担当や担任業務など教員としての日常の業務に加え,ネットワーク管理,サーバ管理,コンピュータ教室の管理など,様々な仕事を担当することになります。他にも生徒はもちろんのこと,先生方のパソコンやネットワークに関する質問や対応にも追われる毎日です。情報科教員としての教育活動がいかなるものかを学生に伝えていきながら,一人でも多くの実践力のある教員の養成に尽力していきたいと考えています。

本稿では,著者が実施している情報科教育法の内容を紹介するとともに,情報科の教員養成の問題点を整理しながら,新科目に対応できる教員養成はどうあるべきか考えてみたいと思います。

|

|

|

|

| 2.情報科教員を目指す学生たち |

神奈川大学では,学部ごとに教職課程を設置しています。教職課程には「教職に関する科目」と「教科に関する科目」があり,1年次から科目の履修を始めないと4年間ですべての科目を履修することが難しくなります。一般教養科目や専門科目とは別にこれらの科目を履修しなければならないので,学生は大変です。1年次では履修者も多く教室もいっぱいだったのが,だんだんふるい落とされ,3年次で教科教育法を履修する頃には半分程度になってしまう年度もあります。情報科免許が取得できるのは,経営学部,理学部,工学部の中の5学科です。例えば,経営学部の中で該当するのは国際経営学科で,高校情報科の他に中学社会科,高校公民科の免許が取得できます。理学部では情報科学科で,高校情報科の他には中高数学科の免許が取得できます。よって,多くの学生は社会や数学の免許プラス情報科というとり方をします。取得できる免許はすべてとる,という前向きな学生もいれば,情報科教員を目指しているが,専任教員としての採用が見込めないので他教科の免許もとっているという学生もいます。

経営学部,理学部の場合,情報科の免許を取得するには表1,表2のような科目を履修しなければなりません。学部の専門科目や教養科目,ゼミなどに加えてこれらの科目を履修するわけですから,学生は大変です。「教科に関する科目」として,コンピュータ概論やプログラミング演習などを文系の学生も理系の学生も履修していますが,当然理系の学生はプログラミングを得意としていますし,逆に知的財産権やマルチメディア表現の分野は文系学生の方が得意としています。専門性が違うわけですから,当然こういったことが起きるわけです。情報科の指導領域が広いために文系学部も理系科目も対応できているわけですが,問題はこのような専門性の異なる学生たちに情報科教育法で何を教えるかです。

|

|

|

|

| 3.講義内容 |

一般的に情報科教育法は,前期にⅠそして後期にⅡを開講します。あわせて4単位ですが,残念ながらⅠを履修したけれどもⅡを断念する学生もいます。学生に理由を聞くと履修科目が多く履修継続がきつくなると,確実に4年間で卒業できるように社会や数学の免許取得に絞りこんで履修したいと答えるケースが多いようです。

| | 教職に関する科目 | 教科に関する科目 |

| 1年次 |

教育原論Ⅰ

教育原論Ⅱ

教育心理学 |

知的財産権と情報倫理

コンピュータ概論

コンピュータ基礎,応用

演習 |

| 2年次 |

道徳教育論

特別活動論

生徒指導論

総合演習Ⅰ |

先端技術と企業戦略

プログラミング入門,応用

情報システム設計論

コンピュータネットワーク論Ⅰ

デジダルプレゼンテーション |

| 3年次 |

カウンセリング概論

介護等体験指導

教職論

情報科教育法Ⅰ,Ⅱ |

データベース論

情報と職業

コンピュータネットワーク論Ⅱ |

▲表1 経営学部で履修する場合

| | 教職に関する科目 | 教科に関する科目 |

| 1年次 |

教育原論Ⅰ

教育原論Ⅱ

教育心理学 |

情報基盤と情報倫理

プログラミング演習 |

| 2年次 |

道徳教育論

特別活動論

生徒指導論

総合演習Ⅰ |

情報科学実験Ⅰ

アルゴリズム論

データベース論

コンピュータネットワーク

情報職業論 |

| 3年次 |

カウンセリング概論

介護等体験指導

教職論

情報科教育法Ⅰ,Ⅱ |

情報システム論 |

| 4年次 |

|

コンピュータグラフィックス |

▲表2 理学部で履修する場合

では,情報科教育法で何を教えているかですが,大きく分けて3つあります。1つは,教科「情報」についての学習です。情報教育が目指すもの,そして学習指導要領の中でどのような位置づけがなされているかといった最も基本的な部分であり重要な部分です。数年前までは高校で情報教育を受けてこなかった学生が多くいましたが,今年になって教科「情報」が設置されて7年目なので,ほとんどの学生は高校時代に教科「情報」を履修しています。よって,学習内容はある程度イメージできていますが,学生が履修してきた内容に差があるため,どの程度学んできたか学生に聞いてみないとわからないのが現実です。もちろん,情報A,情報B,情報Cの3科目があることや,普通科以外の課程で学んできた学生は教科「情報」を受けてきていないという点も,こういったばらつきを生み出す要因と思われます。

2つ目は,領域ごとの指導方法や指導するための基本知識やスキルの向上です。学生にとって,情報に関する基礎知識や応用力,そしてソフトウェアの活用など,リテラシーが不足しています。よって,情報科教育法の中でも多くのウェイトをトを占める部分にならざるを得ないところです。

そして3つ目は,年間指導計画と授業計画をもとにした実践演習です。教科「情報」の年間指導計画を立て,そのうちの1単元にスポットを当て模擬授業を実施するための教材,学習指導案を作成しながら模擬授業を実施します。そして,相互評価を受けながら修正していくという学習です。表3は具体的なシラバスですが,この3点を踏まえた学習内容と実施計画を立てています。

| | 情報科教育法Ⅰ |

| 講義内容 |

1.情報教育の目的と評価

2.新学習指導要領の目標と情報教育の体系化

3.普通教科「情報」と専門教科「情報」の概論

4.教育用コンピュータとネットワーク環境

5.ソフトウェアの特徴と活用形態

6.コンピュータの構成と情報のディジタル化

7.画像情報のディジタル化

8.ディジタルカメラでの撮影とデータ処理

9.画像処理ソフトを使ってのデータの加工と編集

10.ラスタ形式とベクタ形式の表現方法

11.ベクタ形式アニメーションの表現

12.音声情報のディジタル化

13.サウンド編集ソフトの活用

14.ソフトウェアの特徴と活用形態

15.情報Ⅰの総括と情報Ⅱの展望

|

| | 情報科教育法Ⅱ |

| 講義内容 |

1.情報教育と教科「情報」

2.HTMLエディタの活用とデータの転送

3.コンピュータネットワークの基礎

4.電子メールとネットワークプロトコル

5.TCP/IPプロトコルと転送速度

6.年間指導計画の作成

7.年間指導計画の作成,完成

8.学習指導案の作成

9.教材コンテンツの作成1

10.教材コンテンツの作成2

11.教材の作成,プレ模擬授業

12.模擬授業1

13.模擬授業2

14.データの圧縮とマルチメディア

15.情報Ⅱの総括

|

▲表3 情報科教育法シラバス

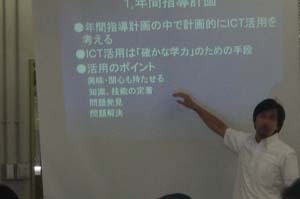

▲情報科教育法の授業の様子

|

|

|

|

| 4.情報科教育法の役割 |

筆者が勤務している学校には,毎年6月に教育実習生がやってきます。実習生のほとんどは卒業生なのですが,情報科には1〜3名程度の実習生が来て3週間の実習を実施します。なぜか男子より女子学生が多いのは不思議なところです。当然在学している大学学部も様々なので,学生のタイプも専門領域もそれぞれです。先に示したように,情報科の免許を取得できる学部は理系も文系もあるので,いよいよ教育実習が大変になってきます。

まず,教育実習期間の1ヶ月くらい前に実習生との打ち合わせを行うのですが,その段階で担当する授業の単元が明らかになってきます。自分の得意な分野であれば授業に対する期待も膨らんできますが,逆に苦手な分野や勉強したことがないところを担当するとなると大変です。特に,情報のディジタル化やプログラム演習をやってもらうよ,と話をしているうちにだんだんと学生の表情が強ばっていくのを感じるときがあります。文系の学生にとっては,教職課程の科目として受講はしたものの,プログラミングやアルゴリズムはこれまでほとんど学んでいないので,それを教えなければならないわけですから当然です。本誌のNo.40で辰己先生が指摘されているように,各大学で実施している情報科教育法の内容がバラバラなので,4年生になって学生が教育実習に行くとこのような現実が待っているのです。

こういったことを繰り返さないためにも,情報科教育法では,1年後に教育実習で授業担当者として授業が実施できるだけの実践力を身につけさせるための科目として位置づけるべきです。2013年から再編される「情報の科学」「社会と情報」においても,内容は科目によって異なりますが,コンピュータやインターネットの活用から,情報モラル,情報通信ネットワーク,メディア表現,プログラミングまで,生徒たちの実態に応じて幅広く情報教育を行うことがねらいとなっています。まずは教科「情報」3科目の検定教科書をしっかり読み,学習内容を分析させることによって,新学習指導要領にも対応できるだけの力が身につくはずです。その意味では,情報科教育法では,一人一人の学生に対して,教科書の内容が理解でき,授業を組み立てるだけの力を身につけさせてやることが重要だと思います。

▲教育実習の様子

|

|

|

|

| 5.まとめ |

情報は,人間の認識・思考・判断に大きな影響を与えるものであり,その情報に取り組む態度や発想を身につけることは,現代社会に生きるすべての人間に求められる資質・能力です。よって高度情報通信社会を生きていく生徒たちに,情報教育を実施することは大変重要です。教科「情報」の授業は,理科や数学を専門とした教員が研修を受けて情報科免許を取得し担当しています。つまり,専門外の教員が教科「情報」を教えているのが現状なのです。

また教科「情報」の実態調査から,多くの学校がテキストを使った座学よりコンピュータ実習重視で授業を実施している点や,教師が授業を実施していて困っていることとして,パソコンやネットワーク機器のトラブルの対処,生徒のコンピュータやインターネットを活用する能力の差が大きいことが指摘されています。これらの問題は,情報を専門に学んできた教員が不足しており,教科書はあってもそれを使って教えることができないのが正直なところなのです。ですから座学を省略し,実習中心の授業になってしまうのでしょう。

新学習指導要領における教科「情報」の再編は,ある意味必然でした。小学校から情報教育を実施してきた高校生に対して何を教えるべきか,より明確になったからこそ2科目に再編され,情報科もいよいよ正念場を迎えています。今こそ情報を専門に学び,しっかりした知識と授業実践力を持った情報科教員が必要とされています。よって,情報科教育法はそういった教員を育成するための重要な科目として位置づけられるのです。

|

|

|

| 参考資料 |

・坂元昂等,「初等中等教育のコンピュータに関する教育の開発等に関する基礎的研究」,東京工業大学,1988

・コンピュータ教育開発センター,「平成20年度「高等学校等における情報教育の実態に関する調査」,2009

http://www.cec.or.jp/ict/hsjoho.html

・中野由章,「近畿圏の高等学校における教科「情報」の現状と課題」,『情報処理学会研究報告』,2005-CE-79,2005,pp.17-24

|

|

|

|

|

|

|