情報科プラス(情報)

情報科プラス(情報)

■

CONTENTS

INTERVIEW

古田貴之 氏(千葉工業大学未来ロボット技術研究センター所長)

〜気鋭のロボット工学者が語る日本の未来〜

【仕事のしくみ・社会のしくみ】

ロボットが実現する社会

【授業のネタ帖】

情報科教諭が選ぶ

「授業に導入したいロボット・プログラミング教材」

【情報の流儀】

三井栄慶 教諭(神奈川県立茅ケ崎北陵高等学校)

Web限定コンテンツ

情報の流儀+interview >>>Webページ下部へジャンプ

Web限定コンテンツ

情報科での学びは,高校だけでなく将来にわたって,生徒にとっての大きな糧になる。そう考える茅ケ崎北陵高校の三井先生は,指導要領に真摯に向き合い,「教科書のすべてを教えたい」と「情報の科学」の指導を追究しています。生徒に高いハードルを課しつつも全員をゴールに到達させる,三井先生の日々の実践,工夫について伺いました。

- Q

- 先生は「指導要領(教科書)のすべてを教える」と指導に当たられていますね。

- A

- もともとは「情報B」を教えていたのですが,平成25年の科目再編で新しい科目「情報の科学」になったとき,どこに重点を置いて指導するべきか迷いがありました。それならば,自分自身が「情報の科学」を把握する意味でも「まずは全部やってやろう」と考えたのがきっかけです。

本校では,学校長をはじめとする学校の理解があり,1年次に「情報の科学」を置くことができています。しかし,他校に目を向ければ,残念なことに「情報の科学」を履修する学校は「社会と情報」に比べ数が少ないうえに,1年次に置く学校は全国的にも稀な存在です。

しかし,教科の枠を超え活用できる資質・能力を養えるのが教科「情報」の特長のひとつです。できる限り早い段階で学んでおけば,高校での学び,そして大学での学びの価値が高まり,社会に出る頃には大きな財産となっているはずです。生徒にとって,できるかぎり早く学んでおいたほうが有意義であることは言うまでもありません。

たしかに,「情報の科学」は「社会と情報」に比べ,プログラムやデータベースなど生徒の実感・理解を得にくい項目が多く,中学生から上がってきたばかりのタイミング(1年次)で学ぶにはハードルがあるのも事実です。けれど,「ピンチこそ最大のチャンス」ではありませんが,大変だからこそ逃げずに取り組むことで,生徒だけでなく,指導者であるわたし自身の力も向上させられるのではないかとの思いがあります。

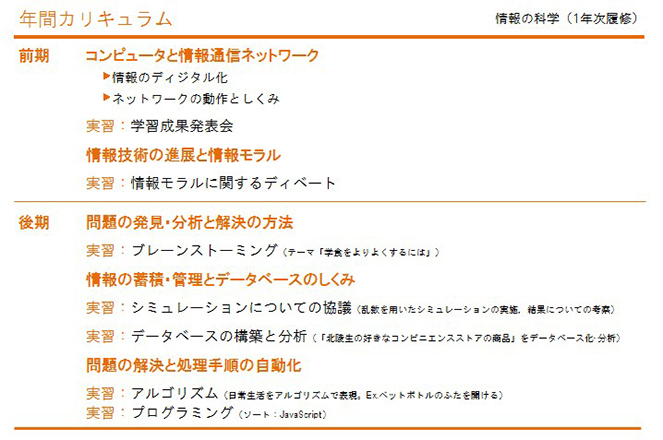

生徒に配布される年間指導計画には,指導内容と評価基準が丁寧に記載されている。

生徒に配布される年間指導計画には,指導内容と評価基準が丁寧に記載されている。

- Q

- 先生はプログラミングやデータベースなどの指導にも力を注がれていますね。

- A

- わたし自身,とくにプログラミングやデータベースに力を入れているという意識はありません。というのも,「情報」で学べることに無駄なことはひとつもないので,すべてをフラットに教えているつもりです。ただし,プログラミングの課題を与えると,試行錯誤して「問題を解決する」といった経験が,生徒たちにはまだ不足していることを感じます。問題解決力を養うためにも,プログラミングにはこれからも時間を割いて,じっくり指導していきたいと考えています。

- Q

- プログラミング教育に対する期待が高まっています。先生の授業ではプログラミングをどのように指導されていますか?

- A

- アルゴリズムとプログラミングについては後期に,全部で10〜14コマ割いて指導します。そこで心掛けていることは,アルゴリズムもプログラミング言語も,その基礎の部分をしっかりと教えるということです。教え方として,実習を通して,生徒が実際にプログラミングするなかで,文法などの理論的な部分を理解させるというやり方もあると思います。しかし,わたしの場合は,まず基本となるプログラミング言語の文法に4コマ程度当てて,じっくりと指導します。単元の最後には課題を与えますが(*課題:バブルソートと挿入ソートを作成し,クイックソートやヒープソートと比較する),これまでの実践から,基礎をしっかり理解させることで,「生徒全員が学習の到達点まで行ける」効果があることを実感しています。

ワンダーフォーゲル部・卓球部でも熱心に指導される三井先生。指導に対する熱い思い,親身になって生徒に接する先生を慕う生徒は多い。

ワンダーフォーゲル部・卓球部でも熱心に指導される三井先生。指導に対する熱い思い,親身になって生徒に接する先生を慕う生徒は多い。

- Q

- 先生は協働学習にも力を入れられていますね。

- A

- 協働学習は毎単元かならず授業に組み込むようにしています。しかし,いきなり生徒に協働学習を行わせても,授業は成り立ちません。意識していることは,4月から段階的に授業に組み込んでいくということです。

たとえば,「じゃ,グループで話し合って」とか「ブレストでアイデアを出して」と課題を与えても,生徒は何をどのように話し合い,最終的にどのような結果を得るべきかわかりません。訓練していなければ,大人でもできないと思います。だから,最初は,席が隣同士の生徒で「答えを確認し合って」など,本当に簡単なところからはじめます。そして,一年を通じて,取り組むべきレベル・ボリュームを徐々に上げていきます。毎時間かならず他者とかかわる作業を行わせ,習慣化させることで,最終的に,生徒たちは協働することで互いを補い,高め合いながら,自分の果たすべき役割を実行し,解決していく術を身に付けます。

また,グループ学習の前にはかならず1人で考えさせる作業を設けています。このステップを踏むことで,「何を話してよいかわからない」あるいは「何を共有してよいかわからない」という状況を回避できます。協働において,この工程はとても重要です。この個別→協働という作業サイクルをうまく回すことで,生徒の理解差が埋まり,全員が授業の狙いを達成することにつながります。

現在,国立教育政策研究所の教育課程研究指定校事業の研究指定校として,協働学習の研究を進めていますが,茅ケ崎北陵高校の生徒は優秀です。教えれば理解が早く,知識としてすぐに定着します。そのため,いま行っている授業の不出来を問わない側面もあるかもしれません。仮に,生徒が茅ケ崎北陵高校のような生徒でなかった場合,協働学習としてこの授業モデルが通用するのか,あるいは,指導者が代わっても同じ授業ができるのか,その点において,いまの授業を「汎用性のあるモデル」として確立することが,わたしの目標です。

- Q

- これからの取り組みについて教えてください。

- A

- できる限り充実した,密度の高い授業をしようと思うと,年間の限られたコマ数では限界があり,指導計画の作成には毎年苦心させられます。その前年につくった指導計画も苦労してつくった分,満足感もあります。そのため,つい「前回と同じでいいか」と考えてしまうのですが,「いま」に満足することなく,つまり,前年の授業と同じ授業にならないよう,授業内容・指導方法を少しでも改善させていきたいと思います。

気付けば,教員になって10年が過ぎ,若手を引っ張っていかなければならない世代になりました。これまで,神奈川県の先生方が自分を指導してくださったように,その恩に応えるためにも,今度は自分が若い世代を引っ張っていかないといけません。そうできるように,授業に対して妥協せず,よりよい授業をつくる努力をし続けなければならないと考えています。

三井先生の準備室+

神奈川県立茅ケ崎北陵高等学校

茅ヶ崎市北部の丘陵地帯にあり,西に富士山,北に丹沢を望む。1963年創立,52年の歴史を持ち,神奈川県の上位進学校として,広域から生徒が通う。創立当初から「人づくり」を教育理念に掲げ,「学習・部活動・学校行事」を3本柱に,大学卒業後を見据えた教育を行う。平成26年度からは国立教育政策研究所の研究指定校となり, 授業改善や積極的な外部教育力の活用など,先進的な取り組みの開発・実践を行っている。ちなみに,宇宙飛行士の野口聡一さんは同校の卒業生でもある。

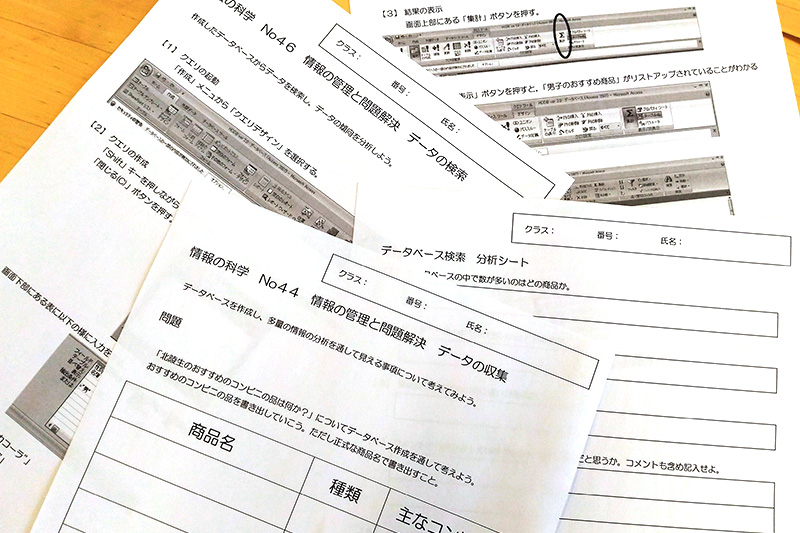

データベースと問題解決

(画像:左上)

三井先生は,データベースの指導にあたって「何を身に付けさせるか」という観点から,以下の4点に留意する。

1 統計データの扱い方を理解する。

2 問題解決にデータベースを活用する。

3 実際にデータベースを作成する。

4 データベースのリスクを体感する。

「好きなコンビニ商品」という身近な題材をもとに,情報収集からはじめ,リレーショナルデータベースの作成・正規化の理解→データの入力演習→検索という一連の流れで,上記4点を踏まえた指導を行う。

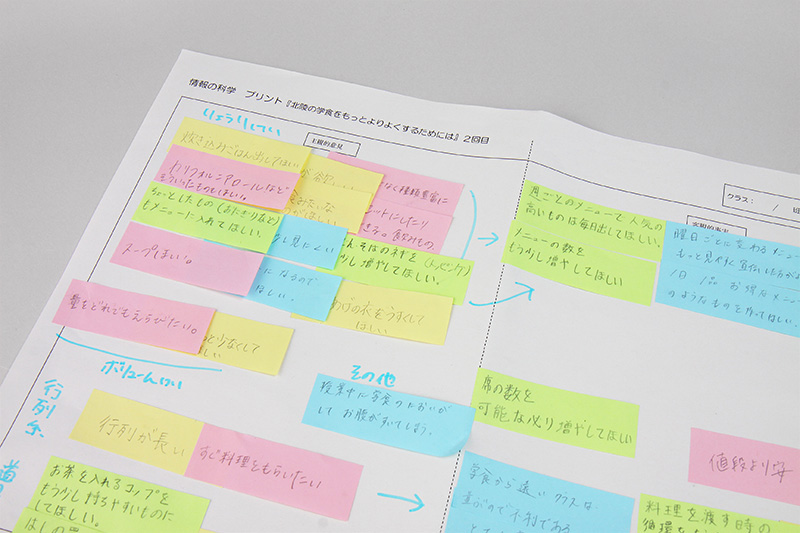

(画像:右上)

「問題発見と分析」の指導において,ブレーンストーミングを行う際に用いるワークシート。「学食をよりよくするために」というテーマで指導されている。

三井先生のワークシート

アルゴリズム

「ペットボトルのふたの開け方」の手順を記述させるためのワークシート。(10KB)

プログラミング(解説シート)

JavaScript の基本をまとめた「例題+演習」形式の冊子。(139KB)

プログラミング

アルゴリズムの基本構造を示し,演習問題を設定し,

試行錯誤させるためのワークシート。(19KB)

モデル化とシミュレーション1

席替えを題材に,乱数を使ったシミュレーションを行い,

その確率を擬似的に求めさせる。(164KB)

モデル化とシミュレーション2

「モデル化とシミュレーション1」と併せて使用するExcelファイル。(11KB)

データベース(データ収集)

生徒が「コンビニの品」をリストアップするために活用するワークシート。(15KB)

データベース(検索手順)

Access を使った検索の手順を示す。(394KB)

データベース(分析シート)

データベースの検索結果を分析させる。(18KB)