学び!と美術

学び!と美術

以前から「造形遊び」は「新聞紙と遊んでどうなるの?」「何が育っているのかよく分からない」など理解が難しく、実施をためらう声がありました。その原因の一つは、前号でみたように「造形遊び」が「絵や立体、工作」「鑑賞」と並ぶ内容の一つであると同時に、図画工作全体の基盤的な概念にもなっていることの分かりにくさでした。この実施上の問題と、基盤的な性質をどう解決するか……それが、2008年小学校学習指導要領の改訂で〔共通事項〕を提案する背景の一つとなりました(※1)。このことについてお話しします。

以前から「造形遊び」は「新聞紙と遊んでどうなるの?」「何が育っているのかよく分からない」など理解が難しく、実施をためらう声がありました。その原因の一つは、前号でみたように「造形遊び」が「絵や立体、工作」「鑑賞」と並ぶ内容の一つであると同時に、図画工作全体の基盤的な概念にもなっていることの分かりにくさでした。この実施上の問題と、基盤的な性質をどう解決するか……それが、2008年小学校学習指導要領の改訂で〔共通事項〕を提案する背景の一つとなりました(※1)。このことについてお話しします。

〔共通事項〕とは何か

図画工作・美術以外の読者のために、〔共通事項〕について簡単に解説します。

まず、〔共通事項〕は図画工作のすべての内容に「共通」する学習内容です。そして「造形遊び」や「絵や立体、工作」「鑑賞」などの内容とは別に示しています。以下のような二項目で、けっこうシンプルです。

第1学年及び第2学年

〔共通事項〕

(1)「A表現」及び「B鑑賞」の指導を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 自分の感覚や行為を通して,形や色などに気付くこと。

イ 形や色などを基に,自分のイメージをもつこと

形や色などって……

形や色などって……

国語の漢字、算数の数、音楽の音符みたいなもの?

まあ、漢字や数、音符などと同じ指導事項なので、そうだと言えばそうなのですが、性質がちょっと違います。

漢字や数、音符などは誰にとっても同じです。また、その規則を教えることも大切です。しかし〔共通事項〕の場合、形や色には「自分の感覚や行為を通して」と前置きがあります。イメージには「自分の」がついています。〔共通事項〕は、自らの感覚や行為などをもとに、学習活動の中で成立する性質が強いのです。

〔共通事項〕は「遊び道具」

この性質について、ある学会で「〔共通事項〕は造形遊びである」と断言した先生がいます。立教大学の大嶋彰先生です。大嶋先生は〔共通事項〕を以下のように解釈し、「造形遊び」だと指摘しています。

「自分の感覚や活動を通して」が最初にあって、「形や色」「組み合わせ」「動きや奥行」「造形的な特徴」、そして最後に「自分のイメージ」となっています。すでにある客観的なイメージではなく「自分のイメージ」です。この順番が何を示しているかということですが、「シニフィエ(意味内容)」は、「シニフィアン(意味作用)」の差異化・分節化作用によって事後的に生まれるということを共通事項は示している訳です(※2)。

言語学の専門用語があって難解だと思うので、少々乱暴ですが、分かりやすく言い換えてみましょう。

決まった形や色、イメージがあって、それを僕が一方的に受け入れるわけじゃないよ。僕の感覚や行為があって、形や色が成り立つの! その先に僕のイメージが生まれるわけ。それが〔共通事項〕だよ。

決まった形や色、イメージがあって、それを僕が一方的に受け入れるわけじゃないよ。僕の感覚や行為があって、形や色が成り立つの! その先に僕のイメージが生まれるわけ。それが〔共通事項〕だよ。

まあ、子どもがこんなことを言うとは思えませんが……。でも、大嶋先生の言う通り「造形遊び」と〔共通事項〕はよく似ているのです。学習指導要領の解説を比較してみましょう。

児童は,材料に働きかけ,自分の感覚や行為などを通して形や色などを捉え,そこから生まれる自分なりのイメージを基に,思いのままに発想や構想を繰り返し,手や体全体の感覚などを働かせながら技能などを発揮していく。これは遊びのもつ能動的で創造的な性格を学習として取り入れた材料などを基にした活動で,この内容を「造形遊びをする」とし「A表現」の(1)ア及び(2)アで取り扱うこととした(※3)。

児童は,幼いころから,身近なものを見たり,手にしたりするなど,自ら身の回りの世界に進んで働きかけ,様々な形や色などと出会っている。それはやがて,形や色などを手掛かりにして,選んだり,使ったりするなど,思いを形や色などに託し表現するようになる。また,ものに触れて心の中に様々なイメージを思い描くとともに,ものをいろいろな表現に使うことからイメージを広げている。

ここで発揮していることが,〔共通事項〕の内容である(※4)。

どちらも、自分の感覚や行為があって、次に形や色、そしてイメージと展開します。大嶋先生の指摘する順番です。また、どちらにも遊びの性質が見えるのも大事なことです。〔共通事項〕で示した形や色、イメージなどは、教えてから使うというよりも、自分たちが遊ぶように学習する子どもたちのプロセスではじめて成り立ちます。言い換えれば、〔共通事項〕は、子どもたちにとって、自分たちの学習活動の「遊び道具」のようなものなのです。

そうであれば〔共通事項〕を導入することによって、「造形遊び」が大事にしている「自分の感覚や行為を通して、形や色などを成立させること」、あるいは「自分なりのイメージを基に、思いのままに発想や構想を繰り返すこと」などは「絵や立体、工作」や「鑑賞」においても重視されるようになるでしょう。〔共通事項〕という「遊び道具」が、「造形遊び」の基盤的な概念を拡張し、実質的に「造形遊び」を実施することに役立ってくれるはずです。それは〔共通事項〕導入時に明確に意識したことでした。

〔共通事項〕は「指導事項」

一方、学習指導としては、小学校学習指導要領に〔共通事項〕を取り入れることよって、学習指導の何が変わるのでしょう。特に期待したのは以下のような点です。

まず、図画工作の授業はなかなか予定通りには進みません。子どもたちは学習活動の中で、材料や用具、友達や先生などと交流し、様々な出来事が起きて、振り返ってみたらこの作品になったということが多くあります。前号で、傘を天井に吊るし、それを寝転んで味わい合った姿などその典型でしょう。たった一枚の絵であっても、それは単純な因果でできたわけではなく、その中に様々な「縁」の連鎖が含まれているわけです(※5)。

でも、それをとらえて、指導や評価につなげるのは、けっこう大変です。そんな時、〔共通事項〕が役立つはずです。

でも、それをとらえて、指導や評価につなげるのは、けっこう大変です。そんな時、〔共通事項〕が役立つはずです。

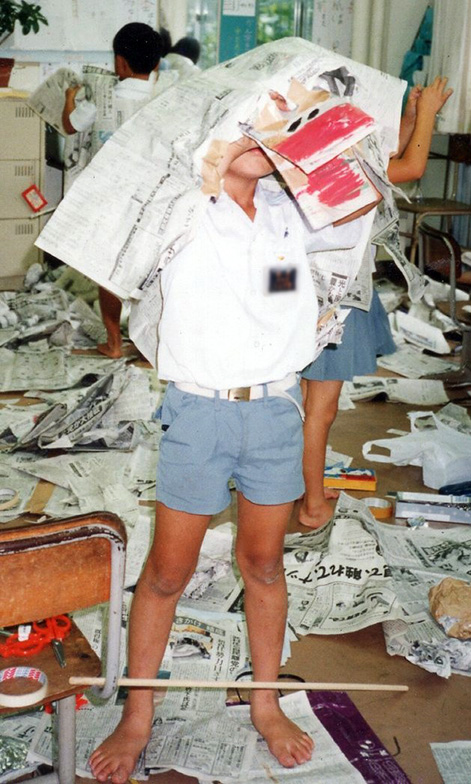

例えば、「新聞紙を用いた造形遊び」で、子どもたちは「新聞紙」と遊んでいるのではありません。〔共通事項〕の視点からすれば「ねじれば変化する新聞紙の形」「その時の音」「しわくちゃになった手触り」、あるいは「紙の強さや破れる性質」などと遊んでいるのです(※6)。

「体に新聞紙を巻き付けている子ども」は、単に「新聞紙を服にした」から、「新聞紙の形が変化する性質を生かして、服のような造形を行った」となります。子どもにかける言葉は「服つくったんだね」から「新聞紙って、体を包めるよね!」とその子の気づきを認めた形に変わるでしょう。

「新聞紙をびりびりと細かくやぶっている子どもたち」はどうでしょうか。ただ「やぶるのをワイワイと面白がっている」だけともとらえられます。でも、「新聞紙の音や感触を楽しみながら、協働的に造形活動を展開している」と評価することも可能でしょう。そのようにとらえれば、その後に「雪のように新聞紙を降らせる行為」を何度も繰り返したことは、自分たちの「ひらめき」の縁を、「つくりだす喜び」として味わっている姿として学習評価できるでしょう。

「新聞紙をびりびりと細かくやぶっている子どもたち」はどうでしょうか。ただ「やぶるのをワイワイと面白がっている」だけともとらえられます。でも、「新聞紙の音や感触を楽しみながら、協働的に造形活動を展開している」と評価することも可能でしょう。そのようにとらえれば、その後に「雪のように新聞紙を降らせる行為」を何度も繰り返したことは、自分たちの「ひらめき」の縁を、「つくりだす喜び」として味わっている姿として学習評価できるでしょう。

このように、〔共通事項〕を用いれば、先生たちが、子どもたちをより具体的にとらえ、その姿に寄り添うことができるはずです。〔共通事項〕は、その意味で、「指導事項」という先生たちの「指導の道具」なのです。

「造形遊び」から〔共通事項〕を読み解く

〔共通事項〕は、「造形遊び」の実施上の問題を解決するとともに、基盤的な概念を拡張するために導入されました。同時に、遊びのように見える子どもの学習を理解し、具体的に学習指導を行うための指導事項でした。

心理学者のヴィゴツキーは、「遊び」について、以下のように述べ、その重要性を指摘しています。

遊びは、子供が自分の未来に最も近づけるゾーン(発達の最近接領域:ゾーン・オブ・プロキシマル・デベロップメント)を作り出す。遊びでは、子供は常にその年齢に平均的な日常行動を超えて行動する。それはあたかも頭一つ分、背が伸びたようなものだ(ア・ヘッド・トーラー)。遊びは、虫眼鏡の焦点のように凝縮した形で、すべての発達の特徴を含み、それ自体が発達の主要な発生源である(※7)。

「遊び」は「それ自体が発達の主要な発生源」であり、子どもたちに「頭一つ分」の背伸びを可能にします。それは、図画工作に限らず、小学校の学習に欠かせない要素の一つでしょう。〔共通事項〕も、この遊びの性質から、つまり「造形遊び」の視点から読み解くことが大切だと思います(※8)。

※1:〔共通事項〕提案の背景については「基礎的基本的事項」の明確化の要求もありました。

学び!と美術<Vol.97>〔共通事項〕が目指した「私」

https://www.nichibun-g.co.jp/data/web-magazine/manabito/art/art097/

※2:コーディネーター:梅沢啓一、パネリスト:大嶋彰、奥村高明、苅宿俊文「共同討議 アートの力と美術教育~よりよく生きるために~」『日本美術教育学会学術研究大会東京大会』青山学院大学青山キャンパス(2019.8.19)、「アートの力と美術教育~よりよく生きるために~」『日本美術教育学会誌美術教育』(2020) pp.102-113

※3:文部科学省『小学校学習指導要領解説 図画工作編』(2017) p.21

※4:文部科学省『小学校学習指導要領解説 図画工作編』(2017) p.32

※5:【近刊】『ひらめきをうむ授業』2022(日本文教出版、奥村高明、有元典文、阿部慶賀 編著)より

※6:おそらく、指導案にも役立つでしょう。授業を計画するのは先生です。指導案を書くためには、様々な資源を想定します。材料や用具、発想や構想、技能などです。これに加え、形や色、イメージなどを用いれば、指導計画はより具体的に立案できるようになるだろうと考えました。

※7:L. S. Vygotsky″Play and its role in the mental development of the child“International Research in Early Childhood Education 3 Vol. 7, No. 2, 2016,First publication: Vygotsky, L. (1966). Igra i ee rol v umstvennom razvitii rebenka, Voprosy psihologii [Problems of psychology], 12(6), 62–76.Translated in 2015 by Nikolai Veresov (Australia) and Myra Barrs (United Kingdom)、有元典文「10章 教育におけるパフォーマンスの意味」香川秀太・有元典文・茂呂雄二 編『パフォーマンス心理学入門—共生と発達のアート』新曜社(2019)

※8:〔共通事項〕は小学校図画工作と中学校美術科で、やや異なる取り扱いになっています。それは発達段階の特徴に応じたものです。中学生ともなれば、文化的な色や、既存のイメージなども活用できるようになります。自分のイメージを外化して、客観的に取り扱うことも可能です。そのため〔共通事項〕は全て「知識」として取り扱っています。一方、小学生にとって、色の意味は自由であり、大人の概念を押し付けることは不適切です。また、自分のイメージを「知識」として取り出すことは難しく、発想や構想と厳密に分けることはできません。そのため〔共通事項〕の形や色などは「知識」、イメージは「思考・判断・表現」として取り扱っています。