学び!と美術

学び!と美術

今回は、家庭の中での子どもの作品の扱い方を基に、子どもとのコミュニケーションのあり方を考えます。

年度末、子どもたちが家に図画工作の作品を持ち帰ってくる季節です。保護者の方からの「子どもの作品って、どう扱っていいのか分からない……」「たまっていく作品をどうすればいいの?」といったお悩みについて、小学校教諭を経て、現在は大学で子どもから始まる教育と造形表現について研究されている名達英詔先生に解決の糸口を聞いてみました。

作品は子どもそのもの

「子どもが持ち帰った作品をどうしたらいいの?」という相談はよくありますね。でも、子どもたちにとって大切なことは、保護者もちゃんと作品に向き合ってくれることです。かける言葉だけでなく、作品を見る無言の時間も含めて、どう受け止められているかを、子どもたちは思っている以上に敏感に感じ取っています。

子どもが作品を持って見せに来てくれたら、忙しくても一度

そうすると、子どもは「あ、この人はわたしのことをちゃんと受け止めてくれた」って思える。話を聞こうとしているよといった構えを伝えるだけで子どもの気持ちは全然違ってくると思います。

そして子どもの答えを聞くなどのやり取りのあと、もし忙しければ、例えば「ごめんね、今、お仕事しているから、あとで続きを聞かせてもらうね」といったように伝えてみてはいかがでしょう。わずか10秒程度ですよ。それをやるかどうかなんです。

仕事がひと段落して、作品をじっくり見させてもらう時間になれば、また質問をしてみるとよいでしょう。「どんなふうにつくったの?」「どのくらい時間がかかったの?」とか、聞くことが大切。そうすると、子どもは「語れる、やったー!」ってなる(笑)。

もちろん、中には「もう眠いよ」とか「面倒くさいよ」っていう子もいるかもしれない。そうしたら「分かった、じゃ、また今度ね」でいい。

よく分からないときは「なんて題名なの?」などと聞いて、そこから話に入っていいんですよ。

作品の扱われ方が醸し出していることの影響って、ものすごく大きいと思います。その子が表現した作品がどこに置かれるのかによって、どれほど大切にされているか、どれほどの人と共有できているのか、子どもたちは察知します。そういうことが幸福感につながるってことはあると思います。

ご家庭の事情もあるので、作品が増えてどうにかしないといけないこともあるでしょう。その場合も、まずは子どもに相談する。「もういいよ」っていうことであれば廃棄するということになるでしょう。写真や動画に撮っておいてもいいでしょう。中には部品だけ取っておいて、そういうのを集めた宝箱をつくるということもあるかもしれません。

収納場所があるのであれば、取っておけるとよいと思います。余裕があれば、衣替えのように季節ごとに「今回は○年生のころの作品を飾ってみよう」とか、けっこう楽しいと思います。

教師の「大切に思っている」気持ちが伝わる

家庭で

だけど、保護者の方々にしてみれば、だれからもどうすればいいか教えてもらえないですからね。なので、ぜひ先生方には、保護者の方に作品の扱い方などについてお話ししていただきたいです。

その上で、教師側でもまず大事なのは、子どもの表現を「大切に扱っている」ということだと思います。「保護者のみなさん、子どもの作品を大切にしてくださいね」と伝えることはもちろんですが、それだけじゃなくて、

ぼくは、小学校に勤めていたときは、一人ひとりに段ボールでカルトン(絵を折らずに収納できる紙ばさみ)みたいなものをつくっていました。買うと高いから。二枚重ねて片方をテープでふさげばすぐにできます。そこに子どもの絵を大切にしまって持ち帰ってもらうと、家庭でもそのまま保管できます。

あとは、保護者会とか面談で保護者の人にお話をしていくことがとても大切です。少なくとも、「どうやって子どもと向き合っていけばいいんだろう」って悩んでいる、困り感のある保護者の方には、教師から声をかけさせてもらうとよいですよね。

短い時間しかとれないのであれば、上述したようなことを「おうちに作品を持ち帰ったときには、どうぞこうしてみてください」ってお伝えする。

長めの時間をとれるのであれば、

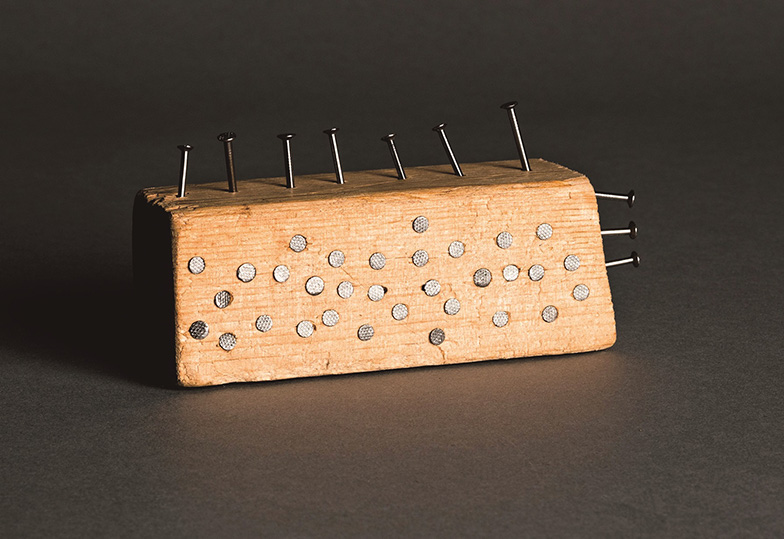

釘打ちの立体作品とか面白いけど、よく分かんないって人も多いですよね。教科書でもいいので、そういう作品を一緒に見るといいんじゃないでしょうか。

「『思いっきり打ち込んでいるね』とか『これ、何本釘打ったの?』とかでもいいんですよ」ってお伝えしてください。こういう表現の面白さを共有する、そういう会があってもいい。保護者の人も自分一人じゃないので、仲間が増えていきますよね。そうなればいいなと思います。

(後編は子どもの作品の見方と声かけについて深掘りしました。5月10日に公開予定です。)

小学校教諭での実践をもとに北海道教育大学教授を経て現職となる。子どもの造形活動の理解やそれをもとにした援助・指導など、子どもの主体的な学びを応援する保育・教育について造形・表現の視点から研究。日本文教出版小学校図画工作科教科書著者。『<感じること>からはじまる 子どもの造形表現』(教育情報出版)等執筆。

※本記事は令和6年度版小学校図画工作科内容解説資料として扱われます。