学び!と道徳

学び!と道徳

今回は、今までも非常に紛らわしいと言われてきた言葉「(道徳的)態度」について少し考えてみたいと思います。態度を広辞苑で調べてみると、「状況に対応して自己の感情や意志を外形に表したもの」と記され、「具体的な行為、行動」のことを指しています。しかし、道徳の授業においては、そのようなとらえ方はしません。「内面的な資質」として考えています。本当に紛らわしいと私も思います。

上記のことをお話しする前に、次期学習指導要領では使われなくなった「道徳的実践力」について、「道徳的実践」との比較で明らかにしておかなければなりません(次期学習指導要領では「道徳性」という言葉が使われるようになります)。そんなことは「自明だ!」とおっしゃる道徳に熱心な先生方からおしかりを受けるかもしれませんが、あえて記させていただきます。これも態度と同様、言葉の使い方として紛らわしいからです。

1.「道徳的実践力」と「道徳的実践」

これらの言葉について、現行の学習指導要領解説「道徳編」から引用させていただきます。(P.30 下線部は大原)

(1)道徳的実践力

道徳的実践力とは,人間としてよりよく生きていく力であり,一人一人の児童が道徳的価値の自覚及び自己の生き方についての考えを深め,将来出会うであろう様々な場面,状況においても,道徳的価値を実現するための適切な行為を主体的に選択し,実践することができるような内面的資質を意味している。それは,主として,道徳的心情,道徳的判断力,道徳的実践意欲と態度を包括するものである。 |

★道徳科(道徳の時間)は、子どもたちの内面的な資質(道徳的心情,道徳的判断力,道徳的実践意欲と態度)を育てる時間であります。

(2)道徳的実践

道徳的実践は,内面的な道徳的実践力が基盤になければならない。道徳的実践力が育つことによって,より確かな道徳的実践ができるのであり,そのような道徳的実践を繰り返すことによって,道徳的実践力も強められるのである。道徳教育は, 道徳的実践力と道徳的実践の指導が相互に響き合って,一人一人の道徳性を高めていくものでなければならない。 |

★道徳的実践とは、ある意味「目に見える具体的な行為、行動」といってよいでしょう。因みに、小学校学習指導要領解説「特別の教科 道徳」から、「道徳性」についての記述も引用しておきます。(P.19 下線部は大原)

道徳性とは,人間としてよりよく生きようとする人格的特性であり,道徳教育は道徳性を構成する諸様相である道徳的判断力,道徳的心情,道徳的実践意欲と態度を養うことを求めている。 |

★新しい学習指導要領では、「道徳的判断力」と「道徳的心情」の順序が入れ替わりました。もっとも、現行の前の学習指導要領では、道徳的判断力が先にありました(もとに戻ったと言うべきでしょうか)。

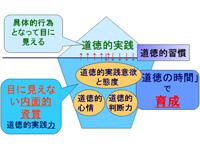

これらのことを図式化してみます。

左図は、海面に浮かぶ氷山です。海面上の氷山、すなわち目に見える部分を「道徳的実践」と呼び、具体的な行為、行動を表しています。反対に、海面下、目に見えない部分を「道徳的実践力」と言い、いわゆる心の中、目に見えない「内面的資質」としています。

道徳の時間、道徳科ではこの内面的資質である「道徳的実践力」を育成するのが目的です。したがって、「態度」と言ってもあくまでも内面的資質である「目に見えない」ところを育てるのです。よく道徳の時間で、本時の目標(ねらい)に「○○という態度を育成する」と書かれている指導案を見ます。協議会でも「態度形成をねらう」とか「態度化」ということが論点になることがありますが、今一度「道徳的態度」についてきちっととらえ直すことも大切ではないでしょうか。

2.道徳的実践力(「道徳性」)の諸様相

以下、道徳的実践力についての解説を現行の学習指導要領解説「道徳編」から再び引用させていただきます。(P.26~27 下線部は大原)

(1)道徳的心情

道徳的価値の大切さを感じ取り,善を行うことを喜び,悪を憎む感情のことである。人間としてのよりよい生き方や善を志向する感情であるともいえる。 それは,道徳的行為への動機として強く作用するものである。 |

(2)道徳的判断力

それぞれの場面において善悪を判断する能力である。つまり,人間として生きるために道徳的価値が大切なことを理解し,様々な状況下において人間としてどのように対処することが望まれるかを判断する力である。的確な道徳的判断力をもつことによって,それぞれの場面において機に応じた道徳的行為が可能になる。 |

(3)道徳的実践意欲と態度

道徳的心情や道徳的判断力によって価値があるとされた行動をとろうとする傾向性を意味する。道徳的実践意欲は,道徳的心情や道徳的判断力を基盤とし道徳的価値を実現しようとする意志の働きであり、道徳的態度は,それらに裏付けられた具体的な道徳的行為への身構えということができる。 |

(4)道徳的習慣

長い間繰り返して行われているうちに習慣として身に付けられた望ましい日常的行動の在り方であり,その最も基本となるものが基本的な生活習慣と呼ばれている。これがやがて,第二の天性とも言われるものとなる。道徳性の育成においては,道徳的習慣をはじめ道徳的行為の指導も重要である。 |

★そうです! 「態度」と言っても、「具体的な道徳的行為への身構え」なのです。道徳の授業は、具体的な行為、行動の仕方を身に付ける時間ではないのです。グループエンカウンターやソーシャルスキルを取り入れた道徳の授業を拝見することがありますが、「ちょっと待てよ」ということになってしまいます。

3.「いじめをなくそう」の学習から

さて、第5回の本稿で論じました「いじめをなくそう」の学習です。第一時「道徳」の学習課題が「いじめをなくすためにどう行動するか考えよう」となっています。中心発問では「同じ場面に居合わせたとき、どのように行動したいかを考え、話し合う」。そして、いわゆる展開後段(自分自身を見つめる段階)では「議論の後、いじめをなくすためにどのように行動するか、自分の考えを書くように伝える」と問いかけています。

まさに、「行動化」オンパレードです。先ほどの図の「目に見える氷山(海面上)」の部分の学習活動が主としか思えないのは私だけでしょうか。「いじめを許さない」基本的な行動様式を身に付けさせるための授業としては可ですが(教科等がはっきりしませんが)、道徳の授業にはなり得ていないと言うのが私の率直な意見です。

最後に、小学校学習指導要領解説「道徳編」から「道徳の時間の指導」の「指導の基本方針」から(1)道徳の時間の特質を理解するを引用します。(P.79 下線部は大原)

道徳の時間は,児童一人一人が,一定の道徳的価値の含まれるねらいとのかかわりにおいて自己を見つめ,道徳的価値の自覚及び自己の生き方についての考えを発達の段階に即して深め,内面的資質としての道徳的実践力を主体的に身に付けていく時間である。このことを共通に理解して授業を工夫する。 |