学び!とESD

学び!とESD

自然環境のみならず、人間の社会や経済をも包括するESDは、その守備範囲の広さの裏返しとして曖昧性が指摘されてきました。「国連ESDの10年」(2005-2014年)では、筆者もメンバーであったユネスコ本部内での国際事業の専門家会議でもこの問題が議論され、先行型の国際事業である「万人のための教育」EFA(Education For All)事業の「先輩」から具体的な領域にフォーカスを当てる戦略が必要であるとの助言を受ける場面もありました。その結果、地球規模課題の中でも深刻度を増している「気候変動」「生物多様性」「防災(災害リスク削減)」がESDの具体的な重点領域、つまり「ESDへと誘う扉」として位置づけられるに至ったのです。

以上は上記の「10年」の後半に差し掛かった頃の話。その後、これらに加え、「10年」の最終年に採択された「あいち・なごや宣言」では「持続可能な消費と生産」及び「子どもの権利」も加えられました。さらに、ESD for 2030(「学び!とESD」Vol. 7 、 8 、 9 参照)では、SDGsのすべての領域を担う教育としてESDは位置づけられ、その領域は再び拡大する傾向にあるという見方もできるでしょう。

今回取り上げるトピックは、「国連ESDの10年」で一貫してその重要性が強調されてきた気候変動に関する教育です。気候変動は常にESD傘下のトピックの「1丁目1番地」だったと言えます。その背景には上記の「10年」の時分から温暖化に関して不可逆的な事態になりかねない現状が続いており、それは特に近年深刻化しているという危機意識の高まりが指摘できます。新型コロナウイルス感染拡大のために昨年延期されたCOP26も今年は開催予定であり、気候変動教育はこれまでにも増してその重要性が指摘されるようになりました。

そこで、今号以降、ESDならではの気候変動教育について幾度かにわたり取り上げます。第1弾として、いかにして学校全体で気候変動教育を実践するのかについて述べます。

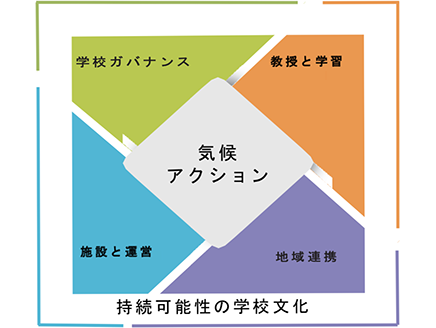

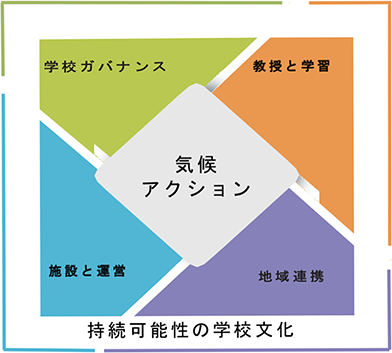

従来、学校で行われる気候変動教育は、理科や地理で温暖化について扱うものが主でした。ところが、ESDの影響のもとで構築されてきた気候変動教育は「ホールスクール・アプローチ」と呼ばれる手法をとります(図1)。

次の図を見てわかるように、ユネスコは、「教授と学習」のみならず、「学校ガバナンス」「地域連携」「施設と運営」の各領域を学校全体で取り組み、その基盤として「持続可能性の学校文化」を浸透させる手法を提唱しているのです。

図1 気候変動に向けたホールスクール・アプローチ

図1 気候変動に向けたホールスクール・アプローチ

出典)UNESCO (2016)

ホールスクール・アプローチを経験した学校には次のような効用が見られると報告されています。

- 生徒と職員は学校へのより強い帰属意識を持つようになる。

- 生徒が意味を見出し、実感を持てるような学習機会が増える。

- 専門的で新たな学びの機会を教師が持つようになる。

- 学校生活における地球への負荷が目覚ましいほどに減る。

- 効果的に資源を活用することで資金を節約できる。

- 学校のキャンパスが緑化され、綺麗になる。

- 教材や専門知、財政的な支援へのアクセスを得られるようになる。

気候変動という地球規模課題を学校全体で取り組むことにより、気候変動のみならず学校活動全般への好影響が見られるというのです。そこでは、学校を構成するメンバーの誰もが演じる役割を持ち、各自の持ち場で同じ課題の解決に向けて行動することが求められています。実際には、表1に示すような役割がそれぞれに期待されています。

学校コミュニティ |

役割の例 |

|---|---|

生徒 |

|

教師 |

|

校長 |

|

用務員 |

|

カフェテリア職員 |

|

事務職員 |

|

家族 |

|

地域社会の人々 |

|

出典)‘Involving the Whole School Community in Climate Action’. UNESCO(2016, p.7) 訳: 筆者.

皆さんの学校でも、上記の項目の中で取り組みやすいアクションに着手してみてはいかがでしょうか。また、学校以外の組織でも参考になる項目は少なくないはずです。

繰り返しになりますが、地球温暖化について理科や地理などの教科を通して教えてきたのが伝統的なスタイルですが、ESDの影響のもとでの気候変動教育はライフスタイル全般の変容へと大きく変わりました。気候危機と呼ばれる現代において気候変動教育に求められるのは、教室で教わる知識や技能を足元で実践することです。誰もができることから楽しみながら持続的に取り組み、ひいては学校のライフスタイルそのものを変容させていく ―― そんな実践が世界中で求められているのです。

*エコロジカル・フットプリント

私たちが消費する資源を生産したり、社会経済活動から発生するCO2を吸収したりするのに必要な生態系サービスの需要量を地球の面積で表した指標(『平成30年版 環境・循環型社会・生物多様性白書』より)

【引用・参考文献】

- 『気候変動と教育に関する学際的研究:適応と緩和のためのESD教材開発と教員研修』(平成27-29年度科研費(挑戦的萌芽研究)研究課題 No.15K13239 研究代表者:永田佳之)2018年.(本稿の一部はこの報告書の記述に基づいています)

- UNESCO (2016)

Getting Climate-Ready: A Guide for Schools on Climate Action. - 永田佳之編著『気候変動の時代を生きる:持続可能な未来へ導く教育フロンティア』山川出版社