学び!とESD

学び!とESD

気候変動を教えたい、でもどうやって…?

気候危機が深刻化するにつれ、教育への期待が世界的に高まりを見せています。日本でも2021年6月2日には文部科学省総合教育政策局長・同省書中教育局長及び環境省総合環境政策統括官の連名による「気候変動問題をはじめとした地球環境問題に関する教育の充実について」が全国の教育委員会に通知され、脱炭素社会の実現に向けて気候変動をはじめとした「地球環境問題」に学校が本格的に取り組むことが喫緊の課題として共有されるに至りました。

しかし、地球温暖化が深刻化する中、気候変動のような地球規模課題にいかにして教師が日常で挑むかについては各国共通の課題と言えます。前号(「学び!とESD」Vol.24)でも取り上げた国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)でユネスコが公表した気候変動教育の現状と課題を示した報告書『すべての学校を気候変動に備えさせる:各国はいかに気候変動問題を教育に統合しているか』(

地球規模課題に挑む日本の先生たち

上記のような課題に挑むべく、日本を含めた世界中の教師たちが気候変動に対して教室や学校全体でアクションを起こすことに2021年の7月から11月までチャレンジしました。以下に、現場の先生による現場の先生のためのデジタル・プラットフォームを国境を越えて形成した「気候アクションのための教育(Teaching for Climate Action)」事業について紹介します。

これはCOP26に合わせて立ち上げた国際事業で、世界中の教師が自作のビデオ作品を国際的に共有し、気候変動教育の必要性と可能性を示した事業でした。主催団体は、OECD、UNESCO、世界最大級の教員ネットワークであるエデュケーション・インターナショナルの3組織です。

この事業の立ち上げ時に、筆者は日本国内の先生たちを応援し、各国の動画を評価し、国際イベントで知見を共有する役割を担うようにOECD事務局から依頼され、まずは日本の教師たちに参加を呼びかけました。結果、表1の10人の先生から参加の意向が表明され、日本からは7本の動画がOECD事務局に届けられ、英語のキャプションが付されて世界に向けて公開されました。

教師 |

実践校 |

ビデオ表題 |

|---|---|---|

山藤旅聞、 |

新渡戸文化中学校・高等学校 |

Equipping Students to Build a Stronger and Sustainable Future |

鈴木陽子、 |

東京都目黒区立五本木小学校 |

Helping Students Connect with the Earth and Find Beauty in Soil |

棚橋乾 |

東京都多摩市立連光寺小学校 |

Finding Innovative Climate Solutions through Experimentation |

平澤香織 |

横浜市立東高等学校 |

|

藤野明彦 |

東京都立上水高等学校、 |

|

前園兼作 |

横浜市立日枝小学校 |

Exploring the Local Environment to Nurture Appreciation for Nature |

茂木正浩 |

東京都大田区立相生小学校 |

表1 「気候アクションのための教育」事業に挑んだ日本の教師と学校

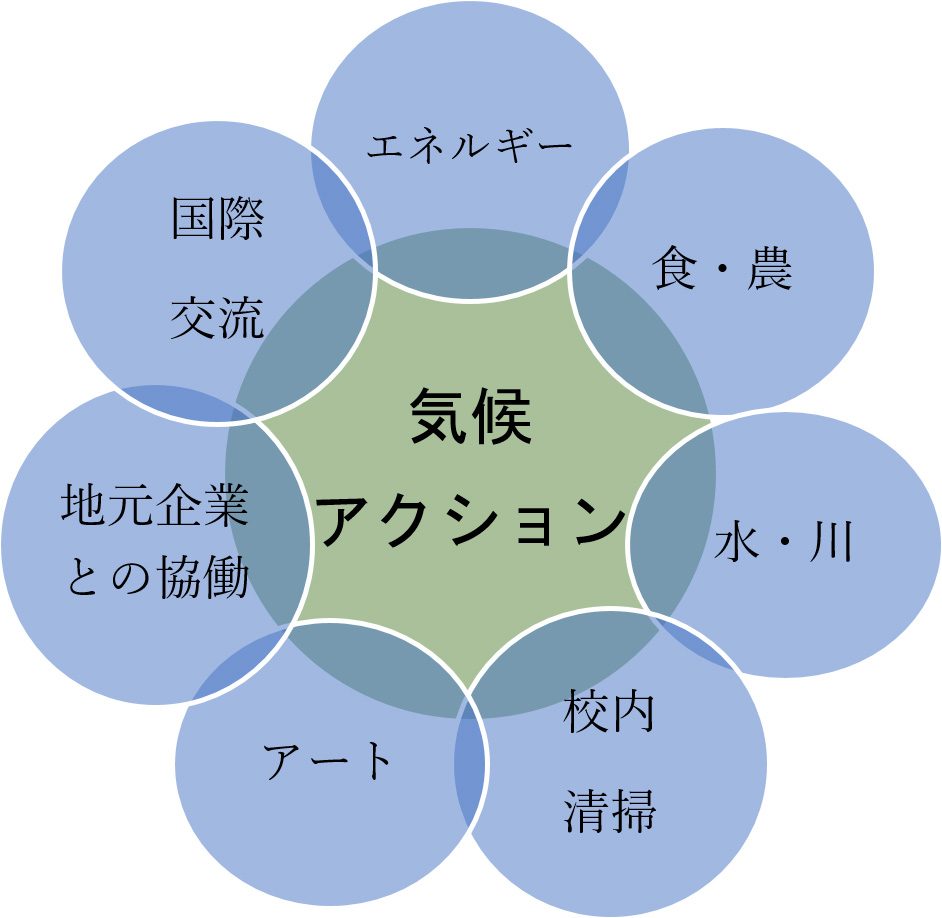

作品を見ると、気候変動教育とひとことで言っても、アクションの内容は実に多様です。太陽光やヤギの糞等を基にした多様な自然エネルギーを作り、駅前のイルミネーションを灯したアクション、土(アース)をテーマに美術作品を制作し地球(アース)について子どもたちと深く思考し表現したアクション、化粧品のパッケージ・デザインを高校生が考えて地元の企業と協働したアクションなど、実にさまざまでした(図1参照)。

具体的には、温暖化の問題解決につながるような学校活動をビデオに撮り、5分程度のビデオ作品に仕上げて共有することにより、気候変動の時代においても希望の営みを創っていくことが目指される国際事業です。参加者は母語で収録し、OECDが英語のテロップをビデオに付けてくれました。

上記のようにアクションは多様性に富んでいますが、大半のアクションに共通しているのは、いずれも未来世代が主体であること、子どもたちが知識及び情動面で深く学んでいること、地球規模課題と自分とがつながっている実感を持てていること、地球規模課題の深刻さは認識している一方で仲間との共同作業を通して希望がもたらされていることなどが挙げられます。

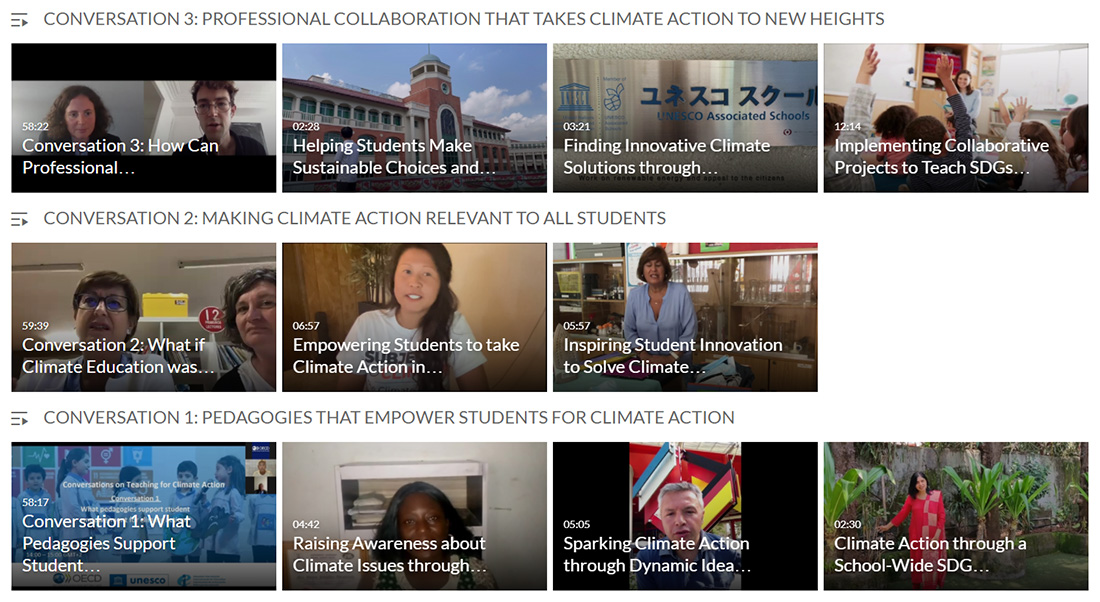

いわばCOP26の前哨戦(プレイベント)として3回にわたり、各国の優れた気候アクションをオンラインで紹介する「カンバセーション」というイベントが開かれたのですが、日本からは棚橋乾先生の多摩市立連光寺小学校での実践が選ばれ、日本発の気候アクションの知恵が世界中の先生に届けられました。さらにCOP26期間中に開かれた教育セッションでは、今回集められた秀逸な実践動画がさらに編集されて流され、多くの反響を呼んでいました。その中には横浜市立日枝小学校の前園兼作先生の作成した動画が世界中の先生方をエンパワーする作品として共有されました。

いつの間にか希望を語りづらくなった時代と言われますが、ともすれば地球規模課題に無力感を感じてしまう教師および生徒が、自分たちのライフスタイルや衣食住に関するアクションを通して共に変容を遂げていることの意義は決して少なくないと言えましょう。

世界中の気候アクションに関するビデオが紹介されているプラットフォーム

世界中の気候アクションに関するビデオが紹介されているプラットフォーム

出典:Global Teaching Insights(OECD)ホームページ

【参考文献・URL】

UNESCO(2021)

- 「気候アクションのための教育(Teaching for Climate Action)」事業の一環として開催された3回にわたる「カンバセーション」及び「登壇」に選ばれたビデオ作品は次のURLから見ることができます(一部、要登録)。なお、日本の先生方の作品は表1の表題をクリックしてご覧ください。

https://www.globalteachinginsights.org/channel/Conversations+on+Teaching+for+Climate+Action/232648843

- COP26の教育セッションで流された総括のビデオは次のURLから見ることができます。

https://www.globalteachinginsights.org/landing