学び!とESD

学び!とESD

今号では「学びとESD!」Vol.50とVol.51で紹介した「ユネスコ教育勧告」(正式名称「平和と人権、国際理解、協力、基本的自由、グローバル・シチズンシップ、持続可能な開発のための教育に関する勧告」)の「その後」の一端をお伝えします。「ユネスコ教育勧告」は2023年11月に採択されましたが、その後は欧州やアジア等の地域レベルで、そして国レベルで推進していく方向へとシフトしつつあります。アジア太平洋地域でも同勧告に明記された理念を各加盟国が実現していくためのロードマップができるなど(*1)、世界各地で取り組みが徐々に始まっています。そして、日本でも具体的な活動が見られるようになりました。その1つが教材開発や教員研修にフォーカスを当てた事業です(*2)。

「ユネスコ教育勧告」と教材

教材について、「ユネスコ教育勧告」には「加盟国は、すべての教員および学習者が、本勧告に規定された主導原則が盛り込まれた、マルチメディア・コンテンツを含む質の高い教授と学習の教材・リソースにアクセスできるよう取り組むべきである。 / これらの実物およびデジタルフォーマットの教材へのアクセスは、オープンな教育リソースの共有をすすめることや実際のおよび / またはデジタルのリソース・センターを設置することによって促進される。」(第35項)と記載されおり、各国で「ユネスコ教育勧告」を広めるための教材開発が期待されています。ここで紹介する教材開発はこうした勧告文の要請に応えようとする試みであり、国連のメッセージと学校内外の教育現場とを架橋するための事業でもあります。このシリーズの「その1」(Vol.50)及び「その2」(Vol.51)で述べたように、この勧告の標題にESDが明記されていますので、自然環境のみならず、人権など社会的な側面にもフォーカスを当てたこの教材はESDに対する見方にバランスをもたらす効果も期待できるでしょう。

カード型教材の概要

条約や勧告などの国連文書を教える際、通例は、抽象度が高く形式ばった文章に解説を加えて伝えることが少なくありませんでした。そうしたやり方も重要かもしれませんが、実際に教育を変えていく効力をもたらすには、より広く理解してもらえるような工夫が求められると言えます。

そこで上記の事業では、伝統的な教材とは異なる、複数の問いを用いて対話を重ねるカード型教材の作成に挑みました。「学びとESD!」Vol.51で述べた「14の主導原則」の1つ1つに焦点を当て、カードの

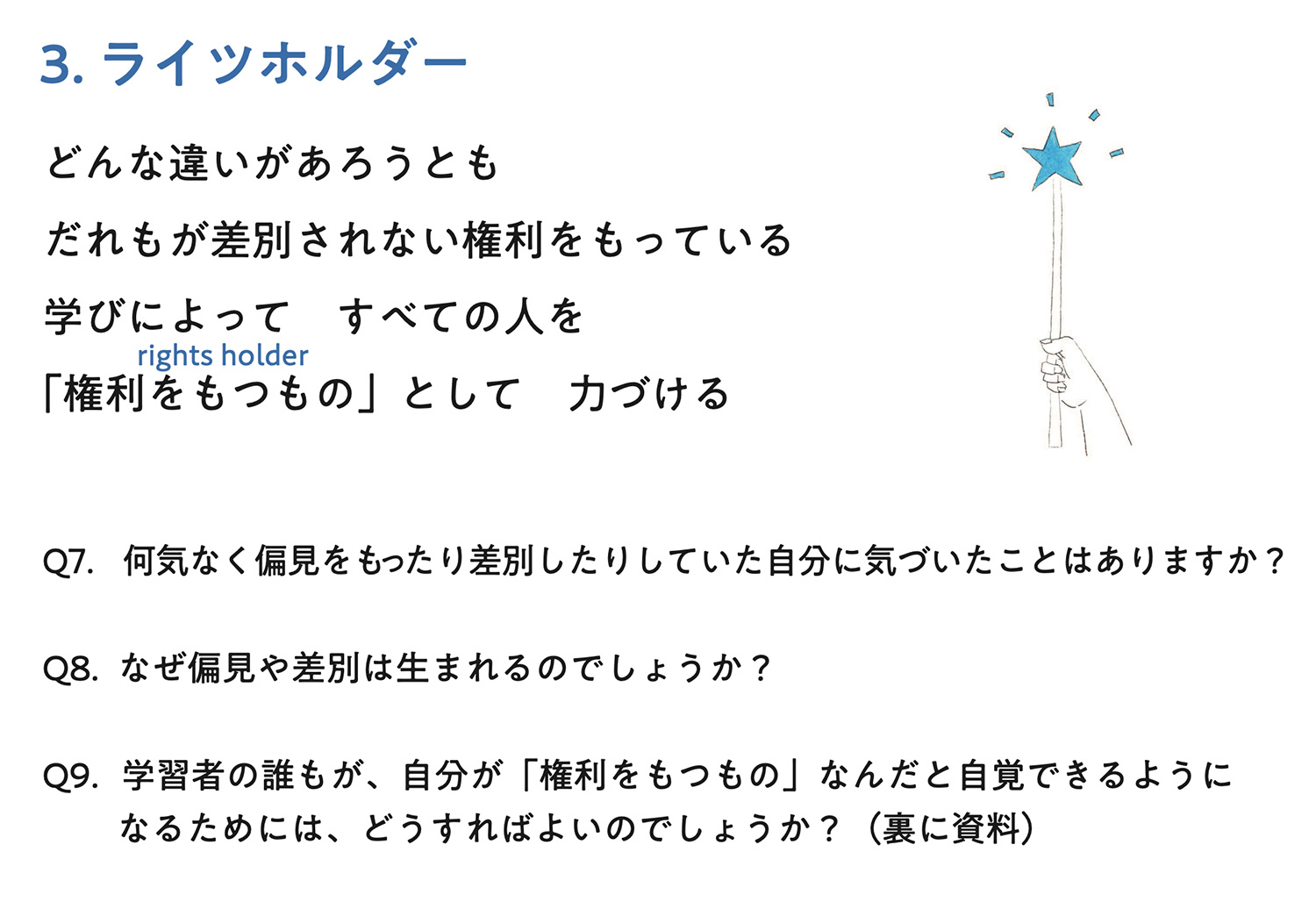

一例を挙げてみましょう。14の主導原則の1つ1つのキーワードについては「学び!とESD」Vol.51を参照していただくことにし、ここではその中の1つである「ライツホルダー」を取り上げます。「ユネスコ教育勧告」におけるその文章は次のとおりです(*3)。

人種、皮膚の色、世系、ジェンダー、年齢、言語、宗教、政治的意見、 民族的、種族的 (ethnic) および社会的出身、出生に関わる経済的・社会的条件、障害、その他いかなる背景にかかわらず、国際人権法で規定されているように、 教育において、また教育を通じて、差別されないこと、インクルーシブであること、公正であることを確保し、同時に学習者を権利をもつ者 (rights-holders) としてエンパワーする。

このままでは理解は容易ではないので、この教材では次のように意訳をしています。「どんな違いがあろうとも / だれもが差別されない権利をもっている / 学びによってすべての人を『権利をもつもの』として力づける」。

人種や皮膚の色など個々の用語についてはいっさい省き、条件抜きで差別は許されないという気骨なメッセージをシンプルに伝えるように意訳されています。形式的なステートメントを親しみやすいものにする効果を狙った導入部分です(図1参照)。

さらに、勧告文のエッセンスを理解するための3つの問い、すなわち「何気なく偏見をもったり差別したりしていた自分に気づいたことはありますか?」という身近な問い、「なぜ偏見や差別は生まれるのでしょうか?」という根本的な問い、さらに「学習者の誰もが、自分が「権利をもつもの」なんだと自覚できるようになるためには、どうずればよいのでしょうか?」という行動を促すような問いが載っています。

これらを4〜5人ほどのグループで各質問に答えながら対話を重ね、1つ1つの原則に対する理解を深めていくという構成です。ちなみに、上記のカードには裏面に追加情報として、国内外の政策に関連する情報、すなわち「子どもの権利条約の考え方」に関するURLと、「こども基本法」に関するURLにアクセスできるようにしています。

これらの教材を使用して試験的に行ったユネスコスクールでの教職員研修では、次のような声が聞かれました。

- 世界で求められている教育の方向性がどのようなものであるのかを知ることができた貴重な機会でした。それをただ知識として学ぶだけでなく、話し合いの中で体験的に学んだのも意義があったと思います。

- やはり問いの形は大切だなと感じました。今回の議論は生徒たちとの話し合いや授業の中でも活用できそうです。

- 14のエッセンスについて自分のグループで話し合わなかったものについて、他グループの発表を聞けて、少しでも理解を深められたことはよかったです。

さらなるカード型教材の詳細については、参考文献の1.にアクセスしてみて下さい。解説文と共に実際のカードをダウンロード及び印刷できるようになっています。次号では、こうした教材と教員や職員等を対象にした研修の課題を含めてお伝えしたいと思います。

【参考文献】

- カード型教材オンライン版

https://kyosei.u-sacred-heart.ac.jp/unesco2023/

- ユネスコ教育勧告暫定訳

https://kokusairikai.com/wp-content/uploads/2025/03/提出版再再修正.2023年ユネスコ勧告「暫定訳修正版」.pdf

- カード型教材の公表とその活用に関するイベント報告書

https://kokusairikai.com/wp-content/uploads/2025/04/0408_2023年ユネスコ教育勧告推進事業イベント報告書表紙付).pdf

- ユネスコ教育勧告改定記念イベント報告書

https://kokusairikai.com/wp-content/uploads/2024/06/記念イベント報告書_納品用_20Jun24.pdf

*1:詳細は次の英文サイトを参照のこと。

https://articles.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2024/09/Road%20Map%20for%20Asia-Pacific%20of%20the%20UNESCO%20Recommendation%20for%20Peace_Human%20Rights%20and%20Sustainable%20Development_0.pdf

*2:文部科学省による「令和6年度ユネスコ活動費補助金」によって実施された「『ユネスコ教育勧告』普及のための教材開発及び教員研修モデルの構築」事業(聖心女子大学及び日本国際理解教育学会(協力団体))として実施された。

*3:ここで用いる邦訳は参考文献2.の暫定訳からのものである。