学び!と歴史

学び!と歴史

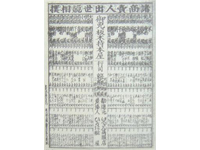

時代をうつす風物詩。馬鹿の番付も!

興業のプログラムとして

大相撲の場所前には、「番付」が発表され、世間の評判をよびます。この番付は、相撲のみならず、歌舞伎・人形浄瑠璃などの興行を前に、その参加者を紹介する興行の案内をした宣伝のためのプログラムともいうべき刷物で、興行月日、興行場所を記した「順番付」を意味します。相撲は勝負なので、強い者から順に人名を並べてつくられます。この相撲番付は17世紀初頭の寛永年間から始まったといわれています。

芝居番付では、演目、出演者の配役に座名が記されますが、役者の芸力や人気を加味するため上から下へと並べるわけにいきません。そのため、名前を書く場所、文字の大小、前後との間隔等に趣向をこらして、役者相互の不満がおきないように配慮してつくられます。その作法は、映画やテレビドラマなどの配役一覧の書き方にも踏襲されており、大きい字で記された主演者の名に次いで、文字を小さくした脇役が順に書かれた後に、別枠で出演した大物役者の名前が特筆された中に読みとれます。こうした芝居番付は、寛永年間に「番組付」としてのものが使用されており、現在の「順番付」に相当するものが17世紀後半の延宝年間に歌舞伎で、18世紀初頭の享保年間に浄瑠璃でもみられます。

江戸のヒット番付

こうした番付とは別に「見立て番付」があります。見立て番付は、全国的に展開していた商品流通網が生み出した特産物を評価した「天保時代名物競(くらべ)」を始めとし、「行廃一覧」や「当時のはやり物くらべ 大都会流行競」のような時代のはやり・すたりを紹介するなど、時代や地域の人気や有名人、同業者や名物等々を列記したものです。

「天保時代名物競」は、「後見 水野越前」と天保の改革で奢侈(しゃし 贅沢)禁止令を出した水野忠邦の名をあげ、日本各地の名物を紹介することで為政者を痛烈に批判しております。まさに見立て番付には、民衆の時代批判が読みとれ、世相をうかがうことが出来ます。

土佐 |

勝男武士(かつおぶし) |

陸奥 |

仙台平袴地(せんだいだいらはかまじ) |

薩摩 |

上布帷子地(じょうふかたびらじ) |

松前 |

厚板昆布(あついたこんぶ) |

筑前 |

博多織帯地(はかたおりおびじ) |

北越 |

縮上布(ちぢみじょうふ) |

文明開化の時代相

文明開化期には、「新古興廃くらべ」「目今(もくこん)形勢興廃競」「馬鹿の番付」など多彩な番付が刊行されています。そこには、「文明」をかかげた時代の急変に、戸惑いあらがう民衆の姿をみることができます。

「新古興廃くらべ」は、文明開化の推進をになう「開明進歩」と開化の抵抗勢力である「旧弊頑固」が番付作成の元締めとして勧進元となり、葵の御紋の将軍に代わり菊の御紋の朝廷が京都から江戸の乗り込み、寺院に代えて神社を中心とする新秩序を目指した政策が廃仏毀釈をもたらした時代の嵐が「神道 朝帝の御巡幸 将軍の御成 仏法」を行事に立てることで表明しています。葵の徳川将軍家から菊の天皇家へ代わった時代相を描いています。

東 |

西 |

|

菊の御紋 |

大関 |

葵の御紋 |

金銀貨紙幣 |

関脇 |

大判小判 |

馬車 |

小結 |

御所車 |

人力車、巡査の派出所、海陸軍の兵隊 |

前頭 |

四ツ手駕籠(かご)、市中の自身番屋、鎧兜の武者 |

「目今形勢興廃競」は、時代の雰囲気を伝えてくれます。勧進元は置かれていませんが、開化の世で漢籍が廃れ、英学が流行り、アルファベットの蟹文字が注目され、江戸時代の書として広く流布していた御家流が片隅に追いやられる様を行事に立てることで問いかけたのです。

- 行司:横文字、漢籍、御家流(おいえりゅう)

東 流行の部 |

西 不流行の部 |

|

皇国学 |

大関 |

金紋先箔 |

蒸気の乗合 |

関脇 |

茶器の価 |

牛肉の切売 |

小結 |

能装束 |

人力車の往来、とんび合羽 |

前頭 |

伊達道具、鎧兜 |

民衆の気分を代弁。愉快な「馬鹿の番付」

「馬鹿の番付」は、外国製品が大量に輸入されることで、国産品が廃れることを問い質そうとの思いでつくられた番付です。輸入品に圧倒されて、国産品が滅びていく時代の姿がよみとれます。勧進元を輸入業者となし、在来産業が崩壊していく状況を「国の命を売縮める、舶来物品商」と揶揄し、その附き添いである差添人に、職人技を否定して工場の職工が幅を利かす風潮を「天稟妙を備し指先細工を捨て器械製造を好む日本職工人」を充てることで表しています。輸入ものを重宝がる舶来品信仰に踊る「馬鹿」者の世界が下記です。

- 勧進元:国の命を売縮める 舶来物品商

- 差添人:天稟(てんぴん)妙を備し指先細工を捨て器械製造を好む日本職工人

東 輸入品 |

西 国産品 |

|

米穀を喰はずしてパンを好む日本の人 |

大関 |

国産の種油魚油を捨て舶来の石炭油を用る人 |

結構なる田地をつぶし茶桑を作りて損する人 |

関脇 |

従来の商業を捨て会社を結びそれが為身代限りする人 |

輸出入の不平均を論して西洋料亭に懇会を開く議員 |

小結 |

ペロペロと洋語で国家の経綸を論じて我が身を修め兼ねる演説先生 |

国産の笠傘捨て舶来の蝙蝠(こうもり)を用る人 |

前頭 |

国産の綿帽子を捨て風呂敷の如き物を肩巻人 |

こうした馬鹿番付は、明治10年代に国産品愛護運動を展開した佐田介石などが作成したもので、民衆に輸入品排斥を呼び掛けることで国富増大をめざしたアジビラであったといえましょう。

こうした番付には「古今嘘八百番付」のような、行司を当にならない約束を言う「紺屋の明後日(あさって)」とし、その勧進元を「地獄 天国 極楽」とすることで、世間の気分を代弁したものもあり、現在も昔も変わらぬ世の常が読みとれます。

- 行司:紺屋の明後日

- 勧進元:地獄、天国、極楽

横綱 |

早く死にたいという年寄 |

大関 |

尼になりたいといふ娘、モウやめますといふ道楽息子 |

関脇 |

不老不死の薬、見せやうが遅いといふ藪医 |

小結 |

損になるといふ商人、確かにきくといふ薬屋 |

前頭 |

憎らしい子よといふ親 |

このような見立て番付の「見立て」は、見て選び定めることですが、古事記に「天の御柱をみたてる」とあるのは、現実に柱を建てたのではなく、あるものを柱と見立てて祝福したようにきわめて神聖な行為でした。

いわば見立て番付は、世間の気分、名物、流行等々にいたる時代の人心を神の見立てで表明した世界とみなされていたのです。そこには、神意をかりることで、時代を生きた民衆の心意を世に問いかけようとの思いが託されていました。

これら多様な番付の世界を読み解くことで時代人心の読み解いてみませんか。