学び!とPBL

学び!とPBL

1.高校生の力で街中ににぎわいを

図1 朝7時、絶好のコンディション フェスティバル当日の11月4日、日曜日は、これ以上望むことのできない晴天に恵まれました。早朝7時に福島市の中心部にあるまちなか広場に高校生メンバーが集まり、実行委員長を中心にその日一日の段取りを確認しました。そろいのロゴ付きのパーカーを羽織ったその姿は、自信に満ちあふれていました。午前中のリハーサルが始まり、イルミネーションオブジェの組み立て、ブースの展示、ビラまきも始まりました。

図1 朝7時、絶好のコンディション フェスティバル当日の11月4日、日曜日は、これ以上望むことのできない晴天に恵まれました。早朝7時に福島市の中心部にあるまちなか広場に高校生メンバーが集まり、実行委員長を中心にその日一日の段取りを確認しました。そろいのロゴ付きのパーカーを羽織ったその姿は、自信に満ちあふれていました。午前中のリハーサルが始まり、イルミネーションオブジェの組み立て、ブースの展示、ビラまきも始まりました。

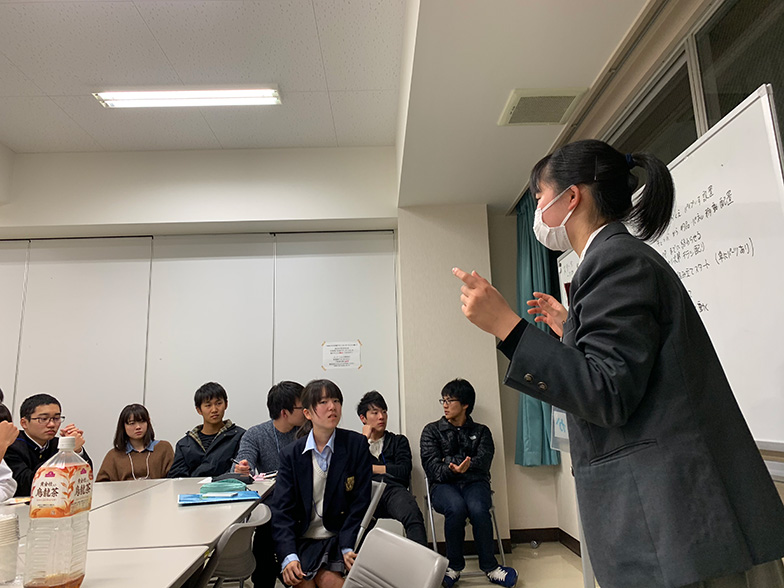

図2 前日のミーティングの様子 前日の夕方には、わざわざ北海道の札幌新陽高校の生徒や先生もフェスティバルに参加するために福島入りし、熱心に打ち合わせに参加していました。8ヶ月前に結んだ友情(

図2 前日のミーティングの様子 前日の夕方には、わざわざ北海道の札幌新陽高校の生徒や先生もフェスティバルに参加するために福島入りし、熱心に打ち合わせに参加していました。8ヶ月前に結んだ友情(

観客も続々と集まってきました。

2.福島市高校生フェスティバルの内容

図3 早朝のリハーサル フェスティバルが始まれば、ジェットコースターのようにあっという間に時間が過ぎ去りました。内容を紹介します。

図3 早朝のリハーサル フェスティバルが始まれば、ジェットコースターのようにあっという間に時間が過ぎ去りました。内容を紹介します。

図4 観衆を引き込むMCのトーク①オープニング

図4 観衆を引き込むMCのトーク①オープニング

実行委員長の挨拶に始まったオープニングでは、FCN(福島市を創る高校生ネットワーク)の趣旨が披露され、12枚のパネルでわかりやすく示されました。MCの二人の掛け合いも巧みで、まちなか広場に詰めかけた来客の心をつかみました。

図5 書道パフォーマンス②書道パフォーマンス

図5 書道パフォーマンス②書道パフォーマンス

一つの高校が披露しました。街中での開催は初めてで、大きな紙の屋外での扱いや、展示のしかたで苦労しました。たいへんな注目を浴びました。

図6 観衆を魅了したダンス、合唱、吹奏楽アンサンブル③ダンス

図6 観衆を魅了したダンス、合唱、吹奏楽アンサンブル③ダンス

三つの高校が参加しました。街中に大きなダンス音楽が流れ、道行く人を釘付けにしました。現代の高校生がダンスに夢中になる理由がわかったし、このエネルギーこそが地域の宝だと確信できました。このダンスの披露が、次の高校生フェスティバルの核になっていきます。

④合唱

一つの高校が参加しました。全国的にも力のある高校の演奏で、震災からの復興にまつわる曲が披露されました。「合唱王国ふくしま」の名に恥じないハイレベルな演奏でした。

⑤吹奏楽アンサンブル

三つの高校が演奏しました。それぞれに楽しく、個性的な演奏でした。楽器の輸送などで予想外の苦労がありました。

⑥防災リーダー

別会場の屋内で行いました。避難所の運営など、探究活動で学んだ内容を披露しました。メイン会場から離れたところで、参加者が少なく残念でした。

⑦演劇

別会場の屋内で行いました。屋外だと声が通らないため、これも屋内で行われました。

⑧バンド

街中でのエレキギターなどの演奏が禁止されているために、防音施設のある会場で行いました。「けいおん!」などが流行っていたため、女子生徒の演奏が目立ちました。

⑨子どもの遊び

小さい子どもたちにも楽しんでもらおうと、折り紙などのコーナーを出しました。地元で遊ばれている「松川カルタ」も披露されました。

⑩ブース

メイン会場の周囲には本部をはじめとした多くのブースが取り囲みました。FCN本部の取り組みの説明、台湾との交流、個別高校の取り組みの紹介、高校生フェスティバルのアンケートコーナー、札幌新陽高校のブースなどが立ち並びました。

図7 東京の高校生を交えてトークショー⑪トークショー

図7 東京の高校生を交えてトークショー⑪トークショー

たまたま東京都内の二つの高校が福島市を訪れることとなり、短い時間の間で「高校生の地域づくり参加」について熟議が行われました。全体の中でも一つの目玉と位置づけられていました。当初教員が司会をする予定でしたが、直前になって生徒が「生徒じゃダメですか?」と言ってきて、すべて生徒の手によって運営されました。

図8 札幌新陽高校のYOSAKOIで盛り上がる⑫イルミネーション

図8 札幌新陽高校のYOSAKOIで盛り上がる⑫イルミネーション

福島大学で組み立てた「希望のヒカリ」が街中に展示されました。5時ぐらいには辺りも暗くなり、光に誘われて来場者も増えました。期待通り、インスタ映えするスポットとなりました。

図9 福島市長を囲んで⑬エンディング

図9 福島市長を囲んで⑬エンディング

SNSで友達となった福島市長が来場し、挨拶をもらいました。札幌新陽高校のYOSAKOIが披露され、大いに盛り上がりました。閉会後も、名残惜しくイルミネーションを囲んで写真を撮っている姿が印象的でした。

3.成果と課題

図10 イルミネーションを中心に 4月に構想し半年間準備を進めてきた「福島市高校生フェスティバル2018」はこのように大成功を収めることができました。高校生の頑張りを見て、「是非寄付したい」と申し出てくれた市民の方もいました。公式発表では、高校生実行委員50名、フェスティバルへの参加高校生数200名、フェスティバルへの来場者数400名、サポート学生・教員数30名、としています。フェスティバルを成功させた意義は次のようにまとめることができると思います。

図10 イルミネーションを中心に 4月に構想し半年間準備を進めてきた「福島市高校生フェスティバル2018」はこのように大成功を収めることができました。高校生の頑張りを見て、「是非寄付したい」と申し出てくれた市民の方もいました。公式発表では、高校生実行委員50名、フェスティバルへの参加高校生数200名、フェスティバルへの来場者数400名、サポート学生・教員数30名、としています。フェスティバルを成功させた意義は次のようにまとめることができると思います。

①高校生チーム「福島市を創る高校生ネットワーク」のメンバーに「やればできる」という自信を与え、第2回フェスティバルへの希望を獲得したこと

②福島市にとっての高校生の存在を再確認し、高校生が街中ににぎわいをつくったという事実を残したこと

③高校生の学校を超えたつながりをつくることができたことと、これを継続する意欲を獲得できたこと

④これまでの高校間交流や台湾との交流で得た学びを活かすことができたこと

⑤大学生との協働が高校生に力を与え、ロールモデルとなったこと

また、課題は次のように整理できるかと思います。

①成功指標を定めたがこれを目標とした動きが作れず、メンバーの入れ替わりなどもあり、貫徹することが困難だった。

②リーダーグループが十分に形成できず、運営組織の考え方が十分に固まらず、リーダー個人の頑張りに頼っていた。

③市民とのつながりを強化すべきところを、準備の遅れから進めることができなかった。

④高校での学びをイベントにつなげられず、各校の地域活動や探究活動の成果をブースに展示するなどの工夫が必要だった。

⑤高校とのつながりを十分に作れず、高校の先生のコミットがなく、生徒だけの活動になってしまった。

これらは、フェスティバルの運営を改善すれバいいというだけの問題ではありません。フェスティバルの意義をどのレベルとらえるかという、高校生の認識の問題でもあると思います。