読み物プラス

読み物プラス

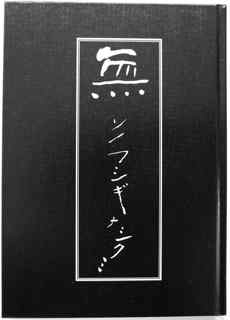

「無」ソノ フシギ ナ シクミ 出版に寄せて

かつて、私は「宇宙」について真剣に考えた時期があった。それは「宇宙に果てがない」ということを知った時だった。現実に果てがないということは、いったいどのような世界なのか? 私が感知できる領野からは理解し難く、全ては「限り」があると考えていたからです。しかし「宇宙に果てがある」としても、その先・向こうはどうなっているのか? このことは私の未解決の謎です。

此の度、この謎を払拭するような「本」が[2010年9月]に出版されました。それは「無 ソノ フシギ ナ シクミ」唐木田又三 著の本であります。

「無ソノ フシギ ナ シクミ」唐木田 又三 著

哲学や禅で言う「無」に当たる独特な発想で「この現実は、実は何もないのだ」という。著者の長年あたためてきた思考によりまとめ上げ、現実世界をあらためて認識させる衝撃的な本。

発行/工房カラキダ(長野市篠ノ井山布施6350)

TEL.026-229-2433

印刷/信毎書籍印刷株式会社 定価:3000円

<目次/概要>

-

まえがき 「世界(宇宙)の真相は無である」ということは…

-

すべてのものには「それ自身」がある

-

無について 無にも「それ自身」がある・無には…

-

禅について インド…

-

古禅者のことば (1)~(7)

-

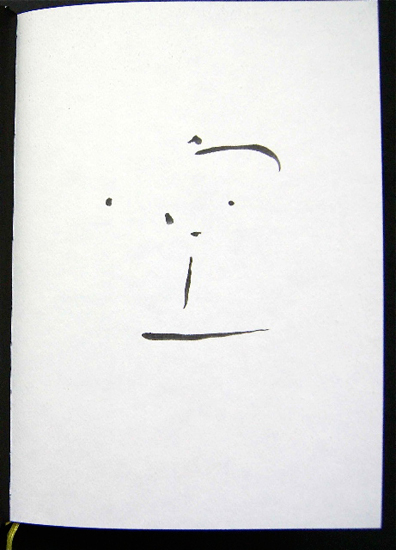

おわりに 無を知った時、人間は…[ページ中に著者の墨筆書き装入あり]/ 国立国会図書館所蔵

著者の本書に至る心の経過

私は哲学についての何の肩書きも経歴もないのですが、心の経過は次の通りです。

昭和18年旧制中学校4年生(17才)の頃、「この現実は何もないのだ」と感じ、以後その実感は今に至るまで変わりません。こういうことは、哲学や禅で言う「無」に当たるのだと思い、哲学専攻の道に進もうと思ったのですが、丁度戦時下であり紆余曲折あって結局美術工芸の方に進みました。

「無」についてのことはポケットの奥に仕舞い込み、普通の生活をして来ました。それでも途中、思い出したように、この考えをポケットから取り出して小さな冊子を作りました。

- 世界が虚構であるということについての三つの小品(1960年)

- ゆかなかったのにかえった(初版1983年・再編集2010年)

- 石ころの笑い(2010年)

そして生業とした陶芸や好んで描く絵で、何とかその世界を表現しようと試み、自分なりのものはしたと思っても、あくまで主観的なものです。無の仕組み等になると、言葉でなければできません。

そういうこともあって、昨秋「石ころの笑い」(20頁)を書いたのですが説明不足を感じ、今夏再びもっと詳しく書いたのが本書です。緻密な論の構成が弱く、哲学の学にはなっていませんが率直な考えをそのまま書いたものなのでー種の哲学エッセイとしてその言おうとする中味を汲み取って頂ければ幸いです。

2010年[無ソノ フシギ ナ シクミ出版によせて]

唐木田 又三

|

プロフィール |

著者との出会い

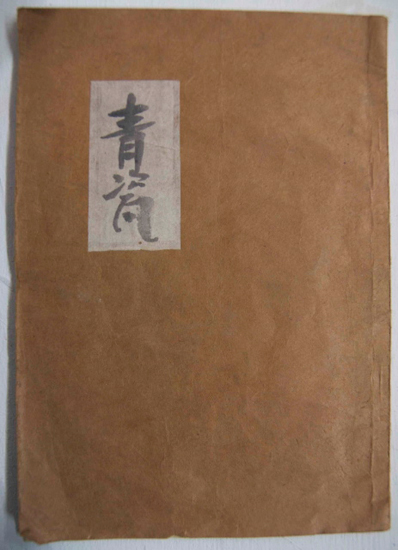

著者である唐木田又三氏と私との出会いは、今から遡ること約40年前(1970年)のことです。当時私は美術教師の駆け出しで長野の研修先で初めてお会いし、いろいろと教示を受け現在に至っています。唐木田氏は「青磁」の研究の真っ只中の時期であったと思われます。

研修先の工房棟には釉薬や焼き物の原料・粉砕・撹拌する機械(ポットミル)と思われるものが列をなして回転し、その音が棟内に響きわたり、その中で唐木田氏は黙々とデータを取りながら分析していた姿が印象的でした。そのような忙しい最中を私に語ってくれた「創造性の開発」・「2名の芸術家について」・「不変と現象」など…大変刺激的な内容でありました。そして私は工房棟の外に積まれた陶器・陶片を見つけ、この事を唐木田氏に尋ねると「制作したほとんどが満足したものがなく、このように壊して破片となる」とのことでした。美しい青磁の作品と思えたものが壊されてしまう。私は驚きました。この出会いは、後の私の創作活動の原点となった出来事でありました。

日記抄から

著者が「青磁」の研究・創作に取り組む、その葛藤の場面を知る貴重な1967~1970年にかけての日記抄がある。抜粋したー部をご紹介したいと思います。

青磁は中国で発明され東洋の独特の趣を持つ偉大な焼き物といわれている。

「◎厳正な形は力だ。それは非情で非人間的だ。力や生命の根源をそこに感ずる。

◎蒼古ということは大きな深い美感だ。(蒼古とは粉飾を洗い落として骨格だけになったもの)。

◎1.徹底主義・完全主義であること。

◎2.常に極限を目指すこと。

◎3.純化させ純粋な音を鳴らすこと。

◎「幽婉なる幻の至顕のごとし」

◎青磁は幻想的な物質だ。その魅惑は深く強く心を吸い込む。青磁の数ミリの小片だけで十分見るにたえる。そのようなことは絵画や彫塑にはない。材質が表現であるところに青磁の特質のーつがある。青磁は淡青色のモノクロームでフォルムはそのモノクロームを最大に生かすためだけにある単純な幾何学的形態がよし。

◎1970年10月20日 青磁窯焚き。ー点の雲もない秋晴れ。3時に目が覚め、4時に起き出し窯たきはじめ4時45分。真っ暗。星空美し。5時半頃 暁天。

◎10月21日 夕刻窯出し。ふるえる心でとり出す。二重貫入青磁成功。本年青磁窯焚き、14回目にして成る。

◎青磁とは詩的に言えば厳格な精神と夢幻的な物質によって作り出す幽玄蒼古な世界である。散文的に言えば、無機的な非情な世界を純粋に氷結させようとするものだ。

◎厳しい自戒自律の精神でのみ到達できる端正な世界というものがある。感情の放恣(勝手気ままでしまりのないこと。わがままで、だらしのないこと)や慢心や甘えさときっぱり縁を断ち倫理的な自制の仕事をしたい。それだけでは息苦しいかろうから時に自由な遊びの仕事もしたいが 仕事の本筋はそのようでありたい。仕事にー本筋金を通したいのだ。……常にバッハや禅に学び、精神を鍛えながら職人根性に徹したい。文弱の芸でなく志士の芸を志す。

◎青磁とはなんと寡黙な表現手段であろうか。単色の単純形に全てを賭ける。その方向は考えの上では容易に認められよう。だがその実現の技術的な困難さは何というひどいものだ。オルガンのー音に全てをゆだねようとするのと同じだが、ー回ー回オルガンを土台から作り上げてそのー音を出そうとするところに演奏家とは違う苦役が課せられ、その殆どが空しい絶望で終わる。表現手段としてこんな徒労の多い自分と作品との間が遠いものが他にあるだろうか。人力の限りを尽して奇蹟の来訪を期待するようなものだ。火神の偶然の手が夢に描いた材質の片鱗を現出して見た時、作者はそれを遠くから来たもののように驚いて見入るだけだ。

◎青磁という極めて古い時代に既にーつの極点に達したものを今さらどうしてそれをやろうとするのか。そもそものはじめは青磁という深い音色への魅惑にはじまった。それが現代にどのような意味を持つかどうか考えるより先にその魅力がおれをとりこにした。……中略……現状はまだ意に満たぬこと甚だしいが、現在の到達点に立ってー窯ごとに策を練り実行ゆくことでいつかは「物質の恍惚」を手に入れる時がくると信じている。

◎青磁 それはよく見ると、もろくてこわれやすく作るとき焼成ロスも多くとても実用向きとはいえぬものです。実用品のように生活に溶け込ませるために楽しさを与える装飾(絵付け等)は皆無で単純至極な形とただー色の釉で突き放されています。そのつきつめた形に強い意志と力を感じ、非現実とも思える釉色・釉調に現実を超えたものへの果てない憧憬を感じさせられます。」

この日記抄の青磁を研究・制作を通して綴られた内容からも、著者の精神性や世界観を伺い知ることができるのではないかと思います。

そして、著者は個展を開催する度に哲学的なメッセージを文記していました。

- 現代物理学の最先端では「無がビッグバンを起こして150億年たった姿が現在の宇宙だ」ということで、それから言うとこの世の材料も「無」だということになり、この世の姿はまさしく幻影ということになります。末期の一瞥(べつ)のように幻影をなつかしく眺めるその気分・その状況を陶器で、また絵であらわしてみたい。

<個展に際しての手紙から抜粋1989年8.26>

- 最近になって、物理学者が「宇宙は無から生まれた」と言い出してきています。どこまで証明されたかは知りませんが、今まで直感だけが根拠だった「無の思想」が物証を得て、いよいよ人間精神を大きく揺り動かしてゆく新しい時代の力として、表舞台に出始めるかも知れません。

<個展における著者の「夢幻泡影」所収から1990年>

さいごに

物理・科学世界のめざましい展開からも、人類は常に「知恵」を結集しながら次々と新しい扉を開いてきている現状です。著者が18歳の時(1944年)「この現実は何もないのだ」というインスピレーションがありました。次第に物理・科学世界も著者のかつてのインスピレーションを立証してゆくかのように「無」の研究が進められてきています。

この「無ソノ フシギ ナ シクミ」の本から私は「今、希有な現実にいる」ということを感じました。そして、この現実世界が「無」・「幻影」であれば「この幻影に楽しみたい」と思いました。