使ってみよう!ずがこうさくの教科書

使ってみよう!ずがこうさくの教科書

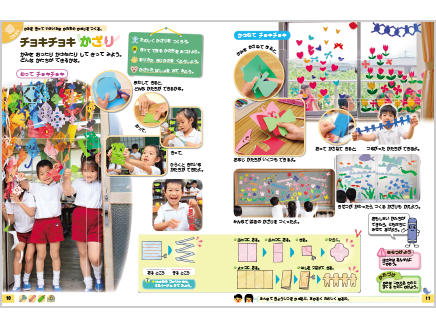

これまで教科書の構成や内容について読み解き、理解を深めてきました。いよいよ今回は、教科書を活用した授業を具体的に解説します。1・2上の題材「チョキチョキ かざり(*1)」を例に、「

★ちなみに:第1回連載の内容を先にお読みいただくと、より分かりやすいです!

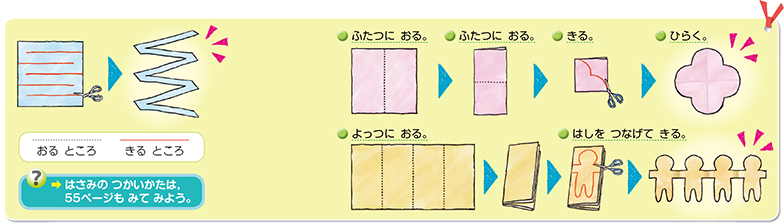

「チョキチョキ かざり」では、2つの活動例を紹介しています。今回は、左ページの「おって チョキチョキ」の活動を例にお話しします。

導入(であい)で

まず、導入(であい)で大切なことは、およそ次の3つです。

ア)子どもたちが活動内容に関心をもつこと

イ)子どもたちが活動内容をつかむこと

ウ)子どもたちが活動のめあてをもつこと

今回はア→イ→ウの順で授業を進めますが、イ→ア→ウの順でもできます。

教科書の

ア)活動内容に関心をもつ

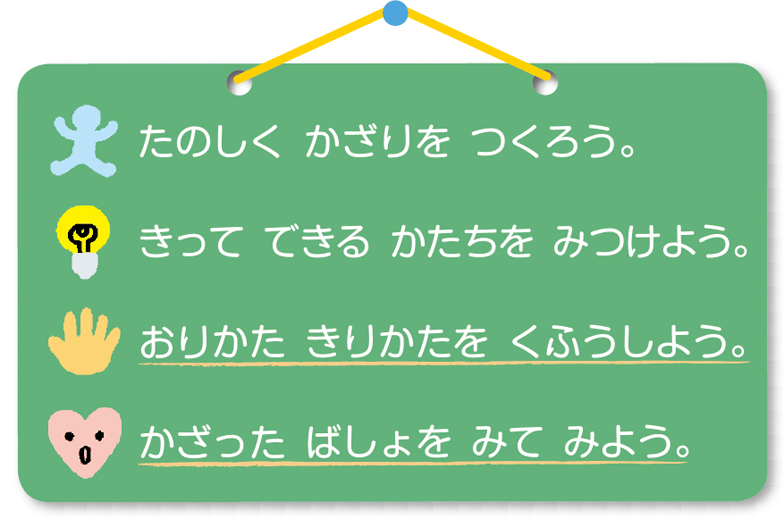

題材名を板書(掲示)した後、子どもたちと一緒にメインの

子どものつぶやきを受け止めながら、言葉を投げかけて意欲を高めます。

「きれいだね!」

「楽しそうだね!」

「どうやってつくっているんだろうね?」

イ)活動内容をつかむ

活動の方向性をしっかりともてるように、

その上で、

「今日は、色紙(色画用紙)を切って、いろいろな形の飾りをつくります」

「さあ、みんなも色紙を折って、切ってみよう! どんな形ができるかな? 教室を素敵に飾れるといいね」

ウ)活動のめあてをもつ

一人一人が活動にめあてをもてるように、

一つ一つ読み上げながら板書(掲示)して、子どもたちとめあてを共有します。

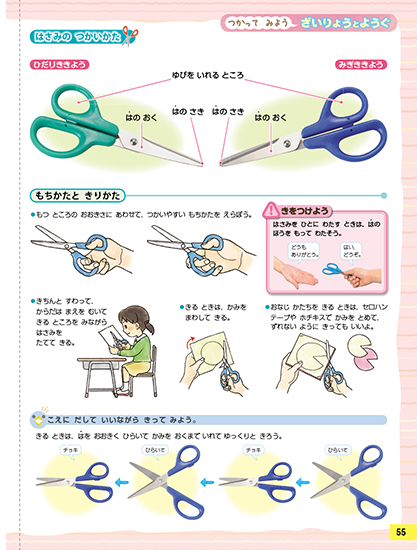

その他、色紙を「折って切って開く」一連の手順の写真を確認したり、材料・用具ページの「はさみの つかいかた」を活用したりします。

展開(ひろがり)で

教師は、一人一人の活動に目を配り、必要に応じて支援します。

支援が必要な状況としては、大きく以下の3つが想定さます。

ア)次の活動(アイデア)が思い浮かばない

イ)思うようにつくれない

ウ)めあての意識が薄れてきた

こんなときは、教科書の

ア)次の活動(アイデア)が思い浮かばない

相談にのって一緒に考えます。

イ)思うようにつくれない

手を貸したり、教師がつくって見せたりします。

ウ)めあての意識が薄れてきた

はさみで切ることだけが楽しくなったりして、めあての意識が薄れてくることがあります。こういうときは、

「チーロさんが、『おもしろい かたちが できたら、ともだちに みせて あげよう』って言っているよ。みんなは、どんな形ができたかな? どうやってつくったのかな?」

振り返り(終末)で

ここでは

まず、導入(であい)で板書(掲示)した、めあてを確認します。実はそうしている時点で既に、自身の活動をめあてに照らして振り返っています。そして「どうでしたか?」と問いかけます。子どもが発表しなくても、表情を見れば気持ちは読み取れますよね。

そして最後に、

「ケイさんとアヤさんは~と思ったんだって。みんなはどんな気持ちになったかな?」

学習活動において、導入から終末までが首尾一貫していることは大切です。

授業の初めにもっためあてに照らして活動を振り返ることで、活動への成就感を得たり、活動に自信がもてたりします。それが、次の活動への意欲につながります。

授業のどの場面で教科書を活用するか考えていくうちに、題材の流れやポイントを押さえられたのではないでしょうか。教科書は、題材の大切なポイントを押さえるための情報が詰まっています。今回の内容を基に、是非、他の題材でも授業の流れを考えてみてください。今までよりも、授業の流れがはっきりするのではないでしょうか。

*1:平成27年度版 小学校図画工作科教科書 1・2上 P10-11