中学校 社会 地理

中学校 社会 地理

1.単元名・教材名

単元名:中部地方―活発な産業を支える人々の暮らし

教材名:活発な産業を支える人々の暮らし① 工業の発展と地域の変化

2.単元の目標

(1)中部地方の産業が地域に果たす役割やその動向が、交通網の整備や外国との関係によって変化していることを理解することができる。【知識・技能】

(2)人と自然とのかかわりや地域どうしのつながりに着目して考え、中部地方の産業の課題に対して多面的・多角的に考察し、その変容を捉えることができる。【思考・判断・表現】

(3)中部地方の自然環境、人口、産業などの特色について概観する中で、特に東海、中央高地、北陸の各地域の産業に関心をもち、地域的特色を意欲的に追究することができる。【主体的に学習に取り組む態度】

3.評価規準

知識・技能 |

思考・判断・表現 |

主体的に学習に取り組む態度 |

|---|---|---|

①中部地方について、自然環境や人口、産業などの特色を大まかに捉えている。 ②中部地方について、産業を中核とした考察の仕方を基に地域的特色を理解し、その知識を身に付けている。 |

①中部地方の地域的特色を、産業を中核とした考察の仕方を基に多面的・多角的に考察し、その過程や結果を適切に表現している。 ②中部地方の産業の地域的な違いについて、地形や気候などの自然的条件と、交通網や外国との関係など社会的条件との両面から考察して、各地域の特色を捉えている。 |

①中部地方の自然環境や人口、産業などの特色について概観する中で、特に東海、中央高地、北陸の各地域の産業に関心を持ち、設定した追究テーマを基に地域的特色を意欲的に追求している。 |

4.指導にあたって

中学校学習指導要領(地理的分野) 次の①から⑤までの考察の仕方を基にして,空間的相互依存作用や地域などに着目して,主題を設けて課題を追究したり解決したりする活動を通して,以下のア及びイの事項を身に付けることができるよう指導する。 ①自然環境を中核とした考察の仕方 ア 次のような知識を身に付けること。 (ア)幾つかに区分した日本のそれぞれの地域について,その地域的特色や地域の課題を理解すること。 イ 次のような思考力,判断力,表現力等を身に付けること。 (ア)日本の諸地域において,それぞれ①から⑤までで扱う中核となる事象の成立条件を,地域の広がりや地域内の結び付き,人々の対応などに着目して,他の事象やそこで生ずる課題と有機的に関連付けて多面的・多角的に考察し,表現すること。 (太字・下線は筆者による) |

以上のことを基に、今回取り扱う中部地方では、中部地方の盛んな産業を、自然環境、歴史、交通網、文化的背景などの多様な視点から捉えることで、地域によって特色のある産業に対する関心を高める。また、産業と地理的条件の関係性を考察し、その地域に根付いた産業の必然性を見いだすことで、地理的な見方・考え方を養っていきたい。

本単元は、中部地方の産業が地域に果たす役割やその動向が、交通網の整備や外国との関係によって変化していることを理解させることをねらう。その際、中部地方の地域的特色について、東海、中央高地、北陸の各地域の違いを、自然的条件と社会的条件の両面から考察して捉えさせる。中部地方の自然環境、人口、産業などの特色について概観する中で、特に東海、中央高地、北陸の各地域の産業に関心をもち、設定した追究テーマを基に地域的特色を意欲的に追究する。

設定したテーマは、次のようなものである。「北陸地方でお米の生産が盛んなのはなぜだろう。」、「北陸地方の農業で稲作が有名なのはなぜだろう。」、「中央高地で果樹栽培や高原野菜の栽培が盛んなのはなぜだろう。」、「中央高地で精密な機械がつくられているのはなぜだろう。」、「二輪車の製造が多いのはなぜだろう。」、「静岡で茶の栽培が盛んなのはなぜだろう。」、「東海地方で施設園芸農業が盛んなのはなぜだろう。」

また、本時では、北陸地方の伝統工業と地場産業について、品物ごとに分かれて調べ活動を行い、お互いが調べたことを教え合い、北陸の産業に共通する地理的条件を見つけ出したい。調べたことや教え合ったことをワークシートに記入しておくことで、調べたことを整理して、知識として定着させたい。授業では、すべての生徒が見通しを持って学習ができるように、本時の課題や本時や活動の流れを黒板に明確に示す。さらに、仲間との意見交換を通して、多面的・多角的な見方を基に授業のまとめを記述することができるように、個人学習の場面とグループ学習の場面を分けて設定する。

さらに、主体的・対話的で深い学びの姿を可視化するために、新潟県立教育センター作成の「主体的・対話的で深い学び実践ハンドブック」中のNITS【実現したい子どもの姿】ピクトグラムを取り入れた。

5.題材指導と評価の計画(5時間 本時4/5)

時間 |

主な学習内容 |

学習目標 |

評価規準 |

|---|---|---|---|

1 |

1 中部地方の自然環境と人々のかかわり |

・地図帳を使って、中部地方の地形の様子とその交通への影響を捉える。 |

・中部地方の自然環境の特色と、東海、北陸、中央高地の気候的な違いを、地図や雨温図を使って読み取っている。(知識・技能) |

1 |

2 日本を支える工業の中心地,東海 |

・東海で各種の近代工業が発展し、変容した理由を理解する。 |

・東海の工業の特色を、自然的条件や社会的条件と関連づけて多面的に考察して捉えている。(思考・判断・表現) |

1 |

3 交通網の整備による中央高地の産業の変化 |

・中央高地の産業が発展し、変容した理由を理解する。 |

・中央高地の農業の特色を、自然環境の特色や交通の発達などを示す資料と関連づけて読み取っている。(知識・技能) |

1 |

4 自然環境からみた北陸の農業や工業 |

・自然環境のほか、社会的条件やその変化を表す資料から、中央高地、東海、北陸各地域の農業の特色を捉える。 |

・写真や農業生産額のグラフから北陸の農業や工業の特色と各農家の工夫と努力を読み取っている。(知識・技能) |

1 |

5 消費地と結びつく農業・漁業の戦略 |

・東海の農業や漁業について、他地域との結びつきに着目する。 |

・東海で特色のある農業や漁業が発展した理由を、自然環境、交通網の整備の面から理解し、説明している。(知識・技能) |

6.本時の指導(本時4時間/全5時間)

・北陸地方の工業を、気候と歴史的背景から考察することを通して、北陸地方に根付いた産業の特色を見いだす。【思考・表現・判断】

・三条市で作業工具の製作所を営む兼古さんと交流することで、職人の意匠に触れ、身近な地場産業に関心を持つ。【主体的に学習に取り組む態度】

本時の展開では、以下の読解力を育成するための手立てを講じる。

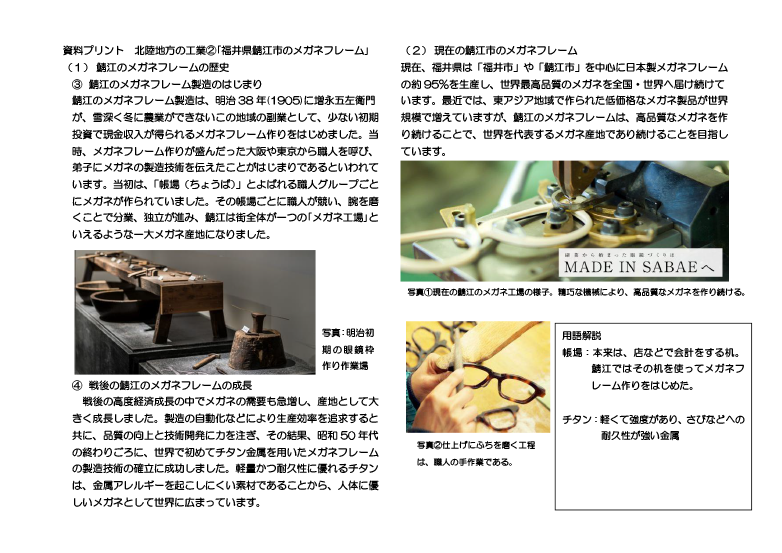

○「推論」…三条の鍛冶に関する資料を読み、三条市で鍛冶産業が盛んになった背景には、多発する洪水などの気候条件が関わっていることを捉える。さらに、北陸地方の他の地域でも、同様に気候条件が産業に関わっていることをあげて、気候条件が北陸地方の産業に影響を与えていることを説明できるようにする。

時間 |

○学習活動 ・予想される反応 |

●教師の支援 ※評価 |

|---|---|---|

導入 |

○金物・洋食器の写真を見せ、どこで生産されているものか探す。 |

●実物も用いて教材に注目を集める。 |

展開① |

○本時の課題を提示する。 |

|

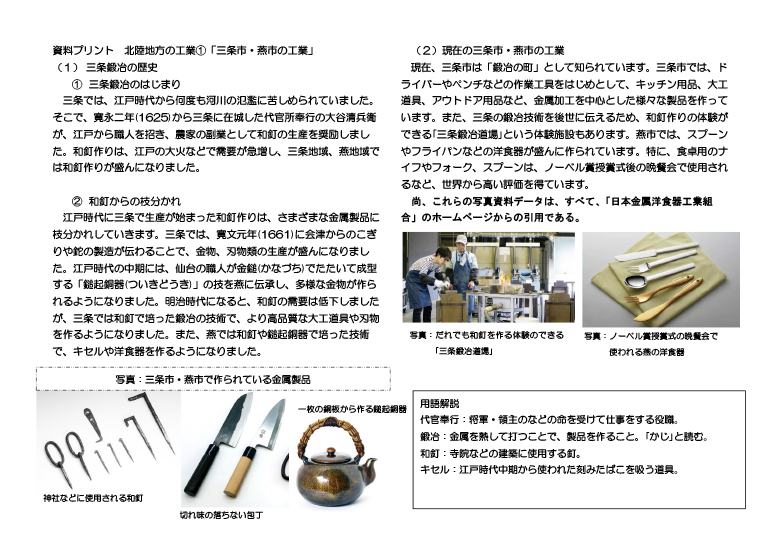

北陸地方の三条市・燕市で金物・洋食器の生産が盛んなのはなぜだろう? |

||

○いつから、どのようなきっかけで金属産業が盛んになったのか考える。 |

●燕市のスプーンはいつから作られるようになったのか発問する。 |

|

○個人で、どちらかの品物について調べてワークシートに記入する。 |

●資料から探すことが難しい生徒には、助言や問答など机間指導をする。 |

|

○調べたことを班内で共有し合い、共通している地理的条件を見つける。 |

※調べたことを班のメンバーに説明できる。(思考・判断・表現) |

|

展開② |

○Zoomによる配信で、三条市で地場産業に携わっている兼古耕一さん(株式会社兼古製作所社長)から、話を聞く。 |

●Zoomによる配信の準備をする。 ※積極的に質問する。(主体的に学習に取り組む態度) |

まとめ |

○北陸地方の産業は冬の豪雪や秋の多雨といった気候条件に大きな影響を受けていることを、具体例を挙げて説明する。 |

●北陸地方の地場産業を紹介する。 |