情報科プラス(情報)

情報科プラス(情報)

■

CONTENTS

INTERVIEW

菅原愛子 氏(本田技研工業株式会社)

〜ホンダ・インターナビ開発者に聞く自動車社会の未来〜

【仕事のしくみ・社会のしくみ】

自動車×情報通信技術が実現する社会

Web限定コンテンツ

イラストデータ >>>

誌面データ(見開き) >>>

BOOK REVIEW

「厳選8冊 授業で使えるマンガガイド」

【情報の流儀】

曽田正彦 教諭(埼玉県立川越西高等学校)

Web限定コンテンツ

情報の流儀+interview >>>Webページ下部へジャンプ

Web限定コンテンツ

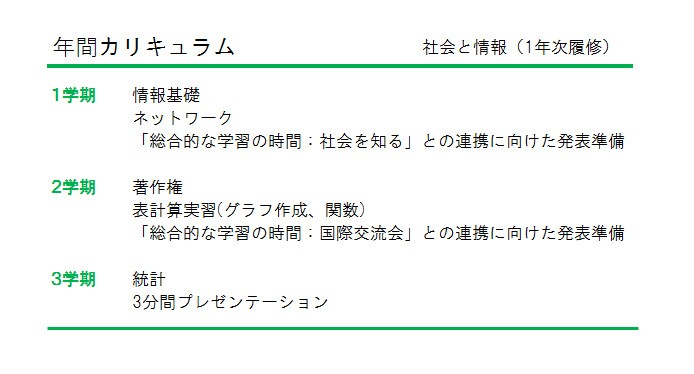

「総合的な学習の時間」の活用や,他教科との連携によって,週2コマという制限を飛び越えて情報科を指導される曽田先生。「情報を学ぶことの意義」を子どもたちにわかりやすく伝えるために,情報活用の実践力と言語活動という2つのテーマを前面に打ち出し指導されています。ここでは現在の指導スタイルに行きついた経緯と,日々の取り組みについて,その詳細を伺いました。

- Q

- 指導にあたって「情報活用の実践力」と「言語活動」の2点に重点を置いていると伺いました。その理由をお教えください。

- A

- 教員になりたての頃は,教科書に書かれていることをすべてやろうと思い,授業を行っていました。けれど,教科書のすべてをやろうと思うと,教える内容はあまりに多いので,当然,座学中心の,詰め込み型の授業になってしまいます。1年間やり終え,ふと振り返ってみたとき,詰め込んで全部教えたのはいいけれど,生徒には結果的に「何が残ったんだろう?」という疑問にかられたんです。教師としての頑張りとは逆に,子どもたちは情報を学ぶことの意義を自身の問題として感じることができたのかと。そんなことを考えてから,「1つでも2つでも『情報科を学んでよかった』と子どもたちが感じられる授業にしよう」,「もう,すべてを教えるという考えは捨てよう」と思うようになりました。

「情報とは何か」,「情報を学ぶ意義はどこにあるのか」というメッセージを,子どもたちにしっかりと伝えるために,自分なりに得た答えが「情報活用の実践力」と「言語活動」という2つのテーマでした。もちろん,自分が教えたいからという理由ではありません。子どもたちの実情を踏まえ,この2つのテーマを軸に授業を展開することが,本校の子どもたちにとって情報の意義を一番強く感じてもらえるのではないかという思いです。年間のカリキュラムでは,この2つのテーマを軸に,指導要領にある,教えるべき内容を枝葉の部分として教えていけばいいという考えで指導に取り組んでいます。

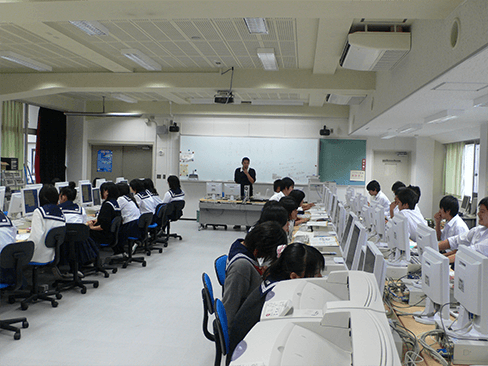

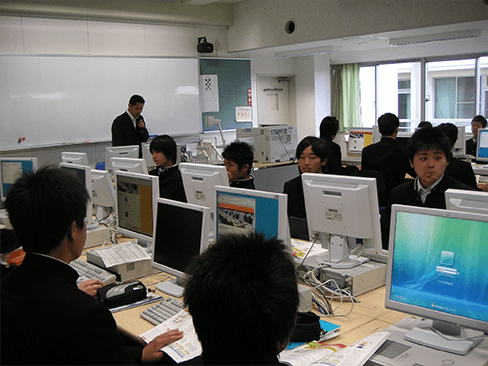

コンピュータ教室での授業風景。

コンピュータ教室での授業風景。

- Q

- なぜ情報活用の実践力と言語活動なのでしょうか?

- A

- 情報化・グローバル化が進む社会を見据えたときに,情報の受け手として,あるいは送り手としてそれらを適切に活用できる力が必要だと考えたからです。進路指導を担当したときに,子どもたちが自らの進路に対しても選択肢を持ち得ていないことに驚きました。世の中にはたくさんの仕事があるにもかかわらず,しかも,自ら考えた結論ではなく,なんとなく見聞きしてきた仕事から,自分の将来を決めている,そんな印象でした。そんな姿を目の当たりにして,子どもたちには,まず情報への接し方から教えないといけないんじゃないかと考えるようになりました。また,それと同時に,人生の重要な岐路にあっても,しっかりと自分の意思を示すことができない姿にも危機感を感じました。そんな思いから,子どもたちには,情報を適切に読み解き,頭のなかで整理し,自分の考えを自分の言葉で表現できるようになってほしいと,「情報活用の実践力」と「言語活動」の2つを軸にしようと考えました。

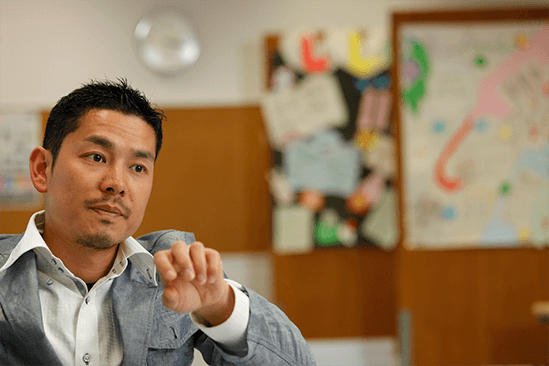

穏やかな口調とさわやかな笑顔が印象的な曽田先生。学生時代は,空手一筋だったという硬派だが,現在の趣味は料理という意外な一面も。家庭では3児のパパとして子育てにも忙しい。

穏やかな口調とさわやかな笑顔が印象的な曽田先生。学生時代は,空手一筋だったという硬派だが,現在の趣味は料理という意外な一面も。家庭では3児のパパとして子育てにも忙しい。

- Q

- 「プレゼン(発表)の場を用意してあげたい」ともおっしゃいました。その点についてはいかがでしょうか?

- A

- 本校に通う子どもたちは,いまではめずらしいぐらい,素直で真面目な高校生です。その一方で,履修が1年生ということもありますが,シャイで人前で話すのは苦手という面もあります。ただ,これからの社会では,どんな場面でも物怖じせずに,自信を持って主張できる力が必要とされるのではないかと考えています。グローバル社会が叫ばれて久しいですが,これから先,10年後,20年後は,さまざまな文化を背景にもった人々と嫌でも対話していかなければならない時代になっているでしょう。外国語を話す・理解する力はもちろん大事ですが、もっとも求められるのは相手の意図・真意を理解し,それを頭のなかで再構成したうえで,自分の意見をしっかりと伝えられる能力です。わたしの授業で学んだ子どもたちが,どんな場面でも,誰に対しても,しっかりと自分の意見を主張できるようになってもらえるとうれしいですね。

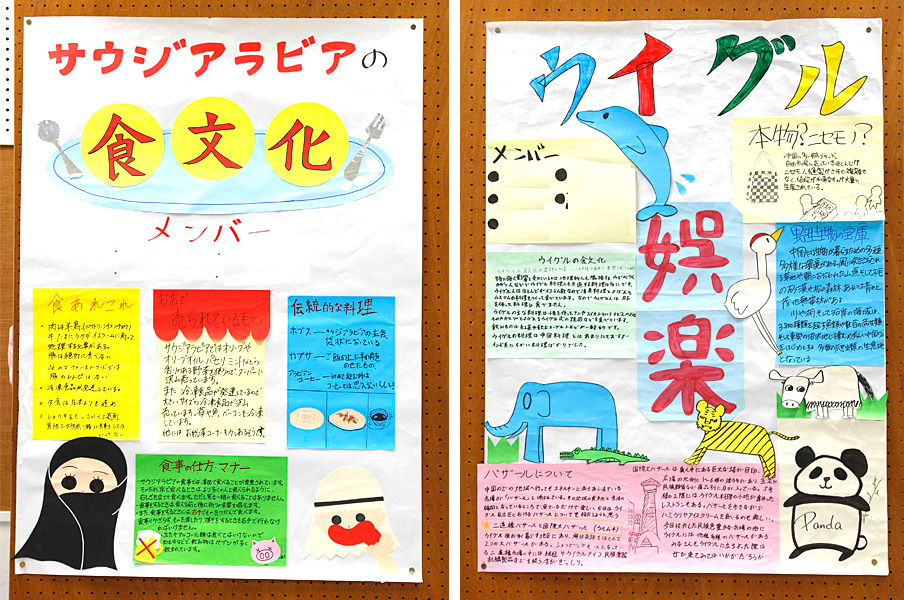

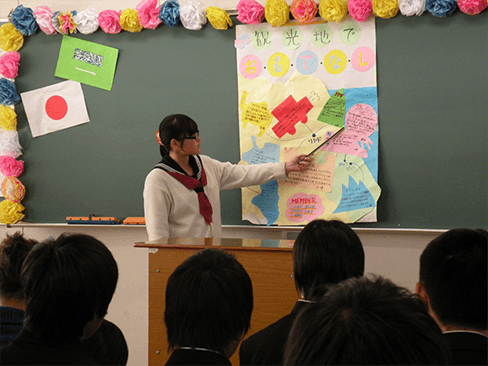

国際交流会の授業風景。ある国の文化について調べ,発表する。

国際交流会の授業風景。ある国の文化について調べ,発表する。 現地の人に実際に話を聞くことで,調べたこと,直接聞くことの違いなどから,情報の信憑性などを肌で学ぶ。

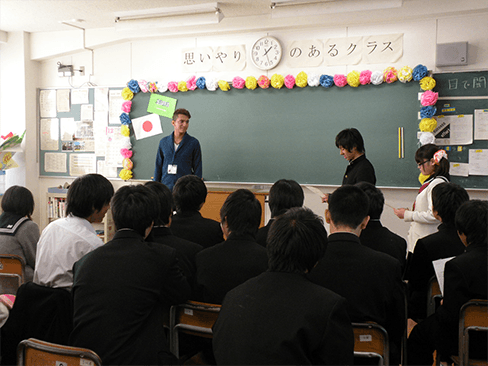

現地の人に実際に話を聞くことで,調べたこと,直接聞くことの違いなどから,情報の信憑性などを肌で学ぶ。

国際交流会では,生徒たちが調べた国の人に来てもらい,実際に話を聞く。

国際交流会では,生徒たちが調べた国の人に来てもらい,実際に話を聞く。 総合的な学習の時間として,「国調べ」とは別に「職業調べ」にも取り組む。発表は同様に模造紙を使って行う。

総合的な学習の時間として,「国調べ」とは別に「職業調べ」にも取り組む。発表は同様に模造紙を使って行う。

- Q

- 「総合的な学習の時間」での取り組みについて教えてください。

- A

- まず1学期に「社会を知る」というテーマで6〜8コマ,2学期に「国際交流会」をテーマに3〜4コマ用いて指導します。いずれも調査→発表→評価→改善という一連の流れを追います。目的としては,いずれも社会を知ること,社会への視野を広げることにあります。きっかけは,進路指導をしたときに,子どもたちの進路の選択肢が少ないと感じたことにありました。あらゆる情報が容易に手に入るこの情報社会で,本来広げるべき将来を逆に狭くしているのではないかと。彼らの将来への大きな可能性を考えると,「世界はもっと広いんだ」ということを伝えたいのです。「社会を知る」,「国際交流会」のいずれも,まずは情報に接すること,そのうえで,あふれる情報の中から適切な情報を見極め,整理する力を養うことを第一歩としています。

8月12日,13日に開かれる「第7回全国高等学校情報教育研究会(埼玉大会)」の実行委員としても忙しい日々を送る。

8月12日,13日に開かれる「第7回全国高等学校情報教育研究会(埼玉大会)」の実行委員としても忙しい日々を送る。

- Q

- 情報を見極めるという観点から,先生は「新聞比べ」や「新聞記事を書く」という取り組みもされています。詳しく教えていただけないでしょうか。

- A

- いずれも情報の信憑性を教えるときに行う実習です。「新聞比べ」は3大メジャー紙に地方紙を加え,それらの一面を比較させて,なぜ違うのかを考えさせます。同じ日の紙面なのに,取り上げる内容が異なれば,同じ内容があっても軽重が異なります。視点も主張する内容も違う。比較させることで,情報には発信者の意図があることを理解させます。

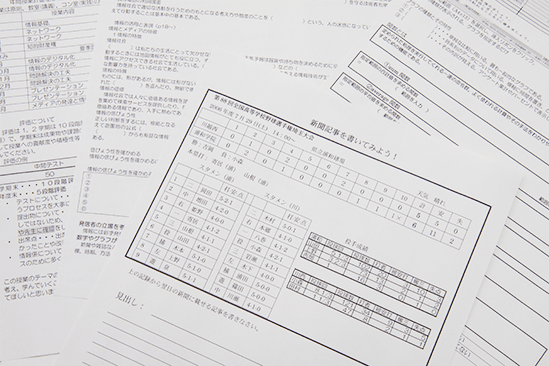

もうひとつの「新聞記事を書く」は,高校野球の地方大会の決勝戦で,自分の高校(川越西高校)と,甲子園常連校でもある浦和学院が対戦した架空の試合の結果(データ)を提示します。子どもたちには,自分が新聞社の記者になったつもりで翌日の朝刊の記事を書きなさいと伝えます。実は,このときいくつかのしかけを用意しています。ひとつは用意するワークシートに,ある程度の記述欄(原稿用紙1〜2枚程度)を設けていること。埋めるためには,嘘の(架空の)ドラマを自分で作らなければ埋めきれません。そのうえ,提示されたスコアは,延長戦の末,自分の高校が劇的なサヨナラ負けを喫するという設定になっています。そうしておくことで,ほとんどの生徒が,愛校心から自分の高校を主人公にしたストーリーを書いてくるのです。

このワークシートに記述する経験を通して,フィクションでも記事が書けてしまうこと,また,自分で書くという作業を通して,どこまでが事実でどこからが主張や心情なのかを否が応でも理解します。また,マスメディアとして情報を発信するうえで,ニュートラルな立場であることの難しさも体験します。ちなみに,この作業は先の「総合的な学習の時間」の「国際交流会」につなげるための作業でもあります。国際交流会では,ある国について調べた後,実際にその国の人に来てもらい,調べた内容と事実との違いを指摘してもらいます。「情報の信憑性」がどのようなものかを繰り返し体感させることで,子どもたちの心にも学んだことがしっかりと残るのではないかと考えています。

授業で使うワークシートは,1年分を最初に配布する。

授業で使うワークシートは,1年分を最初に配布する。

- Q

- 最後に,今後のビジョンについてお教えください。

- A

- メディアリテラシーの観点から,「数値」を読み解く力として「統計」の指導にももっと力を入れて取り組みたいと考えています。現在,情報科単独の授業として取り組んではいますが,今後は数学との連携を図りながら,情報科だけでは取り組めない内容を指導していきたいと考えています。 具体的な授業内容はイメージできているのですが,内容よりも,数学との時間割の調整が最大のハードルだったりします。子どもたちの視線をもっと広い世界に向けさせたいという考えから言えば,コンペや世界大会が存在するテーマにも取り組んでいきたいですね。

「曽田先生の準備室+」

埼玉県立川越西高等学校

「小江戸」の別名を持ち,年間約620万人もの観光客が訪れる観光地・川越から西におよそ7km。小高い丘の上に建ち,眼下にのどかな田園風景を望む。豊かな緑に囲まれた,恵まれた環境で,文武両面にバランスのとれた教育を行う。生徒数は1005人(H26年4月現在),共学校。

「小江戸」の別名を持ち,年間約620万人もの観光客が訪れる観光地・川越から西におよそ7km。小高い丘の上に建ち,眼下にのどかな田園風景を望む。豊かな緑に囲まれた,恵まれた環境で,文武両面にバランスのとれた教育を行う。生徒数は1005人(H26年4月現在),共学校。

総合的な学習の時間:社会を知る

総合的な学習の時間:国際交流会

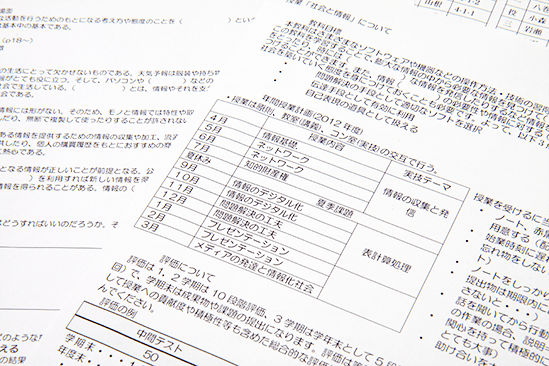

ワークシート

年間を通じて使用するワークシートは約40枚にも及ぶ。情報を学ぶ意義や,授業を受けるうえでの心構え,評価方法などが,丁寧にまとめられている。前述の「新聞記事を書こう」のワークシートもこの中に含まれる。

年間を通じて使用するワークシートは約40枚にも及ぶ。情報を学ぶ意義や,授業を受けるうえでの心構え,評価方法などが,丁寧にまとめられている。前述の「新聞記事を書こう」のワークシートもこの中に含まれる。