学び!と美術

学び!と美術

来年度から使われる新しい教科書に合わせて、新しい年間指導計画をつくる準備されている地域や学校の先生方も多いのではないでしょうか?

日々の業務が忙しいと「どうせ計画だしあまりつくりこんでも……」「去年と同じものでも……」と思ってしまうこともあるかもしれません。

しかし、実は「年間指導計画」は丁寧につくればつくるほど、とても楽しい「生きた年間指導計画」ができるんです。

今回は横浜市立緑小学校 校長の寺澤みゆき先生に、「年間指導計画」でワクワクする秘訣についてお話を伺いました。

まずは資料を参考にしよう

学習指導要領解説の図画工作編第4章は「指導計画の作成と内容の取扱い」となっています。ここには「指導計画」について「

それらをすべて踏まえたうえで、図画工作科の目標に示された

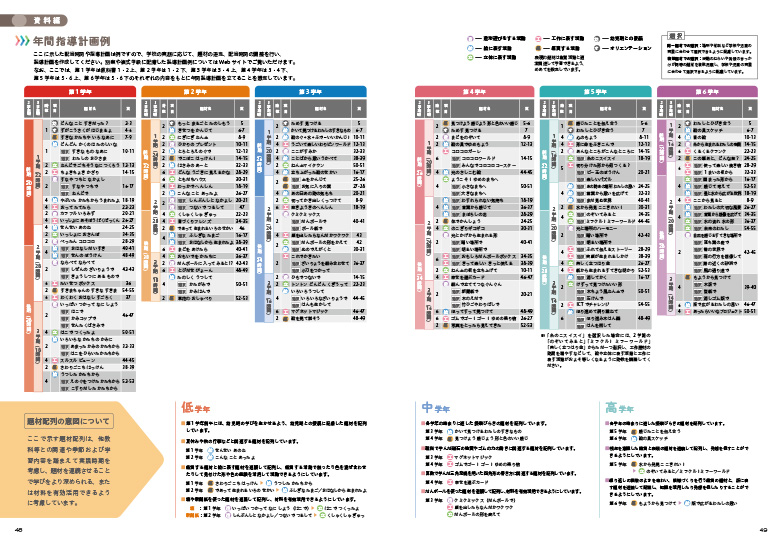

教科書を見ながら一からつくっていけるとよいですが、最近は年間指導計画のスタンダードを提示している自治体も多いですし、教科書会社が公表している作成例も充実していますから、それらを活用すればよいでしょう。ただ、そのまま使うのではなく、子どもたちや学校の実態に合わせてカスタマイズすることが大切ですね。

▲日本文教出版株式会社 令和6年度版「図画工作」の年間指導計画例(内容解説資料より)(※2)

▲日本文教出版株式会社 令和6年度版「図画工作」の年間指導計画例(内容解説資料より)(※2)

※クリック or タップでPDFが開きます。

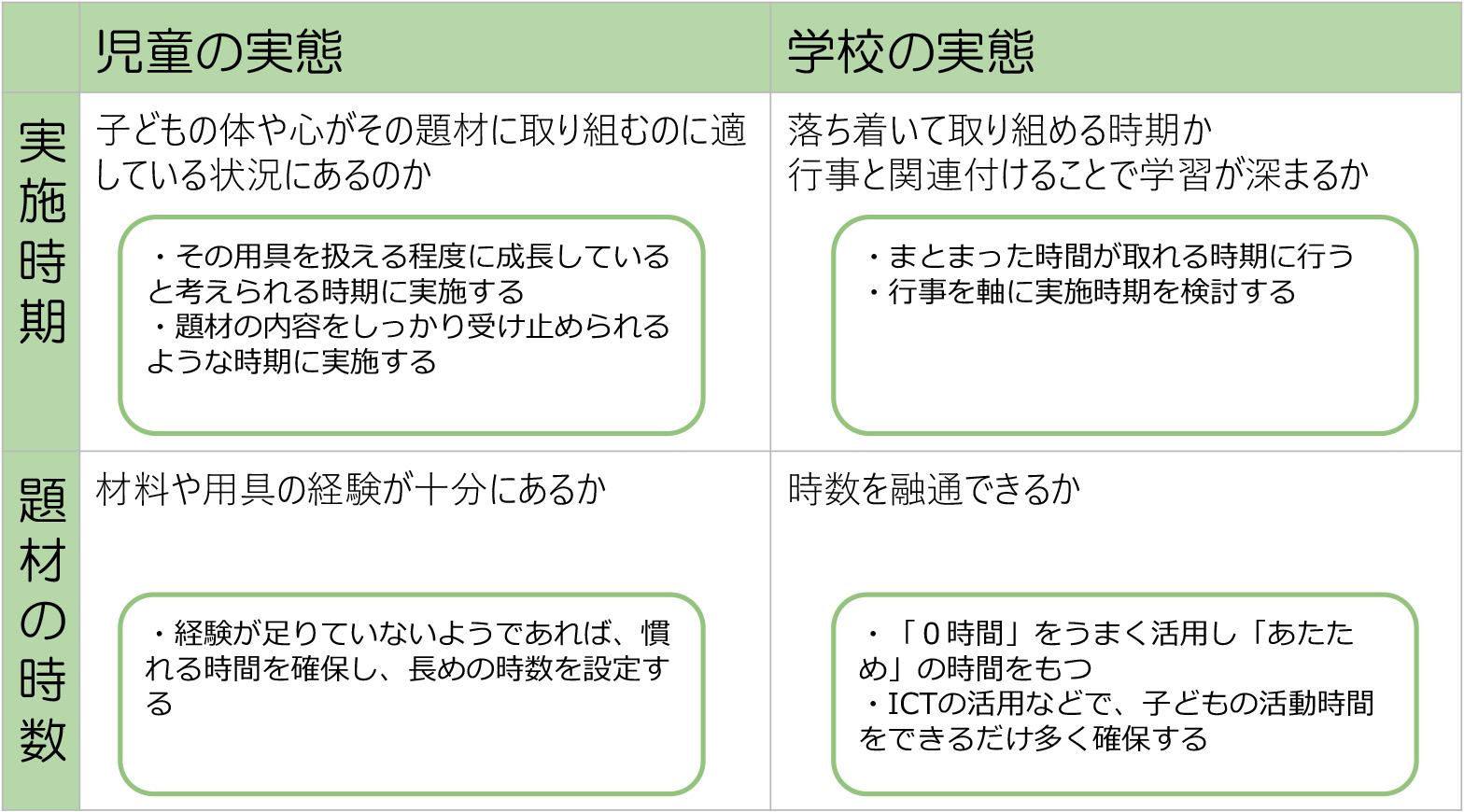

少しイメージしやすいように、子どもの実態と学校の実態を、それぞれ実施時期、題材の時数という視点から説明しますね。

実施時期を考える

年間指導計画では題材の実施時期を決めていくことになりますが、その際には

以前、1学期の初めの頃に、木版画を行うという話を聞いて驚いたたことがありました。子どもの手の巧緻性や用具の扱いなどを考えると、1学期では十分な活動にならないのではないかと思ったのです。実施する理由を尋ねると「冬は用具を洗うのに水が冷たいから」と。それは本当に子どものことを考えた実施時期とはいえないですよね。

先日研究授業の講師に招かれた際に、学習内容としては、1学年下の学年で取り組むような題材を扱った授業に出会いました。「あれ?」と思ったのですが、指導計画の児童観を読むと、そこに「ここ数年はコロナの影響で共同してつくりだす活動が制限されていたこと」「授業で扱う活動や材料などが未経験であるため、あえて取り入れたこと」など、書かれていて納得しました。このように

題材を実施する時期は、学校の実態も考え合わせる必要があります。例えば高学年は年間の授業時数が50時間しかありません。年間でまんべんなく時数を配当してもよいですが、運動会の練習の時期などのように練習を集中的に行う時期には、子どもが造形活動に落ち着いて取り組むことが難しくなることが考えられます。であれば、思い切って

もう一つ、これは学校というより地域差かもしれませんが、気候や天候の特徴で

また、これは実際の実施時期にならないと分からないことですが、今年のように暑い日が続くようであれば、野外の活動時期を考え直すということも必要です。気候や気温はなかなか想定しにくいですが、他の学級の先生や管理職などと

時数を考える

1つの題材にどのくらいの時間をかけるのかを決めなくては、年間の計画を立てられません。もちろんこのときも子どもの実態を踏まえる必要があります。

最近は小学校でも教科担任制や教科の分担が進んでいます。そうすると、やってみたら少し時間がかかりそうだから延長しよう、というような調整は難しくなります。また、活動場所を確保するためにも時数をはっきりさせておく必要があります。逆に言うと、

ポイントの一つは、

時間を有効に使うという意味では

限られた時間の中で子どもたちが表現に向かえる時間を、できるだけ多く確保するための工夫はしてあげたいですね。

各題材の時数をしっかり検討しておくことはとても大切なのですが、年間指導計画を立てる時期は子どもと出会う前、という場合も多いですから、思ったようにいかないことはあります。4月に子どもたちと出会ったときに、「あ、まだこの題材に取り組めるほど絵の具の経験ができていないな」と感じることがあるかもしれません。そのときは、材料に親しむ時間を加えるなど、

逆に「時間が余ったらどうしたらいいですか」と相談されることもあります。そのときは必要だと考えて時数を設定したのだから、まずはその時間で実施してみること。そして、その子の表したいものと発達の段階を照らし合わせて、

先生同士で相談し合える関係が一番

緑小学校では、実施時期や時数も含めて、

でも、何といっても

経験の少ない先生も多くなってきています。

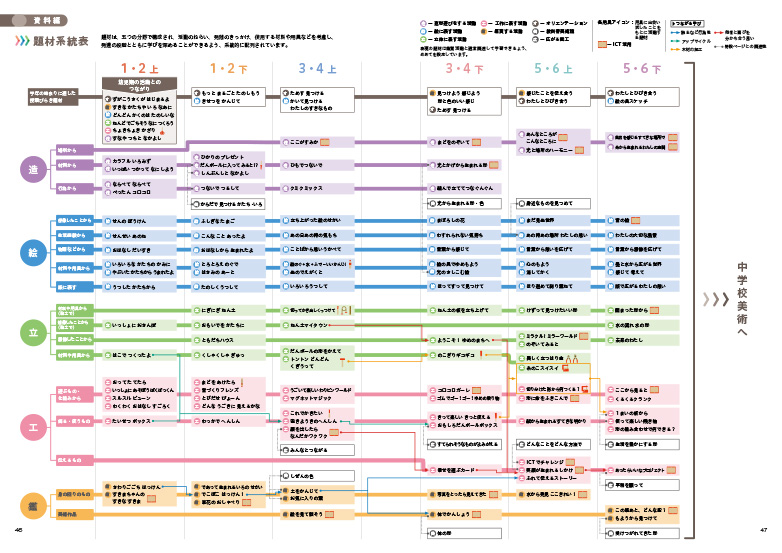

並べてみると見えてくる

緑小学校は子どもの数が多いので、図工室の使用に優先順位が決まっています。図工室でなければできない、例えば電動糸のこぎりやのこぎり、金づちなどの用具を扱う学年から先に、図工室の使用順が決まります。適切な時期に、適切な場所で学習するためには、6学年分の年間指導計画を並べて、題材配列の調整を行う必要があるんです。

このこと自体は必要に迫られてなのですが、そのおかげで「この時期に5年生がこの題材をするなら、4年生も同じ時期にしよう」と意図的に題材を配列することもできます。本来ならごみとして捨てるところを、

同じ用具を使うのであれば時間を連続させることで、

▲令和6年度版「図画工作」題材系統表も参考に(内容解説資料より)(※2)

▲令和6年度版「図画工作」題材系統表も参考に(内容解説資料より)(※2)

※クリック or タップでPDFが開きます。

丁寧に立てて、柔軟に対応する

事前に完璧な計画を立てるのはそもそも不可能だと思います。子どもたちは生きて日々成長していますし、さまざまな要因によって変更せざるを得ないこともあります。にもかかわらず

だからと言っていい加減な計画でよいわけはありません。丁寧につくるからこそ見えてくることがたくさんあります。

みんなで協力しながら、そういう

「自分らしさ」を育てていこう

図画工作で培う資質・能力で一番大事なのは、子どもが形や色に触れ、いいなと思う経験を繰り返していく中で、

つくることや表すこと、見ることによって

横浜市立緑小学校 校長。

横浜市教育課程研究協議会委員。

平成4年横浜市立小学校教員として採用され、横浜市立小学校副校長、横浜市教育委員会指導主事、横浜市立桂小学校校長を歴任。

令和4年度より横浜市小学校図画工作教育研究会会長を務める。

令和6年度版「図画工作」の年間指導計画作成のための題材別カリキュラム、評価規準例は以下からご覧いただけます。

https://www.nichibun-g.co.jp/r6es_textbooks/zuko/#zuko05

※1:学習指導要領(平成29年告示)解説「図画工作編」p104

※2:https://www.nichibun-g.co.jp/r6es_textbooks/zuko/ よりご覧いただけます。

よりご覧いただけます。