学び!と共生社会

学び!と共生社会

はじめに

前回、通常の小学校、中学校、高等学校で学んだ星加良司さんの歩みを紹介しました。しかし、障害のあるなしにかかわらず通常の学校で学ぶことが当たり前という仕組みには、現在もなっていません。

障害があると認定された児童生徒の通常の学級への就学については、法的に全く規定されていなかった段階から、少しずつ対応がなされるようになってきています。

現在の制度は「学びの連続性」を掲げて、障害の程度や種別に応じた場を選択することを求めており、就学に関する相談や支援等の就学手続きを経て就学先の学校が決定されていくことになります。学校教育法施行令第22条の3に示されている障害の程度に該当する場合であっても、そうした手続きを経て、通常の学級に在籍することは不可能ではなくなっています。

そこで、今回は「障害がある」と認定された児童生徒の通常の学級への在籍状況について、歴史的な変遷を踏まえて確認しておきたいと思います。

障害児の通常の学級への在籍に関する制度の変遷

このことについては、すでに「学び!と共生社会<Vol.10> インクルーシブ教育システムの構築と就学先決定の仕組み」で紹介しているのですが、改めて振り返っておきたいと思います。

星加さんが小学校に入学した1980年代は、一定の障害のある者(視覚障害者等、学校教育法施行令第22条の3にその程度が示されています)については、特別支援学校(当時は養護学校など)に就学することとされていました。分離教育が当たり前の時代で障害がある子どもの通常の学級への在籍を認める仕組みにはなっていなかったため、保護者などの強い働きかけや努力によって例外的に通常の学級への在籍が認められる場合があったということになります。

その後、障害のある児童生徒が通常の学級に在籍するようになり、平成14年の学校教育法施行令の改正により、「認定就学制度」が導入されました。これは、「障害がある」と認定されている児童生徒であっても、小学校や中学校の施設設備が整っているなど通常の学校で受け入れが可能と判断された場合には、特例として特別支援学校ではなく通常の小中学校へ就学することを可能としたものです。この制度によって、通常の学級への在籍が認められた児童生徒を、「認定就学者」(学校教育法施行令第5条)として位置づけていました。

そして、平成25年の学校教育法施行令の改正によって、就学の仕組みが全面的に見直されました。これは、平成24年7月に公表された中央教育審議会初等中等教育分科会報告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」の提言等を踏まえたものでした。

この改正では「認定就学者」の仕組みを廃して、障害があるか否かにかかわらずすべての児童生徒が通常の学校に入学するという前提で就学の手続きが開始されることになりました。これまでの姿勢が180度転換されたといえます。その上で、就学基準に該当する子どもは「障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する」という仕組みとなったのです。つまり、就学において「同じ場で共に学ぶこと」からスタートし、「多様で柔軟な仕組みを整備」して総合的な観点から就学先を決定するようになったのです。

就学先決定の過程では、市町村教育委員会は、本人・保護者に対し、十分情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことも強調されています。小学校等へ就学することが原則となったので、特別支援学校等への就学基準に該当する子どもについては、「認定特別支援学校就学者」として位置づけられ、特別支援学校等への就学が検討されることになりました。

しかし、就学先については、最終的には、市町村教育委員会が決定することが適当であるという従来の考え方は変更されていません。インクルーシブ教育システムの構築の枠組みに沿って整えられたのですが、本人・保護者の意向が全面的に尊重されるまでには至っていないため、就学先がなかなか決まらなかったり、保護者が不安を感じたりする事例も認められるようです。

小中学校における第22条の3に該当する児童生徒の在籍状況

上記のように、就学の仕組みは変わってきていますが、学校教育法施行令第22条の3の障害の程度に該当する児童生徒であっても通常の学級に在籍することが可能です。

では、全国レベルで見たときに、実際に通常の学級に在籍する児童生徒数はどのように推移して、現在はどうなっているのでしょうか。

公立小中学校における学校教育法施行令第22条の3に該当する者の数(障害種別在籍者数)については、文部科学省特別支援教育課がまとめている「特別支援教育資料」に掲載されています。現在、文部科学省のホームページには、平成17年度から令和3年度のデータが掲載されていますので、それが拠り所となります(*1)。

その資料によると、平成25年度までは、「認定就学者」として整理されています。また、制度が変わってからは、「公立小中学校における学校教育法施行令第22条の3に該当する者の数」として示されています。

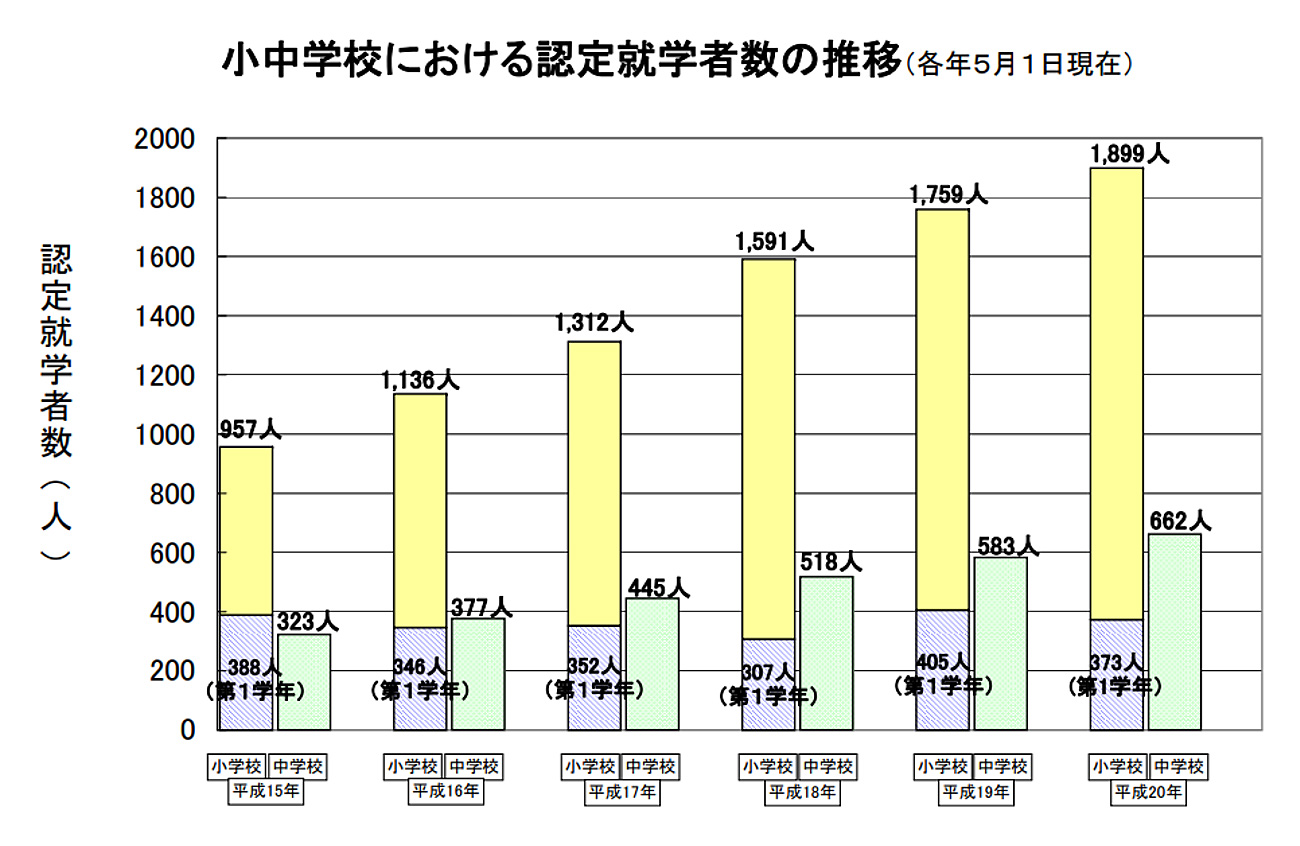

平成20年度特別支援教育資料(第1部集計編)には、平成15年度から20年度まで6年間の「小中学校における認定就学者数の推移」が示されています(*2)。

図1 平成15年から20年までの小中学校における認定就学者数の推移(平成20年度「特別支援教育資料」より)

図1 平成15年から20年までの小中学校における認定就学者数の推移(平成20年度「特別支援教育資料」より)

これによると、小学校の通常の学級に在籍する第22条の3に該当する児童数は年々増加しており、毎年第1学年に300~400名程度入学していたということが分かりました。中学校でも、小学校ほど顕著ではありませんが、平成15年度では323人だった認定就学者が平成20年度では662人となり、増加傾向が認められました。

平成21年以降の「特別支援教育資料」では、平成24年から令和元年まで「公立小中学校における学校教育法施行令第22条の3に該当する者の数」として、障害種ごとに該当する児童生徒数が整理されています。それらのうち、平成24年度、25年度、27年度、28年度、29年度、令和元年度の資料から、学校教育法施行令第22条の3に該当する児童生徒であって通常の学級に在籍している者について、表1、及び表2にまとめてみました(*3)。

全体的傾向として、第22条の3に該当して小学校に在籍する児童が1300人から1600人、中学校に在籍する生徒が600人から800人程度の間で推移していることが読み取れます。ただ、平成29年度、令和元年度は減少に転じている傾向が認められます。インクルーシブ教育の推進という観点からは、増大していってもよいと思われるのですが、必ずしもそのようには進んでいないようです。

表1 公立小学校の通常の学級に在籍する第22条の3に該当する児童

(通級による指導を受けているものを含む)

年度 |

合計 |

視覚 |

聴覚 |

知的 |

肢体 |

病弱 |

重複 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成24 |

1,518 |

93 |

255 |

596 |

413 |

129 |

32 |

平成25 |

1,500 |

99 |

262 |

541 |

417 |

121 |

60 |

平成27 |

1,418 |

101 |

249 |

545 |

355 |

139 |

29 |

平成28 |

1,575 |

124 |

344 |

584 |

359 |

137 |

27 |

平成29 |

1,443 |

103 |

239 |

594 |

343 |

144 |

20 |

令和元 |

1,344 |

90 |

256 |

547 |

276 |

149 |

26 |

(平成24年度、25年度、27年度、28年度、29年度、令和元年度の「特別支援教育資料」を基に筆者が作成)

表2 公立中学校の通常の学級に在籍する第22条の3に該当する生徒

(通級による指導を受けているものを含む)

年度 |

合計 |

視覚 |

聴覚 |

知的 |

肢体 |

病弱 |

重複 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成24 |

718 |

46 |

112 |

280 |

184 |

80 |

16 |

平成25 |

633 |

46 |

103 |

211 |

169 |

96 |

8 |

平成27 |

679 |

41 |

111 |

263 |

161 |

99 |

4 |

平成28 |

816 |

63 |

160 |

281 |

216 |

90 |

6 |

平成29 |

671 |

57 |

125 |

227 |

152 |

96 |

14 |

令和元 |

724 |

52 |

116 |

277 |

145 |

121 |

13 |

(平成24年度、25年度、27年度、28年度、29年度、令和元年度の「特別支援教育資料」を基に筆者が作成)

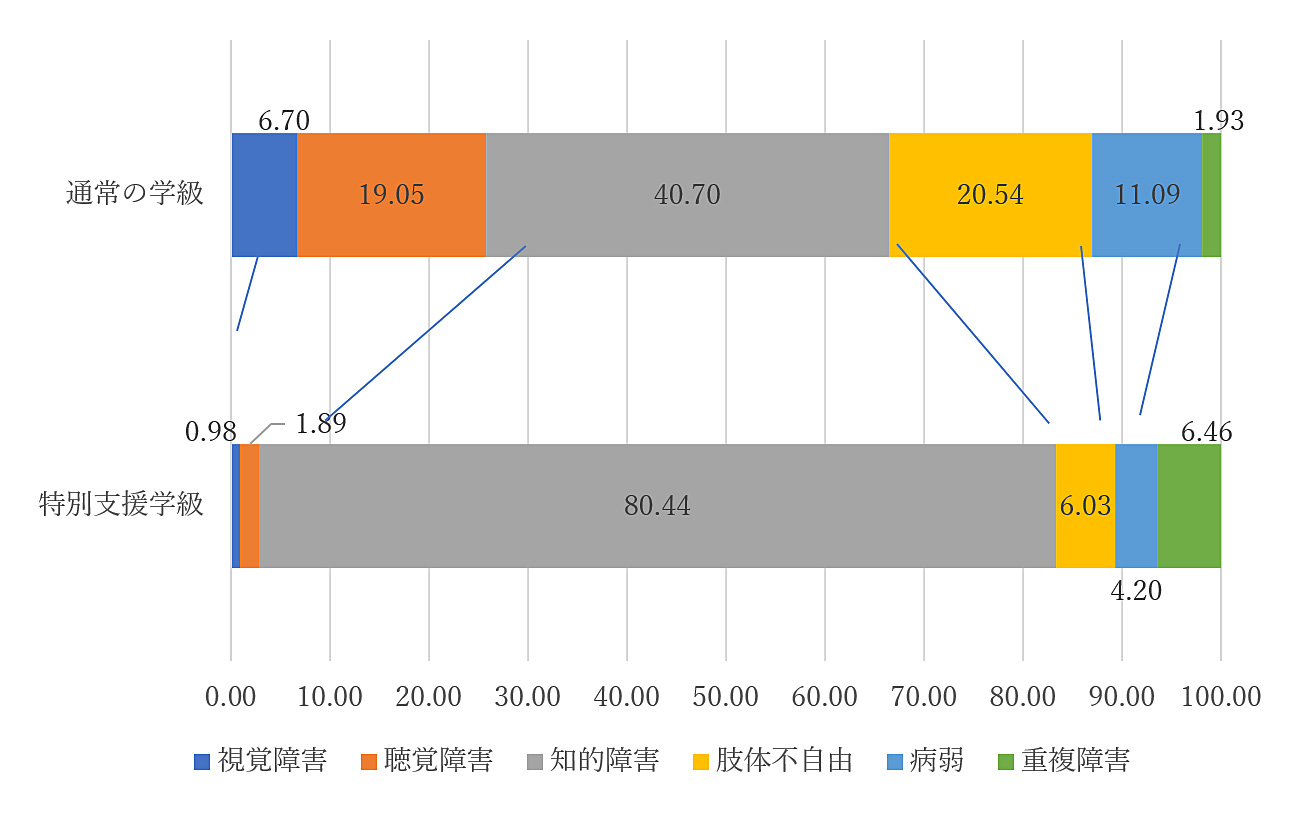

また、障害種別に見ると、特別支援学級では、知的障害の在籍が圧倒的に多いのですが、通常の学級の在籍では、相対的に他の障害種の割合が大きくなっています。参考までに令和元年度の特別支援教育資料から、第22条の3に該当する児童の公立小学校の特別支援学級と通常の学級の在籍状況について障害種別に比較したグラフを図2に示します。

まとめ

日本の学校教育では、「インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である」ことから「小中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある『多様な学びの場』を用意しておくことが必要である」としています。こうした立場から、学校教育法施行規則第22条の3に該当する児童生徒は、特別支援学校や特別支援学級で学ぶことが推奨されているわけですが、実際には、年度によって変動はあるものの、学校教育法施行令第22条の3に該当していても少なからぬ児童生徒が通常の学級に在籍しています。このことが文部科学省の資料から確認いただけたのではないかと思います。共生社会の実現という観点から、こうした実態をどうとらえ、今後どのように展開していったらよいのか考えるきっかけの一つになれば幸いです。

*1:特別支援教育について 特別支援教育資料関連

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/1343888.htm

*2:平成20年度特別支援教育資料(第1部集計編)

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2009/06/30/1279975_006.pdf

*3:「公立小中学校における学校教育法施行令第22条の3に該当する者の数」が障害種別に掲載されている「特別支援教育資料」

・特別支援教育資料(平成24年度)第1部集計編 6(4)

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2013/10/24/1335675_1.pdf

・特別支援教育資料(平成25年度)第1部集計編 6(4)

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2014/05/30/1348287_1.pdf

・特別支援教育資料(平成27年度)第1部集計編

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2016/06/28/1373352_01.pdf

・特別支援教育資料(平成28年度)第1部集計編

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/10/28/1386911_000.pdf

・特別支援教育資料(平成29年度)第1部集計編

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/10/28/1406445_000.pdf

・特別支援教育資料(令和元年度)第2部調査編

https://www.mext.go.jp/content/20200916-mxt_tokubetu02-000009987_03.pdf

なお、平成26年度及び平成30年度については、以下の理由により、除外した。

平成26年度については、障害種別の人数と総計数が合致せず、データの信頼性に不安があるため。

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2015/06/08/1358541_01.pdf

平成30年度については、小1、中1のみのデータに留まっていたため。

https://www.mext.go.jp/content/20200128-mxt_tokubetu01-000004454-003.pdf