学び!とPBL

学び!とPBL

1.啐啄同時

2018年4月、福島市の中学生だった生徒チームは全員高校生となり、活動の再スタートを切ることになりました。札幌新陽高校の生徒たちとの交流で刺激を受けたリーダーたちは「自分たちの力で何か新しいことを始めたい」と言いますが、大学生も入って話し合いをしても同じところをぐるぐる回るだけで、なかなか話を先に進めることができません。しかし、この機を逃すまいと考え、コアメンバーに大人の考えを提案することにしました。

図1 全員が高校生になって久々の再会 私が生徒たちに取り組ませたいと考えたのは、高校生フェスティバルでした。高校生フェスティバルと言えば「愛知県高校生フェスティバル」が有名で、高校生の感覚で楽しいさまざまなイベントを展開しつつ、高校生たちの主張を市民にアピールしていくというもので、30年以上の伝統があります(後にここともつながることになります)。2年生のリーダーの一人に「高校生フェスティバルをやったらどうか」提案すると、「私も福島市の高校生文化祭みたいなことを考えていた」と言います。大人が生徒にやってもらいたいことと、生徒自身がやりたいことが見事に一致し、これまでの滞った空気が一気に消え去りました。

図1 全員が高校生になって久々の再会 私が生徒たちに取り組ませたいと考えたのは、高校生フェスティバルでした。高校生フェスティバルと言えば「愛知県高校生フェスティバル」が有名で、高校生の感覚で楽しいさまざまなイベントを展開しつつ、高校生たちの主張を市民にアピールしていくというもので、30年以上の伝統があります(後にここともつながることになります)。2年生のリーダーの一人に「高校生フェスティバルをやったらどうか」提案すると、「私も福島市の高校生文化祭みたいなことを考えていた」と言います。大人が生徒にやってもらいたいことと、生徒自身がやりたいことが見事に一致し、これまでの滞った空気が一気に消え去りました。

ヒナが卵からかえるときに内側から殻をつつき、親鳥が外からつついてかえるのを助けることを「啐啄(そったく)同時」と言います。生徒と大人が課題を共有する上で、この「同時性」はとても重要だと思います。

2.生徒中心か、教師中心か

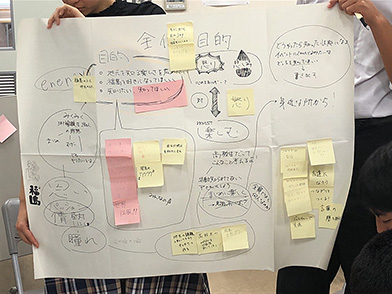

図2 活動の中身を話し合う 探究活動やPBLを考えるときに、常につきまとうのが「生徒中心か、教師中心か」という永遠の課題です。一般的には、教師中心というのは古い考え方で、新しいやり方は生徒中心で行くべきだと認識される傾向が強いと思います。文字通り、生徒丸投げで教師は見守るだけ、生徒たちだけでやり遂げたから「楽しく元気にやっていた、主体的にやったのでよかった」と短絡的に考えられてしまうか、もしくは生徒たちが想定外のことをやり出して、「そこまでやっていいとは言わなかった、やりすぎだ!」と生徒たちとぶつかってしまい、やはり教師が主導するしかないと修正することになります。

図2 活動の中身を話し合う 探究活動やPBLを考えるときに、常につきまとうのが「生徒中心か、教師中心か」という永遠の課題です。一般的には、教師中心というのは古い考え方で、新しいやり方は生徒中心で行くべきだと認識される傾向が強いと思います。文字通り、生徒丸投げで教師は見守るだけ、生徒たちだけでやり遂げたから「楽しく元気にやっていた、主体的にやったのでよかった」と短絡的に考えられてしまうか、もしくは生徒たちが想定外のことをやり出して、「そこまでやっていいとは言わなかった、やりすぎだ!」と生徒たちとぶつかってしまい、やはり教師が主導するしかないと修正することになります。

この、「生徒か、教師か」という問題は、考え方によっては、学校だから生まれてくる問題ということもできます。課題の答えは教師と生徒のいずれかが持っていて、答えを持っている側が主導すべきという考え方です。学校の中では答えは必ずどこかにあるということが前提となりますが、現実社会の中では答えを誰かが持っているとは限らず、むしろないことがほとんどです。つまり、生徒と大人が協力して答えを探さなければならないのです。この、「生徒か、教師か」を乗り越える視点が「社会構成主義」という教育観です。詳細は別の章に譲りますが、自由度が高まるPBLなどを考えるとき、この社会構成主義の視点は非常に重要です。「どこまで生徒が、どこまで教師が」という、生徒と教師のバランスの問題ではないと思います。

3.「福島市を創る高校生ネットワーク」の誕生

図3 高校生の力で福島市を盛り上げるには 高校生フェスティバルをチームに提案すると、全員が賛成してくれました。ただ、自分たちでやりたいことを楽しくやるというだけではなく、これまでやってきた、震災の風評被害を乗り越え自分たちの町を活性化させることを目的にやろうということになります。それなら新しくチームを作って、市民にアピールする方が効果的ではないか、ということになり、「福島市を創る高校生ネットワーク(F-city Creators Network、FCN)」が誕生します。福島市をF-cityとしたのは、福島の頭文字「F」から始まるさまざまなキーワード(例えばFreshやFriendlyなど)を自由にイメージし、福島市の姿を描き出そうとしたからです。

図3 高校生の力で福島市を盛り上げるには 高校生フェスティバルをチームに提案すると、全員が賛成してくれました。ただ、自分たちでやりたいことを楽しくやるというだけではなく、これまでやってきた、震災の風評被害を乗り越え自分たちの町を活性化させることを目的にやろうということになります。それなら新しくチームを作って、市民にアピールする方が効果的ではないか、ということになり、「福島市を創る高校生ネットワーク(F-city Creators Network、FCN)」が誕生します。福島市をF-cityとしたのは、福島の頭文字「F」から始まるさまざまなキーワード(例えばFreshやFriendlyなど)を自由にイメージし、福島市の姿を描き出そうとしたからです。

図4 徐々に課題が見えてきた 福島市は、全国のどこにでもあるような特徴の弱い街と言えます。彼らが中学生のときに福島市の観光ツアーを企画しましたが(vol.17「地域課題に挑む生徒たち②」参照)、そのときに福島市の魅力は何か、メンバーが同級生に尋ねたところ、ほとんどの回答が「ない」「わからない」というものでした。福島市の外の人たちに福島市を紹介しようとしても、何を話したらいいかわからないという人がほとんどでした。町に魅力が少ないのなら、自分たちで魅力を発見する、さらに自分たちで魅力を創り出すことがこの「FCN」の目的となりました。

図4 徐々に課題が見えてきた 福島市は、全国のどこにでもあるような特徴の弱い街と言えます。彼らが中学生のときに福島市の観光ツアーを企画しましたが(vol.17「地域課題に挑む生徒たち②」参照)、そのときに福島市の魅力は何か、メンバーが同級生に尋ねたところ、ほとんどの回答が「ない」「わからない」というものでした。福島市の外の人たちに福島市を紹介しようとしても、何を話したらいいかわからないという人がほとんどでした。町に魅力が少ないのなら、自分たちで魅力を発見する、さらに自分たちで魅力を創り出すことがこの「FCN」の目的となりました。

3年前に市内の二つの中学校の20人から始まった福島市チームの活動は、彼らが市内の15の高校に進むことによって、市内のほとんどの高校をつなぐネットワークができました。彼らがそれぞれの高校で仲間を広げ、FCNの会員を増やし、高校生フェスティバルに発展させることができるのではないか、期待がふくらんでいきました。