情報科プラス(情報)

情報科プラス(情報)

■

CONTENTS

INTERVIEW

小野豪朗 氏(カルビーポテト株式会社)

〜カルビーポテトが描く農業の未来〜

【仕事のしくみ・社会のしくみ】

農業×ICTが実現する社会

BOOK REVIEW

「授業のためになる映画ガイド 厳選9本」

【情報の流儀】

酒井春名 教諭(品川女子学院)

Web限定コンテンツ

情報の流儀+interview >>>Webページ下部へジャンプ

Web限定コンテンツ

ライフデザイン教育「28project」を教育目標に掲げ,実社会とリンクした先進的かつ実践的な取り組みを行う品川女子学院。教育界はもとより,経済界,メディアからも大きな注目を集める同校の取り組みのなかでも,情報社会に関連する多くの学習プロジェクトをリードするのが酒井春名先生です。「社会が変化するなかで,教育も変わらなければならない」と,新しい教育のあり方を探り,さまざまな取り組みをされている酒井先生に,その想いを伺いました。

- Q

- 品川女子学院,そして先生の実践は多岐にわたります。まずは「28project」について教えていただけないでしょうか。

- A

- 「28歳になったとき,実社会で活躍できる女性を育成する」ことを目指して,全校挙げて取り組む教育目標です。具体的には,各教科での取り組みにはじまり,課外授業である「特別講座」,それに文化祭での模擬店を「会社」に見立てて起業する「起業体験プロジェクト」,さらに国際交流(修学旅行)などの学校行事も含まれます。

28projectは,高校課程からではなく,中学課程から取り組み,中学1年次は「地域を知る」,2年次は「日本を知る」,3年次以降は「世界を知る」ことを趣旨として取り組みます。高校課程を含めた中学3年次以降の「世界を知る」の「世界」には,文字通り「グローバル」という意味での世界と,「自分の身の回りの社会」という意味での世界という2つの意味があります。メディアでは「起業体験プロジェクト」や「企業とのコラボレーション」ばかりが注目を集めますが,それは28projectのごく一部であって,「地域を知る」→「日本を知る」→「世界を知る」という一連の流れ,ステップがあってはじめて28projectという学習が成り立つと考えています。

- Q

- なぜ「28歳」なのですか?

- A

- 仕事では,社会に出てさまざまな経験を積み,それを社会に還元できる年齢であること。プライベートでは,結婚や出産という選択肢が生まれるタイミングで,女性にとって「28歳」という年齢はいわば人生のターニングポイントといえる時期です。いずれの選択肢をとったとしても,自分の人生をしっかりと見据え,前に進める人であってほしいという想いが込められています。2014年からはスーパーグローバルハイスクールとして,「学校と社会が連携し,起業マインドをもった女性を育成する」という研究テーマも掲げ,さまざまな学習活動に取り組んでいます。

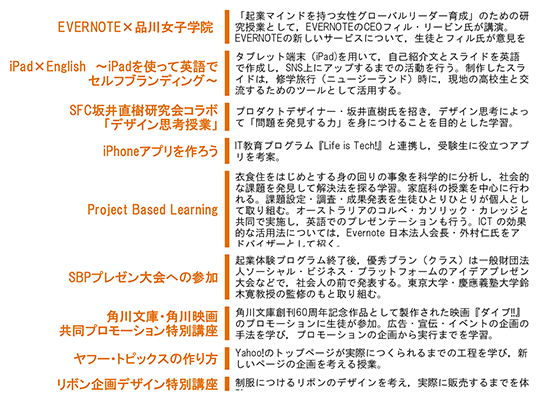

品川女子学院で,情報関連の学習プロジェクトを引っ張る酒井先生。ひと言で「情報関連」といっても,そのテーマ,取り組みは多岐にわたる。過去の取り組みを眺めるだけで,先生の社会に対するアンテナの広さと,バイタリティの強さ,そして,人脈の広さを伺い知ることができる。

品川女子学院で,情報関連の学習プロジェクトを引っ張る酒井先生。ひと言で「情報関連」といっても,そのテーマ,取り組みは多岐にわたる。過去の取り組みを眺めるだけで,先生の社会に対するアンテナの広さと,バイタリティの強さ,そして,人脈の広さを伺い知ることができる。

- Q

- 「起業体験プログラム」とはどのようなプログラムですか?

- A

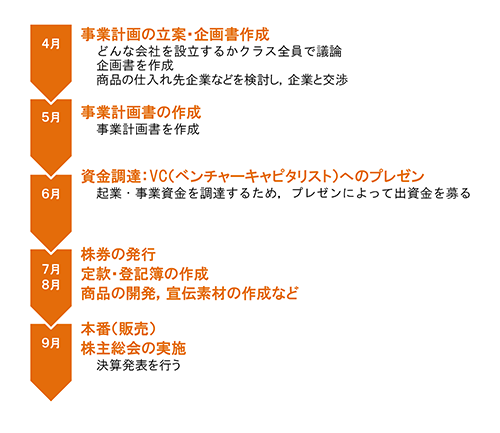

- 起業体験プログラムは,高等部1・2年生(全10クラス)がクラスごとに,9月に開かれる文化祭「白ばら祭」での模擬店を「株式会社」に見立てて起業し運営する学習プログラムです。準備は4月から行い,総合的な学習の時間(以下,総合学習)やHR,夏休みなどを利用して取り組みます。その内容は,実際の「起業」と同じ,本格的な手順を踏みます。まず,事業計画を立案し,企画書を作成したうえで,資材仕入れ先などの企業に生徒自らがコンタクトをとり,交渉します。その後,事業資金を調達するため,設立目的や事業内容,商品・サービスの優位性やコストなどを踏まえて販売計画を立てます。次に,それらの事業計画をもって,投資家の出資を仰ぎます。卒業生や保護者が出資者となりますが,子どもたちは彼らの前でプレゼンし,資金を集めます。それをもとに商品・サービスを開発し,文化祭(2日間)で,販売・実施するという流れです。 文化祭での「模擬店」と聞くと遊びのように聞こえるかもしれませんが,決してそうではなく,保護者の中から会社経営者,会計士,ベンチャーキャピタルなど専門家の方々の協力を得て,「サポート委員会」を組織します。その指導のもと,実際に大人が「起業」するのと同様の,本格的な取り組みが求められます。また,文化祭で終わりではなく,その後,決算報告書を作成し,株主総会を開きます。売上高や税引後利益などの事業結果を発表し,一株当りの配当金も算出されます(編集部注;生徒も一人1口500円の株を購入している)。

起業体験プログラムの大まかな流れ

もともとは家庭科を指導されていた酒井先生。情報科が設置された平成15年度から情報科も指導,現在に至る。

もともとは家庭科を指導されていた酒井先生。情報科が設置された平成15年度から情報科も指導,現在に至る。

- Q

- EvernoteのCEOフィル・リービン氏や,プロダクトデザイナー・坂井直樹氏を招いて,特別講座を開かれています。特別講座とはどのようなものでしょうか?

- A

- 一般に課外授業と呼ばれるもので,中学・高校課程の垣根なく,希望する生徒が受講できる授業です。生徒一人ひとりが社会との接点を持つことで,自分が「どのように社会に貢献できるのか」を知る場として,また,活躍する大人を間近に見ることで,よいロールモデルを得る場として特別講座を行っています。教育活動の一環であること,また社会に貢献する意識の高い個人の方や企業に講師を引き受けていただき,授業を行ってもらいます。

特別講座は,全1回のものから10回程度の長期のものまでさまざまです。わたし個人でいえば,担当するのは年間1〜2本くらい,学校全体では年に20本程度の特別講座が行われています。起業体験プログラムと同じように,メディアでよく取り上げられる取り組みに「企業とのコラボレーション」がありますが,特別講座をきっかけに生まれることもあります。ちなみに,企業とのコラボレーションは教育効果が高いことから,現在は中学3年生の総合学習で全員が取り組むプログラムとなっています。

酒井先生のこれまでの主な取り組み

EvernoteのCEOフィル・リービン氏を招いて開かれた特別講座。子どもたちは,社会の第一線で活躍する人物を間近にすることで,自身の人生を描くうえでの大きな目標,糧を得ることになる。

EvernoteのCEOフィル・リービン氏を招いて開かれた特別講座。子どもたちは,社会の第一線で活躍する人物を間近にすることで,自身の人生を描くうえでの大きな目標,糧を得ることになる。 特別講座の前に,生徒たちにその趣旨を説明する酒井先生。教育界だけでなく,経済界にも幅広いコネクションを持ち,第一線で活躍する人物と協同で授業を組み立てていく。「実社会で輝く人物」として,また「輝く女性」として,生徒にとっての一番のロールモデルは,ほかならぬ酒井先生なのかもしれない。

特別講座の前に,生徒たちにその趣旨を説明する酒井先生。教育界だけでなく,経済界にも幅広いコネクションを持ち,第一線で活躍する人物と協同で授業を組み立てていく。「実社会で輝く人物」として,また「輝く女性」として,生徒にとっての一番のロールモデルは,ほかならぬ酒井先生なのかもしれない。

- Q

- 先生の取り組みを拝見すると,フィル・ルービン氏や坂井直樹氏だけでなく,元文部科学副大臣の鈴木寛氏(現東京大学・慶應義塾大学教授,文部科学大臣参与)や,Evernote日本法人会長・外村仁氏,さらにはオーストリアのコルベ・カソリック・カレッジ,「Life is Tech!」,Yahoo!,角川書店など,さまざまな人物・学校・企業と関わりがあります。どのような経緯でそれらの方々との協同授業が生まれるのでしょうか?

- A

- 特別講座にしても,企業とのコラボレーションにしても,ある取り組みを行うなかで,新たな出会いが生まれ,そこから発展していきます。そのため,結果的に多くの方々と協同することができたという感じです。あえていうなら,本校の校長・漆 紫穂子は人脈が広く,校長から紹介してもらうこともあれば,私自身でいえば,Evernoteの外村仁さんとの出会いは,さらなる出会いを生む大変貴重なものでした。外村さんは,シリコンバレーという情報社会の最先端の場所に身を置き,活躍されている方です。教育に対する意識が高いことでも知られますが,世界から日本の教育を見たときに,これから何をなすべきか,わたしにとって非常に多くのヒントを与えてくれる方です。

- Q

- ADEへの参加も,酒井先生にとって大きなターニングポイントになったと伺いました。もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。

- A

- わたしがADE(Apple Distinguished Educator) Instituteにはじめて参加したのは,昨年(2013年)バリ島(インドネシア共和国)で開催されたアジア・パシフィック圏のグローバル・インスティテュートです。約300名近い教育者が集い,意見を交わしますが,タブレット端末を活用した学習で世界的にも注目されるカルベ・カソリック・カレッジ(オーストラリア)の萩原伸郎先生など,素晴らしい指導者がたくさんいらっしゃいました。彼らとの交流のなかで感じたのは,海外ではタブレット端末が浸透しており,現代の情報社会を生きていくうえでの実践的な学びが数多く行われているということです。たとえば,日本では中学・高校で6年かけて英語を学びますが,読み・書きはできても,肝心の「話す」ことができないといわれます。「情報機器の活用」も英語と同様で,ADEで感じたのは,インドもインドネシアもシンガポールも,日本よりもより実践的な「生きた教育」が行われています。それらを見聞きするなかで,グローバル化が進む情報社会で,近い将来,日本の子どもたちが果たして活躍できる場所があるのだろうかという危機感に近いものを抱きました。と同時に,日本の教育はこのままではいけないと強く意識するようにもなりました。

世界の教育者の取り組みや考えに触れるなかで,タブレット端末の活用に限らず,いま「学習」と「教育」が変わりつつあることを感じます。そんな時代だからこそ,わたしにも何かできることがないか,これまでとは違う「新しい授業」がないか,という想いで授業をつくっています。

ADE参加は,先生に,それまでの取り組みに対する確信と自信を与え,同時に,将来に向けて背中を強く押してくれる貴重な経験となった。「半年後のことはわからない」と常に目の前の課題に挑み,新しい授業をつくりだしていく酒井先生。社会の「いま」と「未来」を見つめ,広く社会とリンクした取り組みを行う酒井先生が,次にどんな授業をしてくれるのか誰にも予想がつかない。

ADE参加は,先生に,それまでの取り組みに対する確信と自信を与え,同時に,将来に向けて背中を強く押してくれる貴重な経験となった。「半年後のことはわからない」と常に目の前の課題に挑み,新しい授業をつくりだしていく酒井先生。社会の「いま」と「未来」を見つめ,広く社会とリンクした取り組みを行う酒井先生が,次にどんな授業をしてくれるのか誰にも予想がつかない。

- Q

- 多岐にわたる取り組みをされていますが,先生の授業のコアな部分はどこにあるのでしょうか?

- A

- 日本の教育は,知識埋め込み型であることは昔から指摘されています。しかし,実社会に出て求められる力は,問題を発見し,それを解決する能力です。答えのない問題にどう向き合っていくか,その力を養うためには,知識詰め込み型の授業ばかりではいけないという意識で取り組んでいます。 また,本校の28projjectは28歳になったときに社会に必要とされる人材を育成することですが,学校における常識が社会の常識と乖離していてはいけない,実社会に根差した「開けた教育」であるべきだという想いで取り組んでいます。子どもたちが卒業して10年,28歳になったときに社会がどのようになっているのか,またそこで活躍するために必要な能力は何かを考え,そこから逆算して「いま教えるべきこと」を踏まえて授業を組み立てます。

- Q

- 品川女子学院といえば,タブレット端末(iPad)をいち早く導入したことでも知られています。授業しかり,タブレットしかり,新しいことをしようとするといろいろ難しいことがあると思うのですが,先生はそれらをいともたやすく実現されているように見えます。その点はいかがですか?

- A

- 決して簡単でも,わたし一人の力でできているわけでもありません。当たり前ですが,何をするにしても先生一人の力では何もできません。たとえば「こういうことにチャレンジしたい」というような思いがあれば,その思いをいかに学校の内部で共有してもらえるかが大事だと考えています。 そんな想いから,いまから1年半ほど前に,指導教科の垣根を越えて,先生方のアイディアや経験を共有するための場として「デジタル教育勉強会」という教員グループをつくりました。現在,20人前後の先生に参加してもらっていますが(全教員数は70名程度),取り組みはじめて1年経った頃から,「学校を変えたい・授業を変えたい」という共通の意識を持てるようになり,先生の間に一体感が生まれてきました。

「『ウチの学校でよかった』と言われる学校でありたい」。そんな想いが,先生の熱い指導を支えている。

「『ウチの学校でよかった』と言われる学校でありたい」。そんな想いが,先生の熱い指導を支えている。

- Q

- 先生は,タブレットとクラウドを活用されていますが,なぜタブレットとクラウドなのでしょうか?

- A

- タブレット端末を活用することで,生徒一人ひとりの状況がわかるようになり,必然的にそれぞれに適した指導が可能になると考えています。また,インターネットにつながっていれば,タブレットを持つことで,文字通りインターネット上の膨大な情報を携帯することになります。

学習環境として,タブレット端末が生徒一人ひとりの手元にあるのが当たり前になるのは時間の問題で,教育においてもそれを持っていることを前提に考えていくほうがいいと思っています。

また,そんな1 to 1の時代に,何ができるのかを模索するなかで,得られたひとつの答えが「生徒の動線を整理する」ことでした。そのために必要なのはプラットフォームであり,生徒から見れば「欲しい情報が入手できる」という機能です。そこで目をつけたのがクラウドです。

わたしがクラウドを活用する最大の理由は,グループ活動で,あるいは他者との協同活動において,コミュニケーションを図ったり,情報を共有する際のツールとして大変優れているという点です。

具体例を挙げるなら,家庭科の授業で「Project Based Learning」に取り組んでいますが,これは先程のカルベ・カソリック・カレッジに加え,シンガポールの学校や慶応大学と共同で行うプロジェクト学習で,生徒が自分で課題を設定し,研究計画をシェアしながら活動します。

このような取り組みを行うとき,生徒の気持ちを解放し,いかに自由に議論させられるかが授業をつくるうえでのポイントになってきます。でも,それを可能にする課題の設定はとても難しく,「なんでもやっていいよ」だと生徒たちは悩むし,課題を与え,誘導しては取り組む意味がなくなります。そんなとき生徒たちにクラウドを活用させると,活発な議論がなされます。クラウド,仮にEvernoteにアイディアや意見をアップするとき,子どもたちはいったん自分の頭の中を整理する必要があります。これがとても重要で,情報を整理する,あるいは,整理された情報を共有することで,新たな問題を発見できたり,さらには議論の発火点となって,思いもよらないアイデアにつながっていったりします。もちろん,クラウドが万能であるとは考えていません。子どもたちは,最初はクラウド上で議論しますが,あるラインを越えると,ネットではなくリアル(対面)でないと議論を深められないことに気付きます。教師が「はい,ここで使って」,「はい,止めて」と指示をしなくても,実際に使ってみることで子どもたちはどこでどう使うべきかを自然と理解していきます。

「タブレットの活用」だったり,「クラウドの活用」というと,ある種,特別な取り組みのように思え,利点や弊害といった「構えた視点」で捉えがちですが,タブレットもクラウドも,鉛筆や消しゴムと同じようにツールの一つにしかすぎないということ。ただ,これまでの取り組みのなかで感じるのは,そうしたツールを活用することで生徒自身が新しい能力を育んでいるということ,また教える側も,これまでできなかった指導を可能にしてくれるツールだということです。

- Q

- 最後に,今後のビジョンをお聞かせいただけないでしょうか。

- A

- 正直,わたしもどうなるかわかりません(笑)。いまがベストでなければならないという意識で取り組んでいます。ただ,「子どもたちの能力をいかに伸ばすか」という点でどんどんチャンレジしていきたいとは思っています。子どもの能力をどう伸ばすかを考えると,これまでの一斉授業では限界があります。社会に合わせて学校教育も変わっていかなければならないし,実際に変わっていっていると感じています。その中で,わたしも新しい授業モデルをつくって貢献したいですね。

酒井先生の準備室+

品川女子学院

「社会で活躍する女性を育てる」という理念のもと,「荏原女子技芸伝習所」として1925年(大正14年)に創立された,中高一貫の私立女子校。女性として自立し,社会に貢献できる人材を育成するための理念「ライフデザイン教育28project」を掲げ,社会と関わりの深い実践的な教育を行う。2014年からは,起業マインドを持つ女性リーダーを育成することを研究テーマに,文部科学省からスーパーグローバルハイスクールに指定されている。生徒数は中高合わせて約1,280名(2014年4月現在)。

正門には,与謝野晶子作詞による校歌の石碑が掲げられる。近代的な校舎が目を引くが,創立89年の伝統を誇る。

正門には,与謝野晶子作詞による校歌の石碑が掲げられる。近代的な校舎が目を引くが,創立89年の伝統を誇る。 生徒数の減少により一時は廃校寸前にまで追い込まれるが,第6代校長・漆紫穂子先生による改革により,人気・実力ともに躍進。独自の取り組みを支持し,県外から子どもを通わせる保護者も多い。

生徒数の減少により一時は廃校寸前にまで追い込まれるが,第6代校長・漆紫穂子先生による改革により,人気・実力ともに躍進。独自の取り組みを支持し,県外から子どもを通わせる保護者も多い。

起業体験プログラムとプレゼン大会への参加

「本来,起業というのは自分の『思い』と『アイディア』から出発し,そのあとに計画や資金面のやりくりをしていくと思うのですが,起業体験プログラムは,在校生やOG,保護者などの限られたマーケットとターゲットを相手に,味方がたくさんいる状態で実施されます。そうすると,どうしても計画や資金面の方法論的な部分に気持ちが入ってしまい,起業に一番大切な『思い』や『アイディア』への意識が弱くなってしまいます」(酒井先生)。そのため,酒井先生は起業体験プログラム終了後,企業理念に重きを置いた指導にも取り組む。その手段として,ソーシャルビジネスで起業を目指す人と,それを応援したい人をマッチングするためのプレゼン大会(*下記)への参加がある。自分たちが社会に向けて行えることは何か,その「思い」と「アイディア」を計る場所として,子どもたちに社会人の前でプレゼンテーションを行わせる。

プレゼンにあたっては起業体験プログラムで立てた企業理念を分析させたうえで,改めて企業理念を考えさせるが,「頭をもっともっとひねって,現状を把握して,自分のやりたいことをクロスさせ,アイディアを出す訓練をさせます。何に対してもその本質を理解し,冷静さと熱意を持ち合わせ,そのアイディアを形にできるようになれれば,どこに行っても通用するだろうと考えています」(酒井先生)。

*社会起業家や NPOリーダーの事業促進をサポートする一般財団法人「ソーシャル・ビジネス・プラットフォーム(SBP)」が主催するプレゼン大会。

起業体験プログラムで生徒が使用するワークシート(一部)

起業体験プログラムで生徒が使用するワークシート(一部)

全文はこちら >>>

起業体験プログラム終了後,情報科の授業で起業理念を検証する際のワークシート。ワークシート作成にあたっては,下記のような点に留意したという。

起業体験プログラム終了後,情報科の授業で起業理念を検証する際のワークシート。ワークシート作成にあたっては,下記のような点に留意したという。

企業とのコラボレーション

企業とのコラボレーションは,現在は中等部(3年生)が全員受ける正課の授業となっているが,特別講座や各教科での取り組みとして行われることも多い。写真はこれまで生徒たちが実現した商品のごく一部。右からポッカコーポレーションとの共同開発による「桃恋茶(ルビ:とうれんちゃ)」(桃の香りの烏龍茶),岩塚製菓との共同によるお菓子「ペパっと」と「乙女ふわっと」,サンヨー食品との共同によるサッポロ一番「トマリアーナ」。