学び!と美術

学び!と美術

前回、膳所高等学校のアール・ブリュット(※1)に関する授業の内容を「問い」という視点から紹介しました。一方で、あの実践は、「じゃあ、私たちはどうすればいいのか」という疑問も残します。私自身、2年前に「アール・ブリュットの鑑賞実践報告(※2) 」をしたにも関わらず、腑に落ちないままでした。

その答えを考える場を、若者たちが与えてくれました。少しばかりのヒントも得たので、そのことを報告します。

「ワークショップお願いします!」

教育現場や福祉の現場に立ちながら作家活動をする若者たち(※3) から、ある日突然、「展覧会で鑑賞のワークショップをしてほしい」と依頼が来たのは、3カ月ほど前になります。

展覧会の名称は「全部はみえない展(※4) 」、小学1年生から大人までの、障害のある人たち、子どもたち、現役の現代美術作家など約25名の作品をキャプション、作品名、作家名なしで展示するそうです。来場者の鑑賞活動が展覧会の重要なテーマで、パンフレットにはこうあります。

彼等彼女等の作り出す表現を鑑賞する中で美術教育や障がいのあるなし、年齢やキャリアを超えて「魅力的な作品とはなんなのか」という普遍的な問いを鑑賞者自身が再考する場になることを願います(※5)。

展覧会の主眼が、中身(つまり何を見せるか、何を研究したか)ではなく、鑑賞者にあるのです。自分で感じ考える経験を通して、鑑賞者自身の変化をねらっているのでしょう(※6) 。

そういうデザインは「好き(^^)」です。デザインというのは、本来その受け取り手の行為に働きかけ、現実を変えるものだと思っているからです(※7)。

彼らが言うには、美術には「教育的な側面」「作業療法的な側面」さらには「美術的な側面」があるけれども、ともかく鑑賞で何か変わるんじゃないかと、そんな場をつくってみたい、それで調べるうちに私にたどり着いたということでした。

「う~ん、、、私を選んだのは間違いかもしれないぞ、、、」と思いつつ、「日頃の仕事や実践を通して感じている疑問を解決したい」という姿勢に共感して引き受けてしまいました(ああ、無謀、、、)。

「そうはいっても、鑑賞するのは大人だ、、、」

さて、当日。大した準備もせず、ワークショップ会場に向かいました。作品に対する先入観がない方がいいと思いましたし、一人の観客として来場者と一緒に驚いたり、感じたり、考えたりしたかったので、、、いえ、本当は行き当たりばったりです。「始めれば何とかなるか~」という九州人のノリです。主催者さん、ごめんなさい(^^;)。

会場に行くと、6畳ほどの空間に、B5からA3程度の小品が壁一面にびっしりと展示されていました。第一印象は「無理な大きさで大人の好みで作られた大作がない」「これでもかこれでもかという作品がない」というものでした。つまり、いい意味で圧倒されないのです。アール・ブリュット展などに伺うと、それはそれで素敵なのですが、とても圧倒されるのです。圧倒しないといけないというか、、、。そんな「美術のドグマ(美術固有の信念)」みたいなものを感じて苦しくなることがあるのです。

キャプションも、作品名も、作家名もありません。作品以外、まったく情報はありません。そのような方法はこれまでもいくつかの美術展で行われていますが、大作や名作などの文脈で構成されています。「全部はみえない展」は、小品ということだけでなく、画材や支持体も画用紙や水性ペンなど普通に手に入るもので制作されているので、プロなのか小学生なのかが本当に分からない状態になっていました。

ただ、「境界を問い直したい」って言っても、見るのは大人です。「美術館に行って、美術にとらわれないように鑑賞しましょう」というのはある意味で矛盾を抱えています。様々な概念を学習して世界を意味づけている大人に、「あなたの頭の中には『境界』があるのですよ、概念にしばられていますよ」というのも難しいでしょう。世界が分節化されていない子ども、つまりそもそも境界がない子どもだったら可能かもしれませんが、もう子どもではない大人にいまさら子どもに戻れと言っても無理な話です(※8)。

「ワークショップ、スタート!」

まあ、いろいろ考えてもしょうがないので、ともかく鑑賞活動から入ることにしました(※9) 。

(1)「大事なもの交換」をして自己紹介します。身に着けている大事なものを隣の人と交換して、お互いに「大事な理由を探り合う」という鑑賞活動のウォーミングアップです。

(2)一枚の絵で「対話型鑑賞」をします。定番の方法ですが、いろいろ意見を述べることを通して、目の前の絵の「見え」が変化していくので、それを体験してもらいます。

(3)次は「感覚の詩」です。数名のグループをつくって、取り上げた絵(※10)から「聞こえるもの」「匂うもの」「味」「手触り」そして「見えるもの」の5つを出し合い、一つの詩にまとめます。その詩を読み上げながら、絵を見ます。例えば、以下です。「ゴツゴツ ザラザラ 土の匂い 石たちの相談 鉄棒の味」「ゴロゴロ ビリビリ 土属性 味気ない土の味 3つのシーンの息苦しさ」。「絵を見ること」とは、当人が気付かずとも「自分の体全体の感覚を働かせていること」ですから、それを自覚してもらうねらいです 。

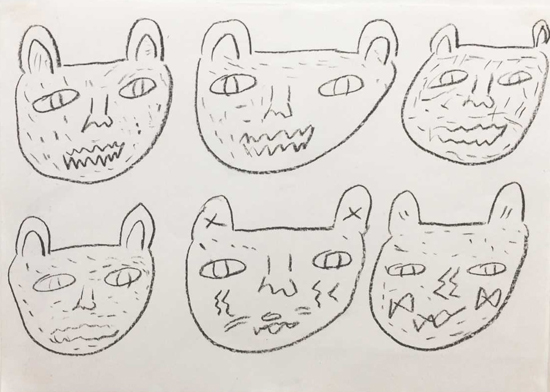

(4)最後に「抽象―具象」です。概念を問うアクティビティです。一本の線の両端の片方に「抽象」、もう片方に「具象」と書きます。次に取り上げた(※11)絵を見た第一印象で、その直線状のどこに作品が位置付くかを記入します。最初の位置は人それぞれです。例えば、「6つの顔が並ぶところに抽象性を感じた」ので抽象よりの人もいれば、「無表情に見えたけれども、よく見ると表情が豊かだ」と具象寄りの人もいます。次に、位置づけた理由を発表し合って、さらに作品の若干の背景情報を得た後に、作品の位置を再考します。位置が変わらない人もいれば、大きく位置が変わる人もいます。このような活動によって絵が概念で鑑賞されていること、それが可変的であることを体験します。

このように書くといかにも計画的な感じですが、広さや参加者の数、私のノウハウなど、その場所で可能なことは、この程度だったというインプロビゼーション(Improvisation=即興)です。

4つの鑑賞活動が終わった後に、30分程度の簡単な講義を行いました。まず、滋賀県立膳所高等学校のアール・ブリュットに関する学習を紹介しました。ポイントは二つです。

- 「新聞記事や論文等の資料」「講師の先生や生徒同士の対話」「実際の制作活動」という三つの資源をもとに自分の「問い」を発展させる学習だったこと。

- 生徒たちの「問い」が「アール・ブリュットとは何を意味しているか」という素朴な問いから「アール・ブリュットという枠組みは私たちにとって必要か」という本質的で永続的な問いに発展したこと。

この膳所高校の学習から導き出せる教訓は、「私たちは大人である以上『問い続ける』ことでしか境界を問い直すことはできない」という点です。ただ、「問い続ける」というのも酷な話です。

次に、子どもが大人とは違う感じ方や考え方をしている具体例、子どもの鑑賞の三大特徴「体全体で見る」「体験で見る」「論理的に見る」の解説を行い、子どもの鑑賞の具体について紹介しました。

子どもは、まるで作品と同化するかのように、全身の感覚を働かせて作品を見る傾向がある。子どもは文化に染まりきっておらず、彼らの周りの世界は不思議に満ちている。常に限られた自分の知識や経験を総動員しながら世界を見つめ、意味を見つけ、その都度価値づけながら生きている。自分のこれまでの経験を再構成し、自分の生き方を作り直し、これからを見つめている(※12)。

先ほどの鑑賞活動と結びついているので、「気づいていないかもしれないけれど、実は大人も子どもと同じように鑑賞している」という話になります。

とりあえずの現在地

ワークショップを通して、作品と対話したり、アクティビティしたりするうちに、キャプションのない違和感は取れていました。また、参加者が、どれが作家の作品か、障害者の作品かなどに興味を持っているようにも見えませんでした。目の前の作品と相互行為する鑑賞活動に没頭し、いつの間にか境界が失われていたということかもしれません。それは、参加者の声に表れていましたが、司会をする私も同様でした(※13)。

それは感覚的というより事実で、ワークショップが終わってから、私は間違いなく小学生の絵だと判断して用いた作品が、実はプロの作家だったということがありました。長年児童画にかかわり、「子どもの絵の見方(※14)」という本を出しているのに、、、。案外、自分が能力だと思っていることも、画材や大きさ、場などのデザインを変えられてしまえば、役に立たないのかもしれません。

「『境界』のない『場』をつくりたい、そこから何か生みだしたい」という、主催者のねらいは成功していたと思います。今のところ「私たちはどのようにアール・ブリュットや美術に向かうべきなのか」という問いに対する答えは、以下のようなものです。

(1)大人である以上「問い続ける」

(2)鑑賞を通して「子どもに戻る」

「境界を超えるために、常に「問い続ける」ことも大事だけれど、作品を鑑賞することそのものが「子どもだ、プロだ、障害者だ」という枠組みを忘れさせてくれるということです。単純かもしれませんが、「鑑賞」という行為は本来そういうことなのでしょう。

写真は、会場前の舗装道路の路面です。大人にとっては、ただの路面です。子どもはときおり、道端に座り込んで見つめています。親に「なぜ?」と聞くこともあるかもしれません。その子どもに戻るためには、「鑑賞」すればいいのでしょう。「なんでこの路面はこのような形をしているのだろう」「なんで交互にずれているのだろう」「なぜ色の違うブロックがあるのだろう」。何かのきっかけで路面と対話すれば、境界が溶けて、世界を楽しむことができそうに思うのです(※15)。

※1:アール・ブリュットの定義については前号学び!と美術<Vol.68>「「問い」から考える「主体的・対話的で深い学び」」を参照。

※2:学び!と美術<Vol.44>「アール・ブリュットの鑑賞実践報告」を参照。

※3:全部は見えない展実行委員会 村松祐樹、工藤春香、岡野珠里、内田百合香

※4:詳細はhttps://twitter.com/new_exhibition

※5:全部は見えない展実行委員会「全部はみえない展 BOOK(会場用パンフレット)」より。

※6:海外の美術館の学芸員もよくそう言います。「来館者に変化を及ぼさなければ私たちは何もしたことにならない」など。

※7:展覧会は一種のデザイン。「デザインには、物理的な変化が、アフォーダンスの変化が、ふるまいの変化が、こころの変化が、現実の変化が伴う。」(有元典文 岡部大介著「デザインド・リアリティ―半径300メートルの文化心理学」北樹出版2008)。

※8:2005年から講演で自己紹介代わりに使っていますが、大人は私がよく使う喩えのように「『ピ力ソ』と『学力』の共通点は?」という問いに引っかかってしまいます。答えは「カ」で、カタカナ列や漢字列が分かる大人ほどひっかかります。(初出は奥村高明「子供の絵の見方~子どもの世界を鑑賞するまなざし~」東洋館2010)。あるいは、美術館では、通気口やコンセントなど、思いがけないものを鑑賞したり、のぞき込んだりします。そのような姿は、美術館の文脈が分かる大人から生まれません。

※9:アクティビティについては、学び!と美術 <Vol.34>「探求的な鑑賞~探究活動を基盤とする美術鑑賞「Inquiry Based Appreciation」」2015.06.10を参照。グッゲンハイム美術館エデュケイターのシャロンの実践を参考にしています。その他に学び!と美術 <Vol.30>「これからの美術鑑賞」2015.02.10、学び!と美術 <Vol.33>「これからの美術鑑賞~「文脈」と鑑賞教育」」2015.05.11。

※10:村松佑樹の作品 たまたま取り上げただけなのですが、後で主催者の作品!と分かりました。

※11:中山恵美子の作品

※12:筆者の講演スライドから。

※13:エビデンスは参加者の感想しかありませんが、例えば「美術鑑賞について感覚的な思い違いをしてた自分に気がついた。グループワークがすごくわかりやすくて楽しかった。鑑賞のことをなんにもわかってない自分。壁には最高な絵がいっぱい。子どもも大人も平等に、いい緊張感。素敵でした。」「文脈で作品を見るという鑑賞とは別に、問い続けることによって前者で起こりがちな凝りを打破していく鑑賞方法があることをWS中に実感できてよかった。自問自答以外のすべを知らなかった為、他者とのコミュニケーションの取り方を工夫すれば『問い』のバリエーションもより豊かになることを知った。」など。

※14:前掲注8

※15:そういえば、私は以前から「美術館には一枚だけ子どもの絵を紛れ込ませればいい、そうすれば大人の文脈で見たまま、キャプションに近づいたときに子どもの作品であったことに気づかされ、自分の『美術館に美術を見にきている』という概念をいっぺんに問い直せるのに」と言ってきました。賛同したのは国立新美術館館長だけでした。美術館は研究発表の場でもありますから、そんないたずらをする場所ではないことは分かりますが、誰かやってくれないかなあ、、、。