学び!と美術

学び!と美術

日本体育大学 教授 奥村高明 先生

日本体育大学 教授 奥村高明 先生 筆者

筆者

はじめに

今回は私、東京学芸大の西村德行が、奥村高明・有元典文・阿部慶賀・編著「コミュニティ・オブ・クリエイティビティ ひらめきの生まれるところ」について編著者の一人である奥村先生にいろいろ話を聞きたいと思います。

今回は私、東京学芸大の西村德行が、奥村高明・有元典文・阿部慶賀・編著「コミュニティ・オブ・クリエイティビティ ひらめきの生まれるところ」について編著者の一人である奥村先生にいろいろ話を聞きたいと思います。

なんで「ひらめき」?

私はクーベルタン(※2)の例を出して、全体がないと天才は存在しないと述べています。クーベルタンは山の喩えを持ち出して、人々の健康のためには、多くのスポーツに親しむ人がいて、一部に専門的にスポーツする人がいて、その頂点にトップアスリートが必要だと言っています。トップアスリートも、まちの人々も、すべて大事なんですね(※3)。それは、体育の世界ではスポーツマネジメントとして、わりと共通理解されていますが、図画工作とか美術とかは、作家の天才性、個体主義的子どもの創造性とか、過度に重宝しすぎるきらいがあるとは思っています。

アートについても同じ見方はできます。マルセル・デュシャンは、ずいぶん前に、芸術家だけで創造活動を完遂することはできないと言って、アーティストと普通の人が同じ地平でつながっていることを指摘していますよね(※4)。

同じように長期の鍛錬によって育まれた創造性というのがあったとしても、それは即興的で個人的なひらめきと切り離せないでしょう。それが「ひらめき」という日常的な言葉を用いた理由の一つですね。

それに、とびぬけた天才という「個体主義」的なとらえ方をすると、それは教育では応用のできない話になってしまいます(※5)。天才だけを育成するために学校教育が行われているわけではないですよね。クリエイティビティが天才の個体内にあるというのは、どうにも実際の教育現場でやっていることとは、そぐわないでしょう。学校教育という実践からも、市井の人々の姿からしても、創造性を行為的に表した「ひらめき」という言葉を選んだのが二番目の理由かな?

図画工作・美術と「ひらめき」

編集の過程でも「図画工作とかアートとかが得意なところじゃない?」と再三、話題になりましたね。この本は全教科、学校教育以外もターゲットにしているのですが、図画工作・美術の事例がたくさん載っているのはそういうわけです。

すると、出版したばかりの本を前に申し訳ないのですが、同じ理由で「ひらめき」も理解されないというか、学校現場や人々が「ひらめき」を大事に思うことはないんじゃないかと思うんですけど……。

つまり、最初は編著者自身が「ひらめき」自体を評価してなかったので「ひらめきが学校で重視されていないことは問題だ」と主張するつもりはないですね。本書は「私たち自身がひらめきの大切さが分かってなかった」という宣言かもしれない(笑)。

でも、今は、普通の人が「ひらめき」なんだよって変わりました。本書の用いている言葉で言えば「ひらめき」は「リ・クリエーション」、「ひらめき=創造性」というよりは「ひらめき=再創造」と言い換えてもいいかもしれません。

教師にとって、子どもたちの発想などはある程度想定できますが、その子たちにとってははじめての経験であり、子どもたちにとっては大切な発見や気付きです。そんな場面に出会うことを、私たち教師は楽しみにして授業をしています。教員間で、そんな場面を紹介し合うこともたくさんあります。私たち教師はそんな場面に出会うために教師をしているのではないかとすら思いますね。

ただ、もう一つの視点として、教育課程としての図画工作というのもあります。図画工作・美術は単独の教科という役割があるだけではないという意味です。例えば、先日「図画工作のプログラミンングについて考えないといけないので困っているのですが……」という質問がきたのですが、「『図画工作のプログラミング』を考えるのではなく、『プログラミングに図画工作を』って考えたらいいんじゃないですか?」と答えました。相手は喜んでいましたが、図画工作には図画工作の教科特性がありますから何でもかんでも取り込むわけにはいきません。でも図画工作の「ひらめき」が教育課程に役立つとすれば、それは本書の願いでもありますね。

ひらめきをめぐる対談は、さらに深まり、本書の核をなす「縁起」の話へと続きます。(次回は12月に掲載予定です)。

■新刊のお知らせ

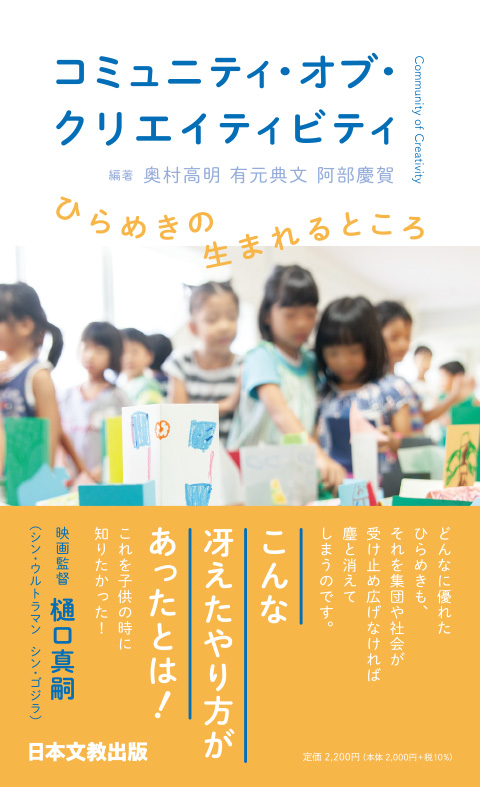

コミュニティ・オブ・クリエイティビティ ~ひらめきの生まれるところ~

コミュニティ・オブ・クリエイティビティ ~ひらめきの生まれるところ~

編著:奥村高明、有元典文、阿部慶賀

<学び!と美術 関連リンク>

■奥村高明先生と有元典文先生との対談

・Vol.98 対談:生存価としての図画工作・美術

・Vol.99 対談:ともにかなでる教育実践

■奥村高明先生が阿部慶賀先生の書籍を紹介

・Vol.103 「ひらめき」が生まれる授業

東京学芸大学教職大学院准教授

1971年、京都市生まれ。都内中学校、筑波大学附属小学校を経て、2014年より現職。専門は美術科教育学、鑑賞教育。日本文教出版小学校図画工作科教科書編集委員

※1:「「ひらめき」って結局のところ個人の主観的体験でしかなくて、それはある種の錯覚みたいなものではないかということは、心理学の世界でもわりと合意を得られていますね。」奥村高明・有元典文・阿部慶賀 編著「コミュニティ・オブ・クリエイティビティ ひらめきの生まれるところ」日本文教出版 p24

※2:ピエール・ド・クーベルタン 1863~1937。近代オリンピックの父と呼ばれるフランスの教育者。

※3:「百人が体育をおこなうには、五十人がスポーツをおこなわなくてはならない。五十人がスポーツをおこなうには、二十人が専門のスポーツに専心しなければならない。二十人が専門スポーツに専心するには、五人が素晴らしい技能を完成する能力をもっていなければならない」 前掲註1 p32

※4:デュシャンについては「学び!と美術 <Vol.114> 美術鑑賞の現在地 後編(2010~)第2回「ビジネスと美術鑑賞(1)」」2022、https://www.nichibun-g.co.jp/data/web-magazine/manabito/art/art114/

※5:個体主義については、前掲註1 用語解説 p236及び「学び!と美術 <Vol.98> 対談:生存価としての図画工作・美術」 https://www.nichibun-g.co.jp/data/web-magazine/manabito/art/art098/ を参照。