なぜ、図工で「体操」?

西村:最初は、宮内先生の「子どもたちはいろんな気持ちを抱えて図工室にやってくる」というお話がスタートでしたよね。

宮内:そうですね。例えば月曜日の1・2時間目はまだまだ気分が乗っていなかったり、休み時間に友だちと大喧嘩してものすごく泣いたあとで来たり。だから、一回気持ちをリセットできるような体操があるといいのかなと思いました。

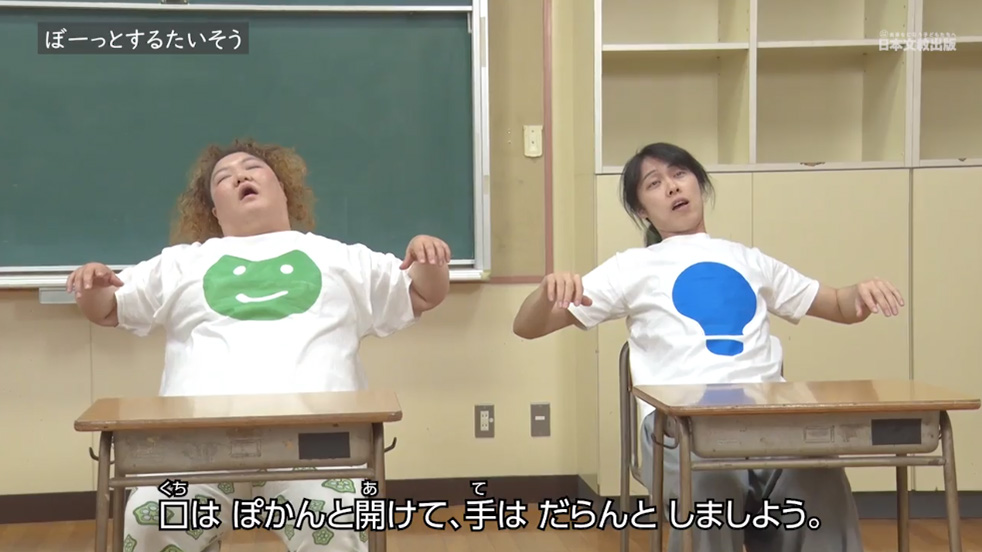

西村:私は「ぼーっとするたいそう」が好きで、革命的だなと思います。学校生活で、「ぼーっとしましょう」って言われる場面ってないじゃないですか。普通は、ぼーっとしていたら怒られますよね(笑)。でも今は小学生も忙しい。なので、ぼーっとする時間をあえてとる、というのは切り替える意味でも実はとても大切だと思います。「なやむたいそう」もそうなんですが、今すぐ答えを出さなきゃ、やらなきゃ!じゃなくて、自分のペースでいいんだって思えて、子どもたちが楽になれる気がします。

ぼーっとするたいそう

近藤:悩むことを肯定する、ってことですよね。むしろ、大いに悩もう!と。

宮内:悩むの大事ですよね。材料はどれがいいかな、って選んだり。

西村:「いいこと考えた!」につながりますよね。「試行錯誤しなさい」って言われても、子どもたちはピンと来ないですし。ずこうたいそうは、今まで先生方が「言葉」で伝えようとしてきたことを、違う方法で子どもたちに伝える新しい提案だと思います。投げかけをしたり、モノを見せたり、これまでいろいろな方法で伝えようとしてきたことと、内容は変わらなくて。まずは、子どもの心が動かないと始まらない。だから、心を動かすために、まずは体を動かしてみる。そこに特化したのがずこうたいそうなのかなと思います。

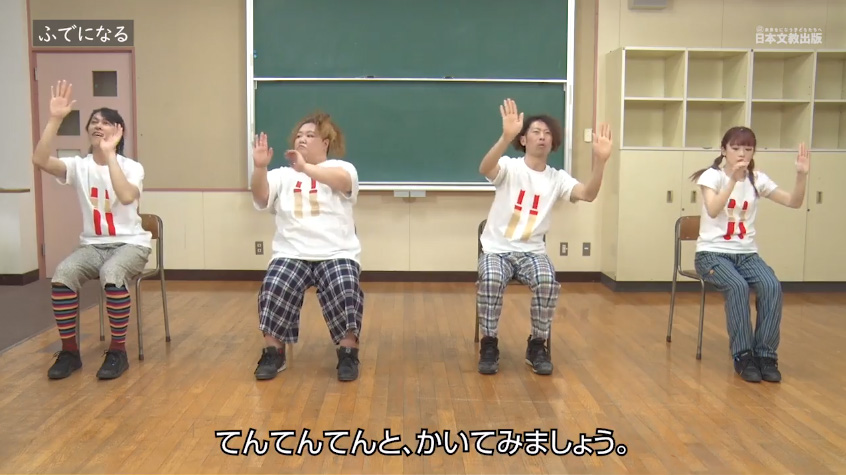

「筆になる」と、体も心もほぐれていく

ふでになるたいそう

近藤:仕事でワークショップや振付をしているときもそうなんですけど、すごく緊張していて体がガチガチになっている人に、いくら外から「力を抜け!」って言っても、絶対に無理なんですよね。でも、道具である筆をもつと、途端に気持ちが楽になって、スーッと体が動いたりします。「自分が筆になる」っていうのは、自分の気持ちを大きく変える仕掛けのようなもので。自分の中にイメージが持てると、体の芯から力が抜けていく感じがします。

西村:やってるうちに、子どもも筆になっちゃうんですね。ちっちゃい子がミニカーで遊んでいるとき自分もミニカーになっている、あれと同じですね。

近藤:そうそう。「筆」っていうのもポイントで、「えんぴつ」だとやっぱり違う。硬いイメージがありますからね、鉛筆は。筆は動き自体にカドが立たないというか。緩やかに、しなやかに動き出せそうな感じがします。

宮内:そのお話を聞いていて思い出しました。体を使うのが苦手で、ホチキスでちゃんととめたりする動作が難しい子がいたんです。その子がある日、筆を持ったことで力が抜けて、すらすら~ってかけるようになったんです。筆は優しい道具だったんだなぁって気が付きました。

筆をもつことで、体の力が抜けた子どもがかいた作品。

筆をもつことで、体の力が抜けた子どもがかいた作品。

近藤:よく、インタビューなどで「振付をどうやって考えてるんですか?」って聞かれるんですけど、最初から確定しているわけじゃなくて。例えば「雨」を表現しようとしたときに、なんとなく手や体を動かしていって、「あ、この動きがいい!」みたいな感じで、不確定要素の中からふわっと出来上がる感じなんです。粘土をぐにゅぐにゅやってるうちになんとなく形やイメージが生まれてくるのと似てるかも。頭の中のふわっとしたイメージを、立体に、体に、落とし込んでいく感じ。体を動かすってこと自体に、創作がいっぱい含まれていると感じます。

西村:自分の中でいろいろイメージして、こういう意味があるかもしれない、って自分で世界をつくっていくところが、図画工作と同じですよね。筋道を立てて考えたりつくったりするのもいいけれど、やってみてやっぱり戻ってもいい。そこも大切にしたいですし、子どもたちに伝えたいですよね。

近藤:そこで「なやむたいそう」ですね(笑)

一人ひとり違う動き、だから「優しい」体操

宮内:たいそうをつくっていく過程で、これ実際に40人でやったらどうなるのかな?って想像が膨らんでいきました。子どもたちは、誰を見ながらやるのかな?って。映像なのか、友だちなのか、先生なのか。仲のいい子が隣にいたらまた変わってきそうですし。

西村:場の設定も影響しそうですよね。全員先生の方を向いているのか、となりの友だちや班で向かい合っているのか、とか。

近藤:いきなり「映像を見てやってみよう」となると、置いてけぼりになる子どももいるかもしれない。先生が「ぼーっとするって、どんな感じ?」とか問いかけて、それぞれ思い付く動きをやってみるといいかも。映像はどうしても一方通行な情報になってしまいがちなので、もっと応答的な関わりが生まれるといいんじゃないかな。子ども同士で見せ合ったり、教え合ったりするのもいいですよね。

西村:そもそも「ずこうたいそう」は「体操」なのに一人ひとり違う動きですからね(笑)。近藤さんのナレーションからイメージを広げて、自分なりに動きをつくりだしていくわけです。それって優しい体操ですよね。

近藤:そうそう。映像の中で見せている動きは、正解とか完璧なものとかでは決してなくて。登場している人の動きもあえて揃えてなくて、みんなバラバラ。この映像をきっかけにして、実際に教室や図工室でたいそうをやってみて、そしたらこんなたいそうが生まれました!みたいな反応があったらぼくはすごく嬉しいです。

宮内:あなたのずこうたいそう募集します、いいですね(笑)こんな動きになりました、とか見てみたいですね。

西村:いいですね!ずこうたいそうは今までとは違う新しいアプローチなので、先生方も最初は「これは一体なんだ?」とびっくりされるかもしれませんが、まずは研修などで体験してほしいですね。