ほんとだ(写真を撮る)。

学び!と美術

学び!と美術

ことの発端は、社内での小学校社会編集部(小社編集)と小学校図画工作科編集部(小図編集)の会話。「社会科って、見えることから見えないことを考える教科なんですよ」と小社編集者。「え、そうなんですか。図工も見たことから想像を広げていくことを大切にしてるんです」と小図編集者。そこから言葉を交わすうちに、「社会と図工って、実は、もっといろいろなところがつながっているのかも?」という思いが芽生えてきました。「今度一緒に何か企画しませんか?」と勢いで提案したところ、小社編集からも「ぜひに!」との返事。それが今回の「学び!と美術」です。

教科のイメージから生まれる無意識の壁

教科書をつくるときには学習指導要領で定められている「教科等における見方・考え方」を基に教材(題材)を考えていきます。常にその教科の見方・考え方を念頭に企画を練るあまり、編集者は「社会ならこう考える」「図画工作だからこうなんだ」と無意識にある種の凝り固まった思考に陥りがちです(自戒を込めて……)。

各教科等における見方・考え方とは |

|---|

(引用「小学校学習指導要領(平成29年告示) |

(引用「小学校学習指導要領(平成29年告示) |

しかし、学習指導要領では「

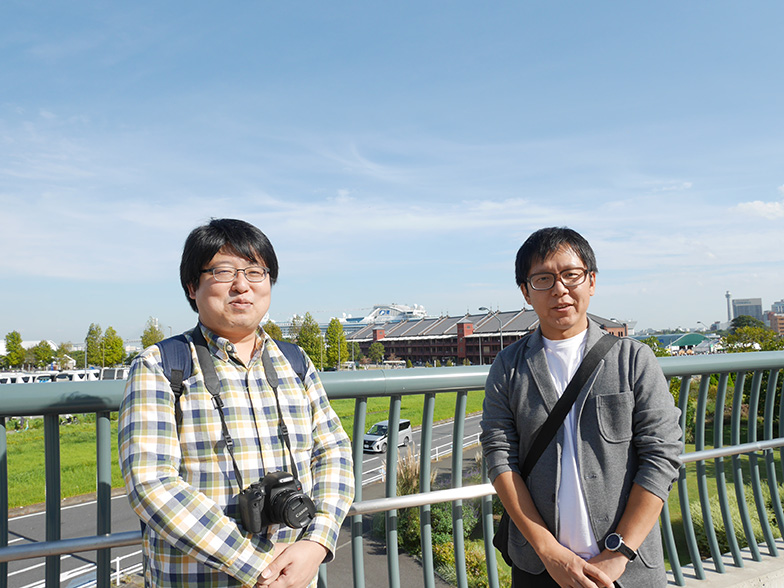

今回の企画に快く参加いただいた先生お二人。

今回の企画に快く参加いただいた先生お二人。

市川寛也先生(写真左/日文教科書「図画工作」著者)

笠谷直人先生(写真右/日文教科書「小学社会」著者)

そぞろみ部とは |

|---|

『形 forme』No.309~320で市川先生が連載されたシリーズで、現在は日文図画工作科ブログ「図工のあるまち |

横浜のまちをそぞろ見る

今回は、テーマを「港町」に設定し、場所は横浜を選びました。出発は馬車道駅。

笠谷先生と市川先生が一緒にそぞろ歩くことで、「社会的事象の見方・考え方」と「造形的な見方・考え方」の両面から、いつもの場所やよく知られている観光地を捉え直すことができそうという期待半分、全くそりが合わなかったらどうしようという不安半分……。

とにかく、二人のあとをついて行ってみましょう。

社会も図工も「まず見る」から

テーマ「港町」ということで、馬車道から港のほうに向けて歩き始めました。海が見えてきたところで、朽ちた係船柱(ロープを使って船舶を岸壁につなぎとめるもの)を発見。

ここから先が新しい埋め立て地になるんですかね。

どうなんでしょう。ちょっと確かなことは分からないですね。

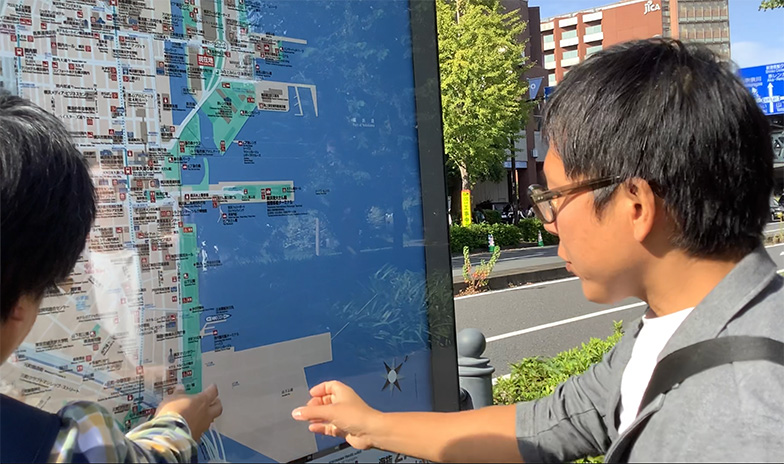

そこから少し歩くと、地図がありました。すると、笠谷先生から横浜に関するいろいろなお話が。

横浜に赴任したときに学習したのですが、むかしは大岡川に沿ってずっと南太田のほうまで海岸になっていたらしいです。そこにあった浜が、横に長かったことが、「横浜」の由来らしくて。

(一同 「へぇ~。そうなんですね~!」)

江戸前期、まだ横浜村だったときに、吉田勘兵衛さんという方が私財をなげうって水路を引き、埋め立てをしたそうです。

相当な埋めっぷりですね(笑)。

ですね(笑)。当時は食料難で、米をつくるための土地が欲しくて埋め立てたらしいです。それから、だんだん居住地として使われるようになりました。

そこから時を経て、幕末から明治初期にかけて、横浜港の開港に伴い、日本人の出入りを取り締まるために関所が設けられて、海側が関所の内側で「関内」、陸側(伊勢佐木町側)が「関外」とされたということです。

(一同 「へぇ~。なるほど~!」)

「横浜」「関内」の地名の由来に一同納得し、吉田勘兵衛さんの偉業に思いを馳せながら、さらに港のほうへそぞろ歩きます。

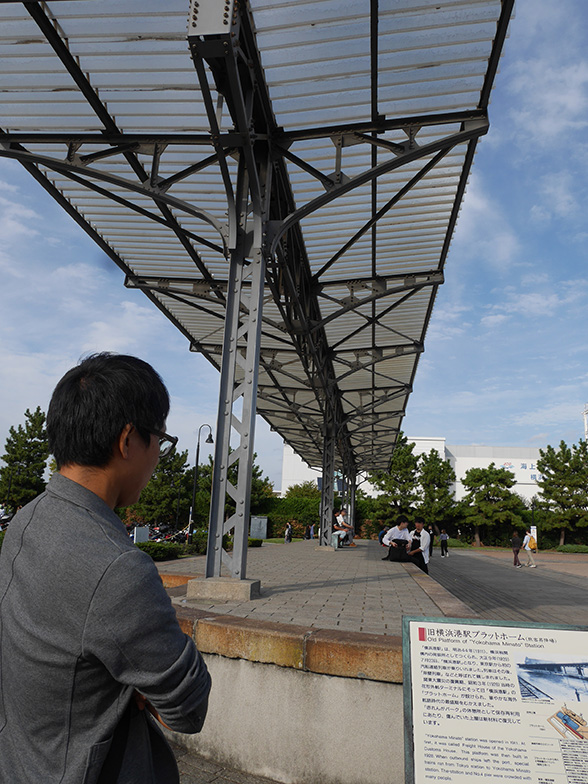

駅のプラットフォームらしきものを発見。

駅のプラットフォームらしきものを発見。

説明板を読む笠谷先生。横浜港駅跡とのこと。

大きなクレーンのあるハンマーヘッドパークを経て、桟橋を横目に、赤レンガ倉庫へ向かう途中で、少し違和感のある場所にたどりつきました。

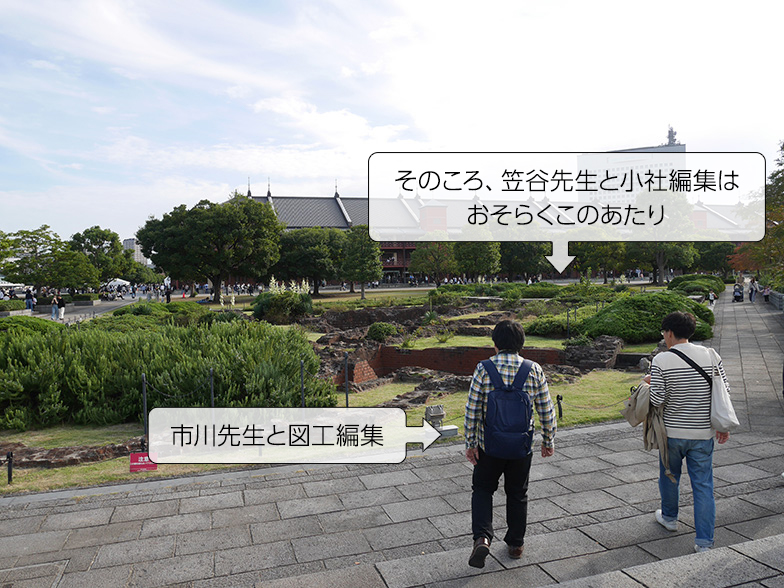

なんだか遺跡っぽい。

そう思ったときには、笠谷先生と小社編集がどこかに向かって走り出していました。

一方、市川先生と図工編集は「なんでしょうね、これ?アーチ型が残ってますね」とゆっくりじっくり見ています。

すると、向こうから笠谷先生の声が。

ありました! ありましたよ!

説明板を探してくださってたんですね~。

ないはずはない、と思って(笑)

さすが(笑)。

税関事務所だったんですね。関東大震災で崩れて焼けてしまったみたいですね。

これを「花壇として利用しよう」って考えた人のセンス、すごいですね。

ここまでのお二人の様子を見ていると、気になったものを「まず見る」ところは同じです。対象との出会いを大切にするのは、社会でも図画工作でも同じなのでしょう。

「まず見る」のあとの行動は少し違う印象です。市川先生は「もっとじっと見る。そして妄想する」、笠谷先生は「それが何かを考える。根拠を確認する」という感じでしょうか。

どうしても「事実」を確認したくなりますね。

わたしはまず、そのものを愛でる。もう職業病ですね(笑)。愛でることが大切。

そういうことなんですね。

図工・美術の鑑賞でも、「こういう見方をしよう」っていうのではなくて、よく見て自分の見方を見出していくということが重要なところなんです。想像するとか妄想するとかに近い。

社会の教材で、例えば日本の絵画を取り上げるときは、おそらくそれがどの時代の作品か、だれがかいたのかとかがけっこう大事になるんですよね。

そうですね、そうなりますね。だれがかいたかって話にはなりませんか?

だれがかいたのかっていう鑑賞の仕方もありますけど、特に図画工作では、必ずしもそこを出発点にしないということがけっこうあります。

そういえば、さっき立ち寄ったJICA横浜海外移住資料館で、市川先生は四つ並んだ時計に注目されてましたね。

わたしは「そぞろみ状態」で見てました(笑)。あー、横浜らしい時計だなって。

「そぞろみ状態」って(笑)。でも、たしかに横浜らしいですね。

ぼくはそれを見て日本とサンパウロはちょうど12時間違うって気付いたんです。同じ時間を指しているのに、こっちは昼で、向こうは夜なんだって。時差を学習につなげられないかなぁって、そんなことを思っちゃうんですよね。

たしかに。サンパウロは夜で、みんな寝てますね(笑)。

まちの魅力を社会的・造形的に考えてみる

同じものを見ていても、感じ方やその先の興味のもち方が違うのは想定したとおりですが、二つの見方が交わることはないのでしょうか。

そういえば、「サークルウォーク」という歩道橋を見て、お二人とも「どうしてこういう形なのかな」って興味を示されていたような。ここをもう少し掘り下げて聞いてみましょう。

サークルウォークを見たときに、なんでこういう構造なんだろう、市民がよりよく生活できるような構造になっているのかなって考えましたね。6年の政治の単元で、交通機能とかそういうことを考えるときに使えないかなって。

わたしも、どうしてこの形なのかなって思ってたんです。それで、歩きながら桟橋の浮き輪を見て、「あ、これに似てる!これを模したのかも」って考えた(笑)。

あ、そういうこと!?

たぶん、違います(笑)。

(笑)でも、その考え方、いいですねぇ。

横断歩道にしちゃうと、ここは交通量が多いから、かなり待たなくちゃいけないんじゃないかな。無理やり渡ろうとした人がいっぱいいたかもしれないし。円にすることで、人の動きがスムーズになるのかも。しかも歩道橋にはエスカレーターも付いてましたよね。階段だと上るの嫌だなって思うけど、エスカレーターなら上まで行こうかって気になる。

たしかに。あと、この辺りは、緑を大切にしている感じもしました。そういうのもまちづくりのコンセプトがあるのかなって。

美術でも、中学校だと景観とか建物とかデザインの領域でやるんですよね。

建物の左右対称性、シンメトリーとかですか?

それもあるんですけど、過ごしやすいまちを考えるとかですね。コンビニの看板を景観に合わせるとか、まちの調和ということですね。文化の継承というか、文化財的な観点が含まれたりもしますよね。

使わなくなった係船柱やハンマーヘッド、さっきの花壇や鉄道跡など、壊さないで生かしておくというのが、横浜っぽいのかなって思いました。

新しい建物もわざとレンガ調にしてますよね。

そういうの、かっこいいですよね。まちとして魅力があります。

それは、海を埋め立てて広げていけるからなのかな。周りを囲まれた土地だと、新しいものをつくるときには古いものは壊さないといけなくなるんじゃないかな、やっぱり。港町の面白さですね。海に向かうにつれて時間が進んでいくというか。横浜村だったころから、令和に向かって、「時間の地層」みたいですね。

なんだか、歴史と地理と造形が混ざり合ってきた気がします。

「深めて広がっていく」社会と「広げて深まっていく」図画工作

お昼過ぎから歩き始め、すっかり夕暮れになりました。このあたりで、今回の「そぞろみ部」を振り返ってみましょう。

なんだかいろいろ勉強になりました。ぼくは、どうしても、いつも目的地に向かって歩くというところがあって。すぐ説明板を探しちゃうし。

それも大事。わたしのほうは、見て、妄想して、終わりということもあったりして(笑)。今度は「説明板」っていうそぞろみテーマもいいかも(笑)。

(笑)。社会は教材ありきというか、教材開発のためにまち歩きをするので、どうしても史跡とかを探してしまったりするんですよね。教材を求めて歩いて目に入ることと、そぞろ見ながら歩いて目に入ることが違うんだなって思いました。教材開発を意識しないからこそ、新たな教材のアイデアが生まれるというか。

そういえば、市川先生は妖怪採集をされているんですよね?

そうですね。東北とか徳島とかよく行きます。横浜のような新しい町では、なかなか見付けるのが難しいですよね。

ほんとうに集めてるんですか!?

(笑)。まちを歩いていて、「なんか違和感あるな」って思ったところには、何かあるんですよ、きっと。その違和感を大切にして「ここ、なんだか面白そう」って、そこから想像を膨らませて考えるんです。

以前に、「そぞろみ部」で岡山 に行ったときは、黄色と黒の組合せを見付けるたびに、みんなで「ここに鬼がいる!」って盛り上がってました(笑)。

に行ったときは、黄色と黒の組合せを見付けるたびに、みんなで「ここに鬼がいる!」って盛り上がってました(笑)。

その違和感というか興味をひいたところから、ある子は事実を調べて歴史的や地理的な興味を深掘りしていくかもしれないし、ある子は造形的な興味を広げるかもしれないし、ある子は妖怪を見付けるかもしれない(笑)。

そうなんです。社会科の教科書でも妖怪、取り上げてみませんか?

いやぁ、それは・・・・・・(苦笑)

まず見て、そのものの形や色から想像を広げて、造形的な視点を根拠にまちの成り立ちや魅力を掘り下げていく市川先生。まず見て、事実を確認したうえで、社会事象的な視点からよりよいまちづくりや社会に思いを広げていく笠谷先生。ときに離れつつ、ときに近づいて、らせんをえがくように絡み合って新しい発想が生まれていく。最初に感じた不安は解消され、「やっぱり根っこはつながっていた!」という手ごたえを感じた取材となりました。

次はどの教科の先生と、どこをそぞろ見ようかしら……。

取材後、それぞれの思い

まちのところどころにある古い係船柱が横浜の沿岸部の歴史の手掛かりになる…。普段、通勤や通学で歩いているだけでは目に留めることがないものでしたが、とても興味深い発見ができました。

煉瓦づくりの建物や街灯など、開港当時の雰囲気を漂わせる中にも、新しい建物もたくさんある横浜。歴史的価値を考えながら、新しいものとの融合を図る横浜のまちづくり。そんな横浜の魅力を垣間見ることができた一日となりました。

☆お気に入りの一枚

旧税関の跡地を利用したガーデン。古いものを排除するのではなく、融合・共存を図ろうとする横浜のまちづくりのイズムを少し感じた気がしました。

久々にグループでの「そぞろみ部」、しかも社会科の先生とご一緒ということで、わくわくしながら当日を迎えました。美術業界では「横浜トリエンナーレ」などが開催される文化創造都市として知られる横浜ですが、そぞろ歩いてみると改めて「美術作品」ではない造形に気付かされます。その一つひとつが地域の歴史を背負っているようでもあり、「まち」を舞台に教科の見方がつながっていくプロセスを共有することができて刺激的でした。

☆お気に入りの一枚

港町らしい造形です。空を飛ぶカモメのようにも見えてきます。

」でご覧いただけます。

」でご覧いただけます。

群馬大学共同教育学部准教授。博士(芸術学)。

地域と芸術をテーマにアートプロジェクトの理論と実践についてリサーチしています。これと並行して、芸術学の観点から妖怪研究も進めてきました。「そぞろみ部」7年目です。

神奈川県秦野市立本町小学校 総括教諭。

第6学年社会科担当。趣味はアウトドア、キャンプ、旅行など、浅く広く……。

これ面白いですね。こういうの、わざわざ残しているんですね(写真を撮る)。