学び!とESD

学び!とESD

根源を照らす月の光

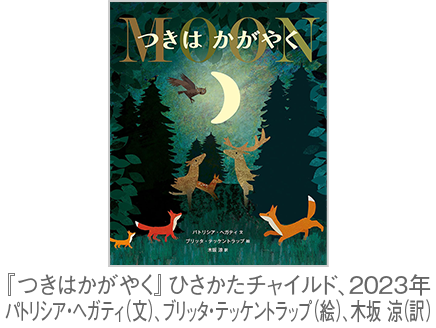

前号に続いて紹介する「ノンヒューマン・シリーズ」(*1)の絵本『つきはかがやく』は、ドイツの人気作家ブリッタ・テッケントラップによる「しかけ絵本」です。夜空に浮かぶ月が、森や草原、海や空など、さまざまな場所を静かに照らしながら、物語は展開していきます。ページをめくるごとに月は満ち欠けし、ラメ加工によって金色にきらめきながら登場します。自然界のリズムや命の循環を象徴する月が、読み手に穏やかな感覚を呼び覚ましてくれるのです。

本作では、優しい文章と繊細なイラストによって、月明かりのもとに息づく動物たちや生き物の姿が描かれています。夜の静けさに包まれた世界の営みを通して、私たちはふだん見過ごしがちな自然や命の根源的なつながりに触れることができます。詩情あふれる一冊が、読み手の感性にそっと語りかけてくれるでしょう(*2)。

『つきはかがやく』ひさかたチャイルド、2023年

『つきはかがやく』ひさかたチャイルド、2023年

パトリシア・ヘガティ(文)、ブリッタ・テッケントラップ(絵)、

木坂 涼(訳)

月は古来より、世界のさまざまな文化において、神秘や変化の象徴とされてきました。満ち欠けを繰り返し、潮の満ち引きをもたらすそのリズムは、私たちの心にも静かに響きます。この絵本は、そうした月の光を通して、人間もまた自然の一部であることを、そっと思い出させてくれるのです。

月明かりに照らされる木々や虫たちの営みは、目に見える世界の背後に脈打つ、根源的な生命のリズムを映し出します。こうした感覚は、私たちが地球という生命の大きな流れの中に生きているという気づきを促し、すべての命に向けた謙虚なまなざしを育ててくれるでしょう。

「ブタヤマサン」にみる超越的な存在

一方、長新太の人気作品『ブタヤマさんたら ブタヤマさん』は、私たち人間の身近な世界に潜む、目に見えない不思議な力を感じさせてくれる絵本です。蝶々とりに夢中なブタヤマさんの後ろには、虫や鳥、さらにはオバケまでもが現れ、ブタヤマサンの名前を呼びながらついてきます。特に劇的な出来事が起こるわけではなく、彼らは不気味さと親しみが入り混じる不思議な存在として、終始静かに描かれます。物語の終盤、ブタヤマさんは「なあに どうしたの なにか ごよう」と呼びかけますが、そこには誰の姿もなく、ただそよ風だけが吹いています。声なき声に耳を傾けるようなこの結末は、読み手に深い余韻を残して終了します。

『ブタヤマさんたら ブタヤマさん』文研出版、1986年

『ブタヤマさんたら ブタヤマさん』文研出版、1986年

長 新太(著、絵)

この絵本を愛した臨床心理学者・河合隼雄は、京都大学退官時の最終講義でその魅力を紹介し、理屈では説明できない力や、心の深層にある不思議な世界とのつながりの大切さを語りました。因果では割り切れない感情や経験が、人間の心の営みにおいて大きな意味をもつように、絵本に描かれた「誰とも知れぬ存在」との出会いは、超越的なものへの畏敬や信頼の感覚を呼び覚まします。そうした感覚は、私たちの精神の深みを豊かにし、生きる力の源になるのです。

絵本が教えてくれるもの

これまでの「ノンヒューマン・シリーズ」でも繰り返し取り上げてきたように、環境教育やESDの学びには、ノンヒューマン的な世界を尊重する感性が欠かせません。『つきはかがやく』と『ブタヤマさんたら ブタヤマさん』の両作品は、私たちに見えない世界を感じることの大切さや、自然や人間を超えた存在と出会う感性をやさしく示しています。これらの絵本を通じて、子どもたちは生命の神秘や世界を取り巻く多様な存在に対して、畏敬の念や親しみの気持ちを育んでいくことができるでしょう。

しかしながら近代社会においては、自然を単なる資源として捉え、客体化・操作可能な対象とみなす態度が広がったことが、人間と自然の断絶や環境破壊の一因となっています。だからこそ今の教育には、『つきはかがやく』や『ブタヤマさんたら ブタヤマさん』に表れているような、超越性や根源性を感じ取る感性が重要になります。見えないものに耳を澄ませ、存在を信じる力を育むことは、世界の深い響きを感じ取る力を養い、科学的知識に劣らない、持続可能な未来に向けた学びの土台となるのです。

人間を超えた存在に触れる経験は、現代教育で軽視されがちな「非科学的」な価値を見出し、単なる知識や技能の習得を超えて世界との関係性を深く見直す機会となります。こうした感性は、私たちが自然から切り離された機械的な世界観を乗り越え、命の響きを手がかりに持続可能な社会を築くうえで、欠かせないものなのです。

*1:「学び!とESD」<Vol.49> <Vol.52> <Vol.53> <Vol.59> <Vol.60> <Vol.67> に続くシリーズ。

*2:ひさかたチャイルドホームページの絵本紹介より:

https://www.hisakata.co.jp/book/detail.asp?b=049286

【参考文献】

- 河合隼雄著(2013)『こころの最終講義』新潮文庫

- Pang, H., & Hegbrook, T.(2019)

The Moon , 360 Degrees