学び!と美術

学び!と美術

日本体育大学 教授 奥村高明 先生

日本体育大学 教授 奥村高明 先生 筆者

筆者

9月にご紹介した「コミュニティ・オブ・クリエイティビティ」をめぐる対談の後編です。なぜ今「ひらめき」なのかといったことや、図画工作・美術における「ひらめき」といったことについて話を深めていったお二人。今回は、いよいよ本書の重要なキーワード、「縁起」についてのお話です。

前編はこちらから。

縁起の共同性

少々、おおげさな言い方ですが、編著者自身が縁起という概念を獲得して「開眼(ひらめいた)」したので、縁起という言葉を用いていると言ってもいいかもしれません。「あえて」縁起と言う理由は、まさにその縁起を体験し、実感したからでしょうね。

「縁起」というのは、「縁りて起こること」、もろもろの現象が相互依存の関係にあるということです(※1)。「ひらめき」だけでなく、全ての物事は縁起の中にあって、因果だけでは語れないと言ったのはお釈迦様ですね。修行しながら最初にひらめいたのが縁起で、「世の中ってのは『縁起』であって、実存というのは『空』だ」というのが仏教のおおもとらしいです(※2)。

世界最高の名画モナ・リザもそうでしょう。Wikipediaにも掲載されている盗難直後の写真を見ると、この時、モナ・リザは他の多くの絵の一枚にしか過ぎないことがよく分かります(※3)。その後の盗難やパロディなどの「縁起」がモナリザを世界一の名画に仕立てたことは多くの人が指摘しています。まあ、そもそも盗難されたままだったら名画になり得てないわけですから、名画が縁起であることの一つの典型かもしれません。

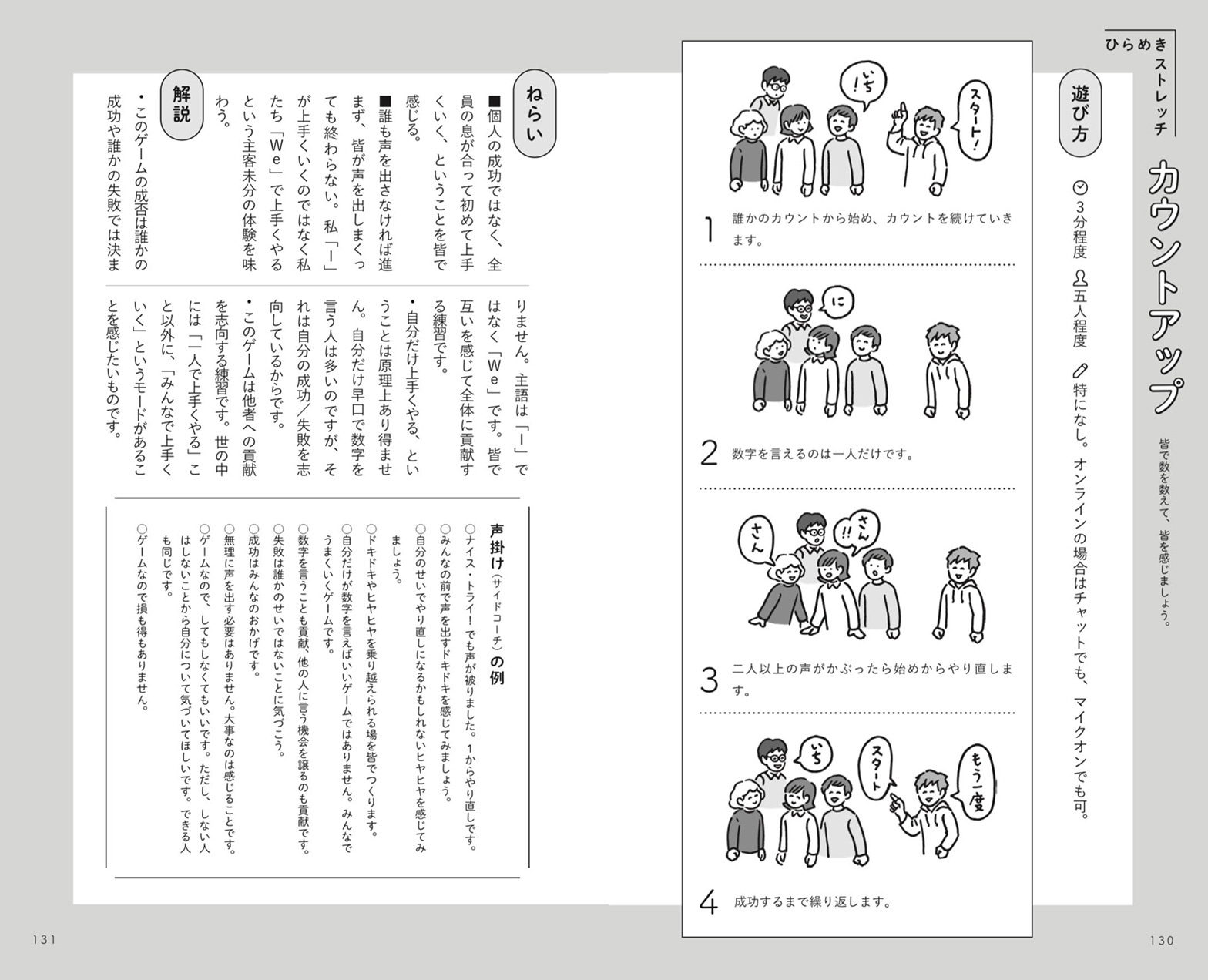

ひらめきストレッチ「カウントアップ」(本書p.130-131)

ひらめきストレッチ「カウントアップ」(本書p.130-131)

おそらく何か一つエクササイズをやってみれば分かると思うのですが、どれも簡単なんですが、たぶん思うようにいかないはずです。方向として計画はあるけど、実際に取り組むと計画的にはことが進まないわけです。そこを感じてほしいというのはあります。

指導案もそうですよね。指導案は、どれだけ綿密に準備するか問われますが、指導案に書いた通りに授業が進むわけではありません。私たちは、クラスが違うと成果は異なることや、ほんの一つの言葉や出来事が授業の流れを変えてしまうことを知っています。だから、私たち教師は、指導案という「案」、つまり計画は「因果律」を準備するけれども、いざ、授業が始まったら「縁起律」の流れに身を投じます。それは、その場に身をゆだねているような、緩やかな、自分自身が「ほどよく流されている感覚」というか、そうしながら子どもを感じるというか、そういうのが授業ですよね。

結局、「因果」には限界があって、「縁起」は「修行」というか、ワークショップでこそ実感できる性質がある。そこで「ひらめき」を感じるために「ひらめきスケッチ」というエクササイズを取り入れました。

同時に、「ひらめきストレッチ」は大事な側面も担っていて、本書のもう一つの到達点、<私>より<みんな>を味わってほしいということです。

おそらく、多くの人は、創造性を個体主義でとらえてしまって、蛸壺にはまっているのでしょう。創造性が誰かの頭の中で起きた閉じた出来事だと仮定しているわけです。すると「この子の創造性ってなんだ?」「独創性をどう評価するんだ」と考えただけで、頭が痛くなります。でも、「ひらめき」がたった一人ではなく、他者がいてはじめて獲得できるものだとしたらどうでしょう?

教育の現場に立てばすぐ分かることですが、図画工作だけでなく、算数でも、国語でも、実際は、<みんな>ひらめいているし、みんな<で>ひらめいています。それを、エクササイズを通して、「すごいぞ私」ではなく「すごいぞ私たち」を味わう、IよりもWeを体感するという感じです。

結果的に、私たちが本の中で示した理屈にそって実行するというよりも、縁起と共同性の働く「ひらめきストレッチ」を通して、その理屈を問い直してほしいというというか、それもこれまでの本のつくりとは違うかなと思います。

縁起と授業

でも、実際は「先生方は縁起を自覚するのが結構苦手」(※4)です。例えば指導案に書いたことはうまく話せるけど、実践報告となるとうまく書けない傾向があります。その先生が大事にしているのは、何でも言い合える子ども同士の心理的安全性や遊びように取り組める雰囲気などで、それが授業の成立に欠かせなかったりするのに、それを語ってくれないのです。それは指導案というトートロジー(※5)やPDCAの因果につかり過ぎているからかもしれませんね。

「自分としては、完璧で綿密な指導案をつくったつもりなのに、うまくいかない、、、」その<うまくいかなさ>こそ大事なんです。完璧に資源を配置した指導案という計画性は大事かもしれないけど、何が起こるか分からない現場に身をゆだねながら、何とか授業をよりよいものにしようと縁起と格闘している姿が実際の先生たちの姿だろうと思います。それこそが教師の正直なあり方で、人々が織りなす学びの貴重な側面だと思います。本書はそんな人々への応援歌かなと思っています。

もう一つは、最近、授業が指導案にしばられてまったく柔軟性がない、台本をなぞっているだけのような人と人とのやりとりになっていることが気になっています。もう、最初にめあてを書くのはやめたらどうかとさえ思います。図画工作で題材という世界に誘う時に「はい、こっちですよ!」と教師が出過ぎたら、ずっと「教師が子どもにさせる授業」で終始してしまいます。もちろん授業はどこまでいっても教師の計画だとは思うのですが、あるところにくると、子どもはそんなこと忘れて「私が僕がやりたかったこと」になっていきます。先生の姿はどこかに消えて「先生、これみて面白いよ」と教師に子どもが題材を紹介する状況が生まれます。結局のところ、授業は教師と子どもがやりとりを楽しみながら、いっしょに作っているのだと思っています。そのことを本書を読んで感じた次第です。今日はありがとうございました。

■好評発売中

コミュニティ・オブ・クリエイティビティ ~ひらめきの生まれるところ~

コミュニティ・オブ・クリエイティビティ ~ひらめきの生まれるところ~

編著:奥村高明、有元典文、阿部慶賀

<学び!と美術 関連リンク>

■奥村高明先生と有元典文先生との対談

・Vol.98 対談:生存価としての図画工作・美術

・Vol.99 対談:ともにかなでる教育実践

■奥村高明先生が阿部慶賀先生の書籍を紹介

・Vol.103 「ひらめき」が生まれる授業

東京学芸大学教職大学院准教授

1971年、京都市生まれ。都内中学校、筑波大学附属小学校を経て、2014年より現職。専門は美術科教育学、鑑賞教育。日本文教出版小学校図画工作科教科書編集委員

※1:水野弘元「仏教用語の基礎知識」173p 1972

※2:前掲註1 224p

※3:Wikipedia「モナ・リザ 盗難と破損」

https://ja.wikipedia.org/wiki/モナ・リザ#盗難と破損

※4:前掲註1 225p

※5:前掲註1 238p