学び!とESD

学び!とESD

絵画の力と「いとおしさ」

前号に続いて「ウクライナ&ロシア 子ども絵画展」(以下、「絵画展」)を通したSELの試みについてお伝えし、ESDで重視されている変容的学習の成果の一端を紹介します。絵画展に関する、大学生を対象とした調査の中で、ロシアによるウクライナへの侵攻について「恐怖」や「悲しみ」「困惑」「無力感」といった否定的な感情を抱いている学生の様子が見られましたが、絵画を鑑賞した後の調査から、学生の温かな気持ちを膨らませる結果が確認できました。

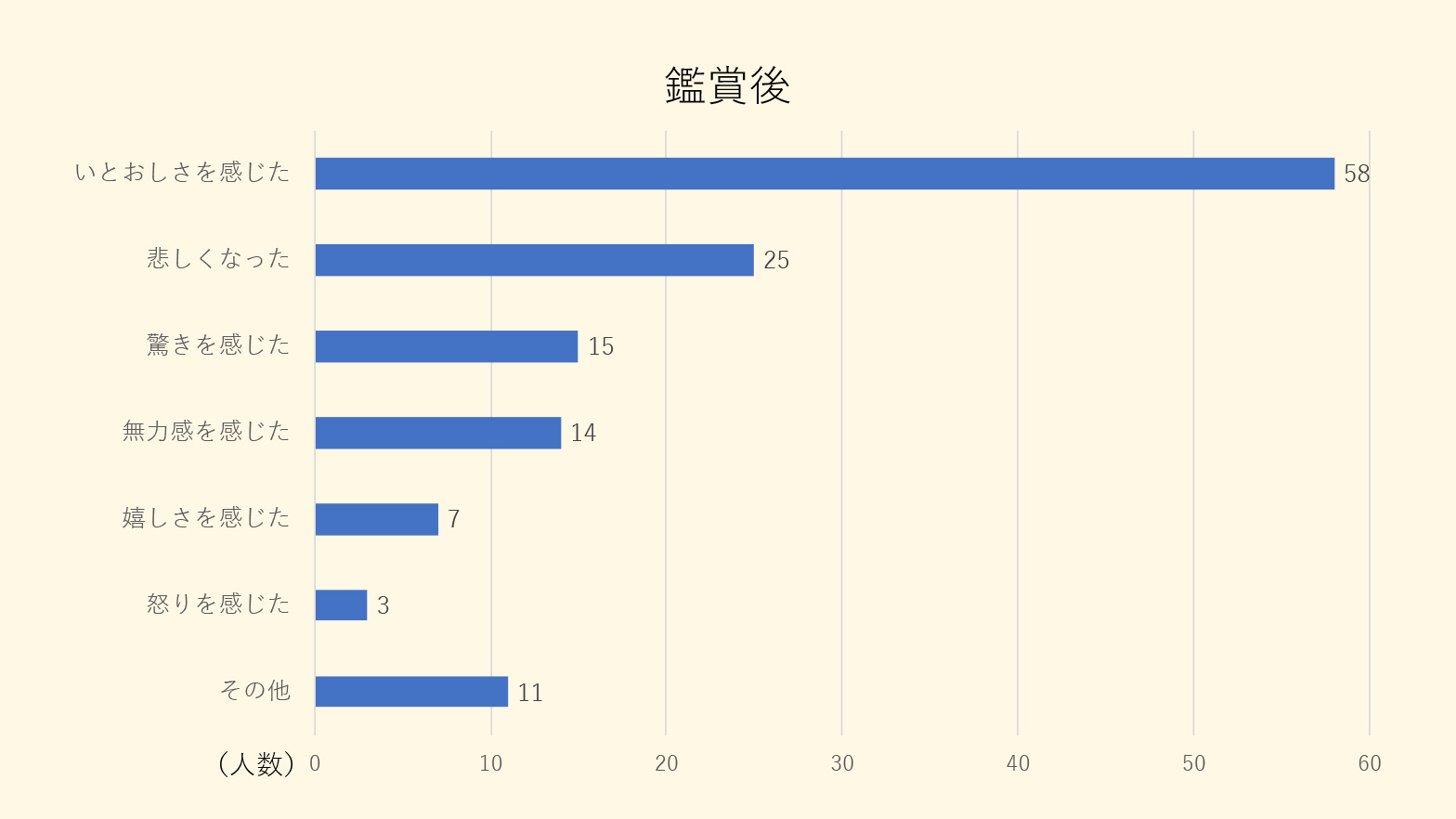

鑑賞後のアンケートの中で、絵画を観て抱いた感情と感想について質問したところ、感情として最も回答が多かった項目が「いとおしさを感じた」(58名)でした。次に、「悲しくなった」(25名)、「驚きを感じた」(15名)、「無力感を感じた」(14名)が続いています。4割以上の学生が、絵画を通して「いとおしい」という感情を抱いたという結果が見受けられましたが、その感情の対象は何を指しているのでしょうか。

下記の絵画展を観た感想の記述からうかがえます(カッコ内は調査者加筆。それ以外は原文のまま記載しました)。

「(…)子どもの絵にはどこの国でも変わらない純粋さがあるなと感じました。

豊かな自然や人々の笑顔が多く描かれていて、

子どもたちの命を守りたい、無事でいてほしい、

子どもたちの周りの自然や笑顔を戦争によって無くしてほしくない(…)」

「平和であった頃に書いた子どもたちの絵と今の状況を重ねると涙が出る。

いつの時代も、無実な子どもたちの笑顔を奪ってはならないと思った。」

否定的な感情を抱いていた学生が、子どもという無垢な存在、いとおしいと思える存在に想いを馳せることで、より自分ごととして捉える様子が見えてきました。

平和への一歩は身近な人を思いやる気持ち

鑑賞後のアンケートでの「あなたは平和のために何ができると思いますか?」という質問に対して、多くの学生が、自分自身の周りにいる人を大切すること、というような回答(*1)をしています。

「大きな事はまだ出来ないと思います。

したくても、何をすればいいのか分からないという気持ちです。(…)

まずは私の周りにいる人に対して優しい気持ち、

互いが生きている喜びを胸に生活して行くことが、出来ると思います。

また、そのように生活しているということを1人でも多くの人に伝え、

その考えを持つ人が増えていけば私も平和へのためになにか出来るのではないか(…)」

「(…)自分の身の回りから小さな平和を作り、その輪を広げていくこと(…)」

平和への一歩として、周りの身近な人が次の身近な人を大切にすることで、少しずつ想いが広がり、その輪が徐々に浸透し、コミュニティ単位での平和な営みも実現できるのではないかというような考え方を学生が持っていることがわかりました。

ESDの一つの手法としてのSELの効用

冒頭でもお伝えしましたとおり、絵画展はSELの試みでもあり、ESDの一つの目的である価値変容の兆しが見受けられましたが、今回、浮きぼりになった課題もあります。学生自身が中心となって、家族や友人への働きかけを試みることは非常に重要なことでありますが、ソーシャル・アクション、つまり、ESD for 2030(*2)でも強調されている持続可能な社会の実現へ向けた行動に関する回答が少ないことから、社会の一員として活動することへの意識づけの困難さも見える結果となりました。