学び!とESD

学び!とESD

前号では、未来学者、アーヴィン・ラズロによる警鐘を余所(よそ)に私たちの社会全般は徐々に持続不可能な方へと向かっていることを確認し、ESDは微力であったかもしれないけれど無力ではなかったという筆者の見解についてお伝えしました。「国連ESDの10年」をはじめとした持続可能な未来を実現する教育の努力が20年間にわたって国際的になされてきたにもかかわらず、なぜ人類は自らを危機的な状況へと追いやるのか。自国第一主義が闊歩する昨今、未曾有の存続危機に見舞われる危険性はますます高まるとも言われています。この人類の体たらくについて、私たちは今、立ち止まって考える必要があるのではないでしょうか。ここでは、教育を通して何ができるのかについて検討したいと思います。

以下に取り上げるのは、これまでも「学び!とESD」シリーズで紹介したESDの論客、スティーブン・スターリンによる知見です(例えば Vol.08 及び Vol.09)。スターリンは、長年にわたりESDの理論構築に貢献してきた英国のプリマス大学名誉教授であり、「国連ESDの10年」で各国のESDの推進を促すモニタリング評価専門家会合や「ユネスコ/日本ESD賞」の国際審査委員会で専門家として活躍し、筆者も参加した同委員会では副委員長として持続可能性を実現する教育実践を国際的に評価する基準づくりに貢献した立役者です。

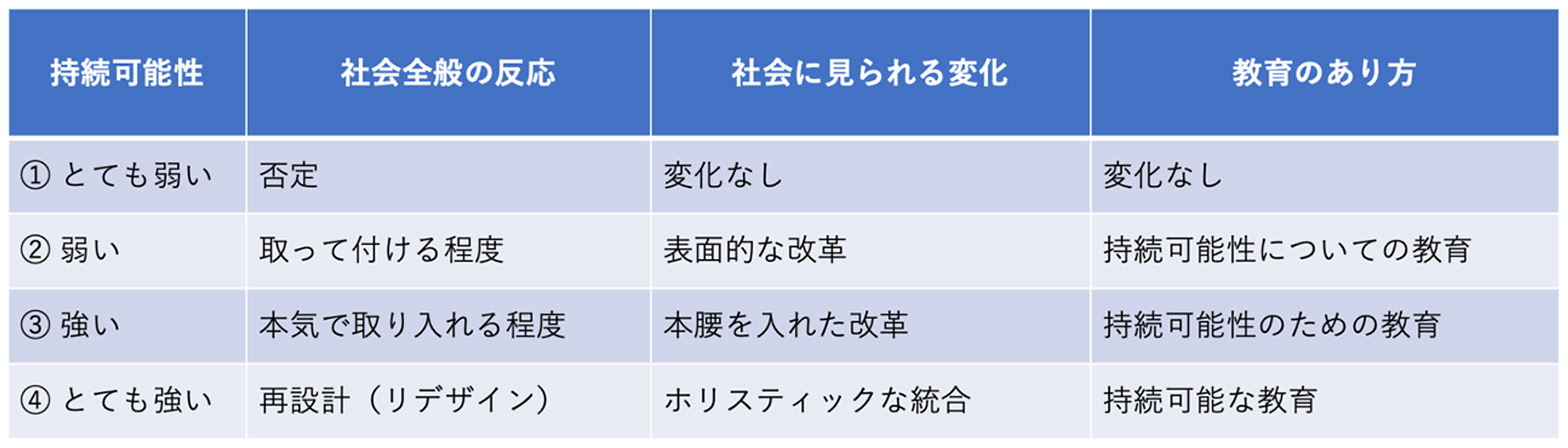

スターリンは、彼の専門分野である高等教育におけるESD論において持続可能性(サスティナビリティ)を社会や教育界が受け入れる度合い(フェーズ)について論じています。それを表したのが以下の表です。

持続可能性に対する社会と教育の反応

持続可能性に対する社会と教育の反応

出典:Sterling, S. (2004), p.58をもとに筆者作成.

持続可能性が「とても弱い」段階の①では、社会全般では「めんどうだ」「時間がかかる」「金がかさむ」などの理由をもってこの概念は毛嫌いされ、否定される傾向が見られます。社会においても教育においても全く変化がないか、もしくは「やっておくに越したことはないから」という理由でせいぜいお飾り程度の対応となります。

持続可能性が「弱い」段階の②では、社会全般では理屈としてその重要性は理解されるようになり、消極的ながらも「取って付ける程度」の反応になります。同時に、表面的な改革に着手され始めるのもこのフェーズです。ただ、本気度が欠けているので、実際の効果は見られず、「グリーン・ウォッシュ」や「SDGsウォッシュ」などと揶揄される見かけ上の行動が広まる段階でもあります。一方、教育では、持続可能性について知識で習得する必要性が強調されるようになります。

持続可能性が「強い」段階の③では、社会全般でそのニーズが共通理解となり、本腰を入れた改革が実施されます。教育では「持続可能性のための教育」、つまり行動を伴った学習成果も期待されるようになり、プロジェクト・ベースの問題解決学習が広がりを見せます。日本の例を挙げると、社会全般でSDGsの認知度が徐々に高まり、学習指導要領の総則や前文に「持続可能な社会の創り手」が明記されるにいたるなど、その本気度の表れであるという見方もできるでしょう。

持続可能性が「とても強い」段階の④では、社会の仕組み(システム)自体が持続可能性を前提に組まれ、教育の営みそのものもサスティナブルになります。学校教育では子ども達は好奇心をもって次々と湧いてくる問いに挑み、文字通りワクワクした時間を過ごすことになるでしょう。肩肘張らずに自然体で持続可能な未来への営みを形成する、つまり「持続可能性の文化」が浸透する段階となります。

さて、現在の日本の教育はどのフェーズにあるのでしょう。確かに、SDGsの認知度も上がり、学習指導要領や教育振興基本計画にもESDの指針が反映されるようになり、ユネスコスクールも千校を超えました。ただ、文化としてその精神が醸成されてきたかというと課題があると言わざるを得えず、筆者には②と③のフェーズを右往左往しているように思えるのです。

では、④の段階へのシフトを実装化するにはどうしたらよいのでしょう。以下に、教育に焦点化して、ヒントとなる考えを3点ほど共有したいと思います。

第1に、持続可能性を社会形成の基軸とするような政策と有機的に連動した実践を定着させることです。日本の教育を例にとれば、向かうべき大きな方向性は明示されています。前述の学習指導要領に「持続可能な社会の創り手」が明記されたことの意義は大きく、この指針を受けとめて日常の実践での努力が不断に重ねられるかどうか、そして個々の努力が持続するための仕組みがあるかどうかが課題です。

次に、社会全体の「リデザイン」には未来(将来)世代のセンスやアイデアが不可欠であるという考えのもとに、諸々の政策に彼(女)らの声が反映されるように社会の仕組みを設計することです。英国のウェールズのように、未来世代のウェルビーイングを軸に据えた持続可能な社会の実現に向けた条例等を定める地方行政のあり方は参考になるでしょう(参考文献の「未来世代のウェルビーイング条例」)。日本でも2022年に「こども基本法」が制定され、翌年には「こども家庭庁」が発足し、子ども・若者の意見聴取と政策への反映が実現されていく気運の高まりは見られます。こうした「こどもまんなか」社会の実現に向けた努力は端緒が開かれたばかりですが、今後の内実を伴った実装化に期待したいと思います。

さらに、上記のような社会のつくり方を実感できるように、就学前教育から中等教育段階まで、子ども・若者たちに自分たちの声が尊重され、共同体の形成に反映されるという実体験をもってもらうことです。不都合や不満があってもきちんと伝えれば解決に向かい、世の中はより素敵になるんだという実感を未来世代がもてるような環境を整えることが大人の務めなのです。次世代の声を先生や地域の人々が本気で受けとめて学校や地域社会の仕組みや制度を変えていく大人と若者の世代間のコラボレーションは「学び!とESD」Vol.47 と Vol.48 で紹介してきたイギリスの若者による気候アクションでも見て取れます。社会は働きかければよりよい方向に変えていくことができるんだという大小の成功体験を子ども時代から積み重ねていくことは「持続可能な教育」への優先課題であると言えましょう。「学び!とESD」Vol.50 と Vol.51 で取り上げた「ユネスコ教育勧告」はまさにこうした努力の支えになる国際的なメッセージなのです。

【参考文献】

- Sterling, Stephen. ‘Higher Education, Sustainability, and the Role of Systemic Learning’ In: P. B. Corcoran and A. E. J. Wals (2004).

Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problematics, Promise, and Practice. pp. 49-70. - 2015年「未来世代のウェルビーイング条例」(ウェールズ)

Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015

https://www.gov.wales/well-being-future-generations-act-essentials

- ユネスコ教育勧告(英文)

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386924?posInSet=1&queryId=88262d97-74b6-4100-bd33-8cc96a779989

- ユネスコ教育勧告(暫定訳, 102-132頁)

https://kokusairikai.com/wp-content/uploads/2024/06/記念イベント報告書_納品用_20Jun24.pdf